Articles

Monodrame, récit de vie et théâtre post-identitaire de l'Ouest canadien1

If, in the Francophone communities of Eastern Canada, family dramas and large-scale productions prevail, in Western Canadian communities, monodramas dominate. The monodramatic form privileged by these Francophone artists is representative of a marginality (exiguïté) specific to this region that inscribes itself in three ways: the conditions of production, the themes and the form of the monodrama. The modalities of this marginality are intimately negotiated between the artist and the audience. If the themes evolve with the passage from identity-based to post-identity theatre, the form of the monodrama remains as the ultimate trace of marginality.

Aux drames familiaux et aux spectacles à grand déploiement des communautés francophones de l’Est canadien s’opposent, à l’Ouest, une grande fréquence de monodrames. Si le monodrame semble se faire la forme d’expression théâtrale privilégiée par les artistes francophones de l’Ouest, c’est que l’exiguïté particulière de cette région s’inscrit triplement dans les conditions de production, dans la thématique et dans la forme du monodrame. Les modalités de cette exiguïté sont négociées intimement entre l’artiste et les communautés des spectateurs. Si la thématique évolue avec le passage du théâtre identitaire au théâtre post-identitaire, la forme monodramatique elle-même continue à prédominer comme trace ultime de l’exiguïté.

1 Peut-on, pour les communautés francophones minoritaires canadiennes esquisser une certaine tradition des formes d’expression théâtrales privilégiées? Perçu comme le vecteur de l’expression d’une communauté, le théâtre des minorités fait souvent entendre, prendre voix et entrer en dialogue des personnages multiples et diversifiés afin de se faire à la fois le miroir de la communauté et le spectacle utopique de celle-ci (Beauchamp et Beddows 11). En ce sens, la recherche sur les productions théâtrales « de l’exiguïté, » pour reprendre la terminologie de François Paré, a surtout misé sur le drame familial, historique et collectif afin de rendre compte des représentations que se donnaient ces communautés.2 Dans un article récent, Sonya Malaborza et Mireille McLaughlin faisaient même état d’une stratégie de production théâtrale propre au début de ce siècle et aux célébrations du 400 e anniversaire de la présence française en Amérique du Nord : celle du spectacle historique à grand déploiement (192).3 Dans ces spectacles, de nombreux personnages se partagent la reconstruction de l’histoire des « luttes glorieuses » des communautés minoritaires de l’Acadie et de l’Ontario.

2 Pour présenter ses récits fondateurs, l’Ouest a certes eu, dans un genre semblable mais à plus petite échelle, l’œuvre presque entièrement inédite de Marcien Ferland, comprenant Les Batteux, comédie lyrique (1983), Au temps de la prairie (1986) et Les Voyageurs (1995), mais rien ne semble indiquer que cette pratique se poursuive. Si le financement gouvernemental des spectacles à grand déploiement permet à l’Acadie et à l’Ontario français de se réécrire et de faire la performance du soi par le truchement de l’action historique collective, cela ne semble pas être le cas dans l’Ouest canadien, où se dessine plutôt l’investissement de la parole d’un homme seul sur scène? Pourquoi le monodrame, « sorte d’équivalent dramatique au monologue intérieur » (Danan 123), semble-t-il se faire la forme d’expression théâtrale privilégiée par les artistes de cette région?4 J’examinerai cette question sous l’angle d’une exiguïté particulière à la francophonie de l’Ouest canadien qui s’inscrit triplement dans les conditions de production, dans la thématique et dans la forme du monodrame et dont les modalités sont négociées intimement entre l’artiste et les communautés de spectateurs. Au terme de cette étude, j’espère avoir montré que, si la thématique évolue avec le passage du théâtre identitaire au théâtre post-identitaire, la forme monodramatique elle-même continue à prédominer.

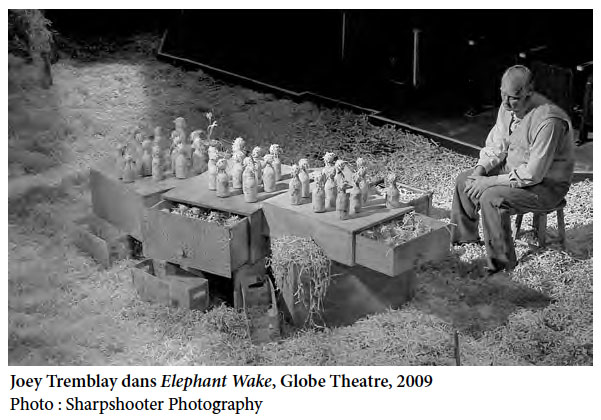

3 Pour Jane Moss, l’émergence récente du monodrame dans cette région serait non seulement attribuable à la tradition du monologue québécois, mais à une nouvelle donne des formes antécédentes de l’expression de l’identité collective (« Francophone Theater of Western Canada » 29). Deux pièces d’abord présentées à Edmonton lui servent d’appui : Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois!, d’André Roy et de Claude Binet, et Elephant Wake, de Jonathan Christenson et Joey Tremblay. Ces deux monodrames suivent la trame de l’histoire de la colonisation canadienne-française de l’Ouest, de la fondation de villages fransaskois puis de leur abandon ou de l’intrusion des anglophones sur leurs territoires. Si le premier, rédigé en grande partie en français avec quelques traces d’anglais, est publié dans le premier tome de l’anthologie Le théâtre fransaskois en 2006, le second inverse le rapport linguistique en faveur de l’anglais et est publié dans une anthologie anglophone portant sur les voix ethniques du théâtre de l’Ouest canadien, parue en1999.

4 Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois, présenté pour la première fois par la Boîte à Popicos et les Productions de l’Arc à Edmonton en 1990, met en scène l’un des auteurs, André Roy, dans l’unique rôle de la pièce, celui du narrateur. La narration se tisse entre l’histoire de Delmas, celle de la famille du personnage et son départ pour entreprendre le cours classique à Saint-Boniface. Moss évoque France Levasseur-Ouimet et Roger Parent, pour qui les « dramatisations des récits de vie » historiques et anthropologiques (Levasseur-Ouimet et Parent 158, dans Moss, « Francophone Theater of Western Canada » 30) ont formé la base de la dramaturgie francophone de l’Ouest : « le théâtre puisera dans cette histoire méconnue, dans des récits de vie qui témoignent d’un vécu collectif que certains historiens auraient préféré oublier » (Levasseur-Ouimet et Parent 158). En ce sens, le monodrame de Roy fait figure de récit autobiographique à la fois personnel et collectif, car l’histoire de son village pourrait, comme les auteurs le soulignent, être celle de « n’importe quel village en Alberta » (Roy et Binet 150). Le récit de vie permet alors à Roy de prendre la parole avant que l’histoire ne l’efface, par son « témoignage amusant si percutant au sujet de la disparition des villages francophones et de l’assimi … » (Roy et Binet 136). Selon Moss, le caractère nostalgique et identitaire de ce récit lui donne deux fonctions particulières auprès de son public : « For young audiences, the monologue is an informative heritage play. Older spectators would most likely laugh and nod their heads, recognizing themselves and their shared plight in the speaker’s narrative » (« Francophone Theater » 33).

5 Si la pièce de Roy et de Binet peut agir comme outil pédagogique ou comme miroir pour les spectateurs, c’est que sa dramatisation s’articule selon un horizon d’attente précis. Jauss définissait l’horizon d’attente comme un « système de références » à trois composantes : « l’expérience préalable que le public a du genre dont elle relève, la forme et la thématique dont elle présuppose la connaissance et l’opposition entre langage poétique et langage pratique, monde imaginaire et réalité quotidienne » (49).5 En ce sens, le récit de vie se présente ici comme est un pacte scellé entre un narrateur et son public à travers l’exploration d’une thématique commune et au moyen d’un genre dramatique connu qui mise sur le vécu du comédien/dramaturge pour garantir la crédibilité de la narration. L’action scénique disparaissant au profit de la narration pure (Heulot et Losco 177), les spectateurs doivent réorienter leur engagement par rapport au spectacle :

Moss soutient que, dans Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois!, le rapport entre le comédien/dramaturge et le public franco-albertain réside dans leur intime correspondance: les histoires personnelles et familiales d’André Roy sont partagées directement avec des spectateurs qui lui ressemblent (« Francophone Theater » 33). Dès le début de la narration, Roy s’adresse à ceux qui peuvent encore le comprendre, conciliant par la langue accommodation et résistance tout en délimitant les règles d’inclusion au partage de son récit :

Le choix de la langue du comédien semble se faire selon le public, mais ce public est déjà prédéterminé par la clientèle cible de la Boîte à Popicos. Le « YOU » adressé aux spectateurs tient compte d’une frontière bien poreuse entre la disparition du français chez le personnage à peine esquissé et chez les individus réels auxquels il s’adresse.

6 Selon Moss, cette caractéristique d’Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois!, qui détermine son horizon d’attente, agit comme distinction importante avec Elephant Wake :

Ainsi, selon la distinction établie par Hélène Beauchamp et Joël Beddows, Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois! relèverait du mandat communautaire alors qu’Elephant Wake privilégierait la mission artistique. Dans leur ouvrage Les théâtres professionnels du Canada francophone. Entre mémoire et rupture, Beauchamp et Beddows font valoir une « situation de tension » entre la mission artistique et dramaturgique dont se réclament à la fois les artistes et les compagnies professionnelles et le « théâtre à caractère communautaire qui rassure, accompagne, autorise (une langue, une culture, une identité » (11).

7 Créée par Joey Tremblay et Jonathan Christenson, Elephant Wake a vu le jour au festival Fringe d’Edmonton en 1995, a été ensuite présentée au Catalyst Theatre d’Edmonton en 1996 puis s’est déplacée au Fringe d’Édimbourg en 1997. Publiée en 1999 dans l’anthologie Ethnicities : Plays from the New West, la pièce a été reprise, révisée et allongée pour une production du Globe Theatre de Regina en 2008, avec une tournée canadienne en 2009-2010. Lors de cette tournée, elle a été jouée au Théâtre anglais du Centre national des arts à Ottawa et au Carrefour international du théâtre à Québec. Joey Tremblay y incarne le rôle de Jean Claude, un personnage qui, contrairement au narrateur d’André Roy, porte des traits qui le distinguent de son comédien/auteur. Dans la version la plus récente, Jean Claude est un vieil homme qui n’a pas toutes ses facultés d’esprit; il est aussi le dernier habitant du village fransaskois fictif de Ste Vierge, que la plupart des gens ont quitté pour le village anglophone voisin de Welby. Le récit de vie que raconte Jean Claude à son public se déploie sur trois générations de vie familiale et communautaire à Ste Vierge qui finissent par converger sur l’unique porteur de cette histoire.

8 Elephant Wake, par sa construction théâtrale, correspond davantage qu’Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois! au récit de vie tel que défini par le Lexique du drame moderne et contemporain : « condensé ou précipité d’une vie, le récit se construit autour de détails ou d’objets carrefours, capables de ramasser de façon synthétique des pans entiers d’existence » (Heulot et Losco 178). Ces objets carrefours peuplent la scène, qu’ils partagent avec le seul personnage : ce sont des amas de papier déchiqueté sur le sol, des figurines spectrales de sa famille, en papier mâché, une statue de la Vierge Marie.

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 19 Tous ces objets artistiques, reconstructions de l’histoire de Jean Claude et de celle de Ste Vierge, composent une mise en abyme du projet d’Elephant Wake et rappellent le caractère révolu du passé auquel le récit de vie fait allusion. Le personnage y « acquiert une dimension spectrale », évoquant, comme le décor, « le retour des morts » (Heulot et Losco 178). Tremblay, dans ses notes liminaires, insiste sur la place de ces objets dans l’atmosphère du spectacle :

Moss soutient que ce sont ces objets, le décor et l’éclairage qui assurent le caractère plus universel d’Elephant Wake (« Francophone Theater » 33) : « the play becomes a theatrical experience with universal appeal rather than a collective trip down memory lane » (« Francophone Theater » 35, elle souligne).

10 Ces propos prennent en compte l’auditoire auquel la pièce s’adresse, que Moss décrit ainsi : « The fact that the play is written in English but with heavy use of French implies the expectation of a bilingual audience—Anglophones who understand French or assimilated Francophones » (« Francophone Theater » 33). En effet, l’anglais dans lequel la pièce est écrite a longtemps ressemblé à son public, lié à des théâtres ou à des salles de spectacle dans des villes où l’anglais est la langue d’usage. À l’inverse, le français d’Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois! lui avait assuré le parrainage de l’un des théâtres de la communauté francophone d’Edmonton. Transitant par l’anglais, le récit de vie d’Elephant Wake devient un récit autre que celui du public, ou alors un récit dont il est plus facile de se détacher. Le passage d’Elephant Wake à Québec pour le Carrefour international de théâtre en 2010 a cependant compliqué cette répartition linguistique. À cette occasion, Joey Tremblay (en tant qu’unique comédien) s’est mis à parler en français pendant le spectacle. Il raconte la chose dans un témoignage éloquent :

Traduite spontanément pour le public de Québec, la pièce oscille maintenant entre l’esthétique universelle que lui attribue Moss et un nouveau mandat : celui de la communication et de la construction d’une identité commune entre le comédien de la diaspora francophone et son public québécois.

11 En évoquant le rapport « familial » qu’il entretient avec ce public, Tremblay fait allusion au concept de communauté canadienne-française à laquelle lui et son public pourraient se rallier. Plutôt que de miser sur le mandat communautaire auquel s’attendrait un public qui voit sa réalité projetée sur scène, comme c’était le cas pour Il était une fois Delmas, Sask…mais pas deux fois!, Joey Tremblay inscrit clairement sa démarche dans une mission artistique : le choix du français n’est pas celui de Joey Tremblay, auteur/traducteur/comédien fransaskois bilingue, mais bien celui de Jean Claude, un personnage bilingue qui tient à tout prix à se faire comprendre par son public:

Pour Moss, la forme monodramatique d’Elephant Wake représente « a model for a new Francophone dramaturgy in Western Canada » (« Francophone Theater » 35) puisqu’elle réussit à transcender le mandat communautaire du récit de vie, lui permettant d’accéder à l’universalité d’une mission artistique bien réussie. À mon avis, la complexité du rapport entre le public et le comédien/dramaturge du monodrame, telle qu’explorée par Tremblay dans sa tournée transcanadienne et translinguistique, laisse entrevoir des possibilités encore plus prometteuses pour cette forme : celles de pouvoir passer par la mission artistique pour rompre avec le récit historique de l’assimilation dans le cadre du mandat communautaire traditionnel.

12 Dans Un One-Way, de Stephan Cloutier et Craig Holzschuh, présenté au Théâtre de la Seizième de Vancouver en 1999, le récit en solo se fragmente et laisse entendre les voix de plusieurs générations d’immigrés au sein de la communauté franco-colombienne. Les treize monologues, de treize personnages tous joués par Stephan Cloutier (on remarquera que c’est encore l’un des dramaturges qui est l’unique comédien), se composent de récits de vie ou de dialogues avec des interlocuteurs invisibles. De 1912 à 1999, du jeune Canadien Français sur le point d’émigrer vers l’Ouest à une femme enceinte qui tente de créer un espace francophone à Maillardville, en passant par un citadin qui n’a pas parlé français depuis trois ans, les récits individuels laissent entrevoir des parcours d’exil géographique, d’isolement culturel et linguistique et d’aliénation psychologique (Moss, « The Drama of Identity »). Comme dans Elephant Wake, les personnages et le comédien qui les incarne sont distincts, car les récits évoqués sont ceux des premiers et non du second, ce qui n’empêche pas la pièce de contribuer à la construction d’une identité qui passe par l’expérience à la fois individuelle et collective, « unique en son genre, » que vivent les spectateurs (Borowski et Sugeria 66).

13 Que transmettent ces multiples voix, incarnées par un même comédien seul sur scène? Les récits qu’il donne à entendre tracent des thèmes communs aux écritures migrantes et à leurs déplacements (surtout entre Montréal et Vancouver). Les personnages convoqués par Cloutier correspondent au concept d’itinérance de François Paré, dont la perspective a transformé les écritures de l’exiguïté en façons d’habiter la distance :

L’identité collective se forme par l’enchâssement des récits individuels, dans la friction et la précarité. Là où l’identité collective tente de se former dans la cohésion, la « distance habitée », l’écart géographique imposé par la migration « autrefois signe de vacuité et d’abandon, devient le lieu d’un travail constant d’approximation de soi et des autres » (Paré, La Distance habitée 13).

14 Si le rapport à l’espace se métamorphose alors que le récit de vie prend les voix multiples d’Un One-Way, se fragmentant tout en s’étendant entre les lieux de la mémoire et du vécu, une certaine nostalgie du ruralisme demeure. Dans la pluralité des personnages incarnés par Cloutier, comme le soutient Moss, ceux qui réussissent à trouver le bonheur sont ceux (habituellement situés dans le passé) qui arrivent à fonder leur propre village, village dont le destin serait de démentir ceux de Delmas, Sask. ou de Ste Vierge : « Je me suis construit une maison. On a construit une église. On a créé un village. Un village pour nos enfants. Un village qui vivra pour toujours. » (Cloutier et Holzschuh 13, cité dans Moss, « The Drama of Identity »).

15 Les monologues d’Un One-Way montrent des personnages qui tergiversent entre la distance habitée de la migration et la mission historique de la fondation de territoires francophones. Ils entretiennent des ancrages urbains tout aussi hésitants que réticents et demeurent ambivalents dans leur rapport à cet espace qu’ils pourraient délaisser à leur tour ou alors s’approprier, souvent en s’y effaçant. Pour Moss, cette dernière option assimilatrice semble la plus plausible : « the fact that Maillardville is no longer the French-Canadian town it once was, having been engulfed by the urban sprawl of Vancouver and changing housing patterns, bodes ill for the Franco-Colombian community » (« The Drama of Identity » 13). En ce sens, les monologues diversifiés de Un One-Way correspondent à la diversité des stratégies localisées de la francophonie de la Colombie-Britannique (le public de cette pièce). Entre les personnages et les spectateurs, les visions communautaires se démultiplieront par l’individuation des monologues mais la démarche artistique confirmera un destin commun(autaire) inquiétant: tous les personnages identifiés convergent pour n’en faire qu’un seul qui fait le voyage de retour vers le Québec « [Joseph à 73 ans] se lève et marche vers l’avion. Il se transformera en Joseph à 18 ans, puis en Jules » (Cloutier et Holschuh 13).

16 D’autres monologues, sous la forme de contes, permettront à l’écriture dramaturgique de l’Ouest de s’ancrer résolument dans l’urbanité. En 1998, dans le sillon des Contes urbains du Théâtre Urbi et Orbi de Montréal, Patrick Leroux, l’Institut franco-ontarien et le Théâtre du Nouvel-Ontario de Sudbury lancent un appel à six auteurs. Leur mission : « transformer le conte oral et folklorique en monologue dramatique pour le public théâtral des grandes villes » (Moss, « Le théâtre francophone en Ontario » 103-104). Le résultat sera présenté lors d’une soirée intitulée « Contes d’appartenance » en juin 1998, radiodiffusé et publié dans un recueil portant le nom du spectacle en 1999. Dans ce contexte, Marc Prescott porte l’étiquette Manitoba/Québec pour son conte « Big », interprété par Robert Gagné, alors que Manon Beaudoin porte celle d’Alberta pour « La valise, » qu’elle interprète elle-même. L’histoire personnelle de l’un comme de l’autre est marqué par la migration : pour Prescott, il s’agit de faire un allerretour entre St-Boniface et Montréal pour des études en théâtre; pour Beaudoin, l’aller-retour se fait en direction opposée, entre Montréal et Edmonton.

17 Pour ces deux dramaturges, ainsi que pour les quatre autres associés au projet, le monodrame sert à conter, c’est-à-dire, à « prendre la parole, s’affirmer, s’afficher, prendre position » (Leroux 7-8). La prise de parole par le conte urbain prend parti pour l’oralité, « question de donner une légitimité à notre projet artistique, à notre communauté » (8). Big semble s’empresser de nommer tout ce qui a trait à la ville nord-américaine typique : en passant par le « Safeway », les « Fruit Loops », les « Cocos Puffs », les « Tylénols », le « Benadryl », les « Vicks DM » et le « Robin’s » (Prescott 17). Tout, sauf nommer le village francophone de l’Ouest et la décroissance de sa francophonie à chaque génération. Au lieu de regretter un passé rural révolu, Big s’engage nettement à prendre part à la vie urbaine, en l’occurrence à Winnipeg, et à son américanité, ainsi qu’aux possibilités qu’elle offre pour l’écriture d’un conte détraqué où l’interpellation passe par le fait divers. « Avez-vous entendu parler de l’histoire d’une autochtone à Winnipeg qui était enceinte pis qui sniffait de la colle? » (15) demande le personnage de Prescott, Big. Nulle mention de village, de culture ou de langue dans le monde de ce personnage, ni dans celui de son ami Jos, « un pusher [qui] t’as une estie de business. Une vraie pharmacie » (15). Le « Joe » du personnage de « La valise » de Manon Beaudoin, au contraire, habite les querelles linguistico-géographiques : s’il réside en ville, il est tout de même « facile à faire choquer. Yinque à y dire que son père pis lui, y’étaient des pure laine. C’est rare en maudit par chez nous, un Albertain pure laine » (21).

18 Le conte de Beaudoin mettra l’accent sur ce difficile rapport à l’héritage : « Joe m’avait pas tout raconté. La valise ben enfouie dans sa mémoire, y’étouffait dans sa tête » (28). La conteuse relatera son rapport à ce voisin et finira par être celle qui assure l’ancrage géographique de son souvenir : « Une parcelle de Joe est enterré dans c’te valise-là. J’la ramène pas. J’la laisse icite, pour Joe» (Beaudoin 28). La valise ne fera donc pas le trajet entre Edmonton et Montréal ; elle ne transitera plus. Si Joe « a disparu » (21), sa valise cessera ses pérégrinations afin qu’il en reste une parcelle, comme ce fut le cas pour Delmas et Ste Vierge. Deux stratégies artistiques se démarquent dans le traitement monodramatique de ces contes. D’une part, chez Prescott, l’émancipation du mandat communautaire passe par un discours urbanisé et américanisé. D’autre part, chez Beaudoin, les thèmes habituels de la mémoire et de la langue sont métaphorisés pour répondre à la mission artistique de sa créatrice. Tout en comblant le besoin communautaire d’entendre de nouveaux récits, portant sur une urbanité locale qui correspondrait de plus en plus à celle des spectateurs, les contes urbains accordent aux créateurs le décalage de la fiction et de la théâtralisation des récits.

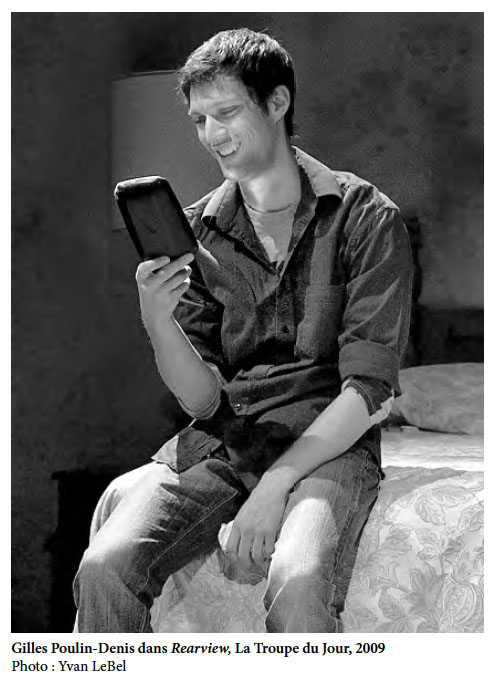

19 Dans Rearview, Gilles Poulin-Denis, en tant que dramaturge et comédien, mettra à profit plusieurs tendances monodramatiques tout en se dégageant de certaines d’entre elles. Dans ce texte, produit par la Troupe du Jour de Saskatoon et mis en scène par Philippe Lambert en 2009, avant d’être publié la même année chez Dramaturges Éditeurs, le personnage de 27 ans incarné par Poulin-Denis, Guy/Guillaume/Ti-Guy, prend le volant de sa voiture Emmanuelle/Manu et quitte Montréal sans destination prédéterminée pour traverser le Nord de l’Ontario. Suite à un incident d’une violence « extraordinaire » car « il n’est pas de nature violente » (Poulin-Denis 6), Guy est « perdu » (6) sur cette scène qui évoque successivement une chambre d’hôtel, une voiture, un bar, Pembroke et Sturgeon Falls. Il tient un rétroviseur dans la main et se pose des questions sur l’inscription qu’il porte. « Objects in mirror are closer than they appear » (Poulin-Denis 7).

Display large image of Figure 2

Display large image of Figure 220 Qualifié de monologue « d’errance » (Lefebvre 51), Rearview n’ancre pas son personnage masculin dans un village perdu; il ne le situe pas en voyage entre Montréal et un îlot francophone : il lui impose plutôt le mouvement vers l’Ouest après la fuite de Ville Mont-Royal. Puisqu’il est lancé dans le vide, il n’a plus d’attaches géographiques. Figure solitaire, errante, il ne se préoccupe plus de l’héritage d’un village francophone, mais du rapport à soi et à l’autre :

Ce besoin obsédant d’un autre qui lui ressemble, Guy l’évoque à plusieurs reprises, tout en observant son propre reflet déviant dans le rétroviseur détaché jusqu’à ce que l’inscription semble lui indiquer que « objects are too close, mirror will disappear » (Poulin-Denis 18).

21 Les vagabondages de Guy le mènent à une soirée qui ressemble à celle que conte le Big de Marc Prescott : délirante, aux couleurs de la « weed » (40), d’une « game de pool » (39) et d’un « film porno en 3-D » (41) et il n’en sort que pour être « tout seul avec [lui]-même » (Poulin-Denis 45). La solitude exacerbée de Guy le pousse à s’interroger sur son existence :

Ayant abandonné le regard des autres pour son propre regard dans le rétroviseur, le personnage masculin n’interpelle plus son public dans une adresse directe. Il n’évoque pas un récit de vie dramatisé qui pourrait ressembler à celui des spectateurs. Sa performance virtuose du vide et de l’égarement convie plutôt ces derniers à combler le vide par l’écoute, car « solitude scénique et énonciation solitaire renvoient à ce qui est avant tout un discours du manque » (Danan 125). Et c’est dans ce lieu « où la focalisation interne ne peut être totale », celui de la psyché du spectateur, que « tout converge » (125).

22 Loin d’être un miroir culturel, le rétroviseur tendu par Poulin-Denis se fait le reflet un peu distant d’un nouveau rapport avec les spectateurs « qui veulent plus qu’affirmer leur identité quand ils vont au théâtre » (Moss, « Les théâtres francophones post-identitaires » 64). En fait, le long passage cité plus haut met même en doute la possibilité de la validation de la communauté par sa représentation sur scène : le seul « reflet » de la communauté ne confirme pas nécessairement son existence. Comme Elephant Wake, cette pièce de théâtre aux « formes plus expérimentales et [aux] thèmes plus universels » (Moss, « Le théâtre francophone en Ontario » 100) laisse entrevoir le théâtre « postidentitaire » de l’Ouest canadien, par lequel « de nouveaux dramaturges ont réussi à transcender la dramaturgie identitaire et régionaliste qui a aidé les communautés minoritaires à préserver leur mémoire collective et leur culture traditionnelle » (Moss, « Le théâtre francophone post-identitaires » 63). Le personnage du monodrame Rearview exprime toujours une angoisse identitaire, une préoccupation du manque, mais sans que ces soucis se rapportent nécessairement à la collectivité, au régionalisme ou au traditionalisme. Ils sont plutôt l’objet d’une mise en rapport entre le personnage en tant qu’individu incomplet et le public auquel il s’adresse peut tenter de combler le manque dans l’expérience du monodrame.

23 Dans le départage des spectacles en solo de l’Ouest canadien, le monodrame contient des préoccupations thématiques qui appartiennent à la fois au théâtre identitaire et « post-identitaire ». Il était une fois Delmas, Sask… mais pas deux fois, Elephant Wake et La valise dramatisent des récits de vie sur un mode identitaire. Big et Rearview confirment le lien établi par Moss entre le théâtre « post-identitaire » et l’urbanisation des spectateurs, une urbanisation qu’on retrouve aussi dans la thématique, alors que Un oneway laisse entrevoir la transformation historique vers l’urbanité des francophones de l’Ouest. Si la thématique identitaire semble se métamorphoser dans le théâtre post-identitaire; le théâtre conserve quand même une fonction de miroir auprès de communautés en évolution. La valise, Elephant Wake et Rearview tentent d’établir différents pactes avec les spectateurs en insistant sur la démarche artistique, dramaturgique et scénique pour instituer une distance esthétique qui déforme la représentation mimétique attendue. La forme du monodrame permet cette mise à distance, mais l’identité individuelle de l’homme seul sur scène demeure problématique puisque, comme le démontre Rearview, le monodrame du créateur francophone de l’Ouest renferme toujours une anxiété identitaire, un dialogue à entamer, un manque à combler. Dans ce contexte, la prise de parole ressemble moins à un discours communautaire qu’à une recherche de soi et d’un autre qui serait prêt à (l’/nous) écouter. La fréquence continue du monodrame dans la production théâtrale francophone de l’Ouest canadien serait peut-être le signe troublant de la persistance de l’exiguïté de ce milieu.