Articles

« Traduire à l’oreille » :

vers une poétique de la « musicaméricanité » chez Michel Tremblay

1) Les traductions de Michel Tremblay en quête d’actualité

1 Célébré pour son œuvre de romancier et de dramaturge, Michel Tremblay est également un traducteur prolifique qui compte à son actif plus d’une quarantaine de réalisations 1 . En dépit de son volume en constante expansion, cette œuvre n’a jusqu’ici suscité qu’une attention relativement limitée 2 . Plusieurs raisons peu-vent expliquer ce désintérêt. En premier lieu, l’œuvre de traduction (et d’adaptation) de l’auteur québécois est généralement considérée comme périphérique par rapport à sa production dramaturgique et romanesque, qui monopolise l’essentiel de l’attention de la critique. À cet égard, il est symptomatique de constater qu’un ouvrage de référence comme Le monde de Michel Tremblay ne comporte aucune étude sur les traductions (et les adaptations) signées par l’auteur québécois. En second lieu, ces dernières dans leur grande majorité n’ont pas été publiées 3 , ce qui n’est pas pour en faciliter l’accès. En dernier lieu, les travaux d’Annie Brisset et les quelques recherches qui s’en inspirent, comme celle de Jane Dunnett, ont donné une image assez négative de l’œuvre de traduction et d’« adaptation » 4 de Michel Tremblay en se concentrant exclusivement sur ses réalisations les plus outrancières, à l’image du Gars de Québec (d’après Le revizor de Gogol) et de Mistero buffo (d’après la pièce portant le même titre de Dario Fo). Spectaculaires en raison de l’ampleur des réaménagements qu’elles ont fait subir aux œuvres originales, ces « adaptations » ne sont toutefois pas représentatives de l’ensemble du travail de Michel Tremblay, comme le démontre Serge Bergeron dans sa thèse de doctorat, qui couvre l’ensemble de la production tremblayenne.

2 De notre point vue, il est fondamental de resituer l’œuvre de traduction (et d’adaptation) de Michel Tremblay dans son évolution diachronique afin d’en saisir la dynamique propre. S’il ne fait aucun doute,comme l’a montré Annie Brisset dans son essai Sociocritique de la traduction, que les premières « adaptations » de l’auteur des Belles-sœurs étaient guidées par une visée ethnocentriste, l’on ne peut plus vraiment en dire de même pour sa traduction d’Oncle Vania et de la quinzaine d’autres qui suivront. En effet, il appert qu’au fil du temps, Michel Tremblay établit une distinction de plus en plus claire entre adaptation et traduction. Le dramaturge québécois aura l’occasion de préciser les termes de cette distinction (Ladouceur, Entretien non publié avec Michel Tremblay). Ainsi, selon lui, l’adaptation concerne-t-elle exclusivement des œuvres « mineures » destinées en général aux théâtres d’été et dont il importe de relocaliser l’action au Québec pour en faciliter la réception. À l’inverse, la traduction porte principalement sur des œuvres majeures du répertoire destinées, elles, à être jouées sur des scènes institutionnelles. Contrairement à l’adaptation, qui peut donner lieu à des réaménagements du texte original, la traduction doit s’efforcer de lui « rendre justice » (Tremblay, cité dans Ladouceur, « Michel Tremblay » 39). Du reste, traduction et adaptation portent sur des corpus qui, pour être différents, n’en sont pas moins fort bien circonscrits. Dans le premier cas, il s’agit d’un corpus de pièces signées très majoritairement par des auteurs étasuniens contemporains comme Tennessee Williams, Paul Zindel et Steve Martin. Pour ce qui est du corpus des adaptations, il se compose principalement d’œuvres françaises écrites par des dramaturges également contemporains, à l’instar de Tilly, Josiane Balasko et Éric Assous. Bien tranchée aux yeux de Michel Tremblay, cette distinction est cependant, en pratique, beaucoup moins claire qu’il n’y paraît. À titre d’exemple, la totalité des adaptations récentes signées par l’auteur québécois, à l’image de Les Amazones (2005) et de L’esprit de famille (2011), suit de très près l’ordre et le contenu des répliques de l’original (Rao, « Michel Tremblay, serial-adaptateur de pièces françaises »), à la différence des adaptations outrancières mentionnées précédemment. Quant à la traduction de Damn Those Wedding Bells! (Un mariage… pas comme les autres) de Tony Calabretta, elle a été présentée en 2005 sur une scène d’été, en l’occurrence celle du Théâtre de Rougemont, et non sur une scène institutionnelle comme on aurait pu s’y attendre. En ce qui concerne la pièce anglo-canadienne Mambo Italiano de Steve Galluccio, elle a donné lieu de la part de Michel Tremblay à des réaménagements dramaturgiques majeurs — dont la suppression du person-nage d’Angela, alter ego d’Angelo (Bergeron 210-211) — qui ont été adoptés rétroactivement par l’auteur italo-québécois. Bien plus claire que par le passé, la ligne de démarcation posée par Michel Tremblay entre adaptation et traduction conserve néanmoins une certaine porosité 5 . Ainsi la pratique de l’adaptation démontre-t-elle une plus grande fidélité au texte qu’il n’y paraît (notamment en comparaison de ce qu’elle avait été par le passé) et celle de la traduction n’est pas aussi asservissante que Michel Tremblay voudrait le faire croire (surtout lorsqu’il est question de pièces de jeunes auteurs).

3 À la lumière de ce qui précède, il serait extrêmement restrictif de confiner l’actualité des traductions et des adaptations signées par Michel Tremblay aux seuls débordements révolutionnaires des années 1970-1980. Depuis la restitution fidèle d’Oncle Vania au début des années 1980, cette actualités’est pour ainsi dire renouvelée en s’éloignant progressivement des tumultueuses revendications souverainistes de jadis. C’est désormais davantage une exigence de fidélité qui guide la pratique traductive du dramaturge québécois. Il est possible d’en dire autant pour sa pratique de l’adaptation dont le destin est, depuis le début des années 2000, étroitement lié à celui du producteur Jean-Bernard Hébert, qui n’est autre que le commanditaire des trois dernières adaptations signées par Michel Tremblay, à savoir Les Amazones (2005), L’esprit de famille (2011) et Les conjoints (2012). D’une manière générale, l’on peut avancer que l’actualité de l’œuvre d’adaptation et de traduction de Michel Tremblay réside dans trois ingrédients essentiels : premièrement, le choix judicieux de pièces contemporaines souvent louées par la critique dans leur pays d’origine 6 ; deuxièmement, la capacité du dramaturge à exploiter pleinement les ressources linguistiques et culturelles du français québécois, qui se trouve de fait pleinement hissé au statut de langue-culture, dans le but de produire des traductions et des adaptations fidèles et non plus simplement québécoises (il va de soi que cette fidélité ajoute autant à l’efficacité qu’à la qualité de l’œuvre traduite); troisièmement enfin, la collaboration avec des hommes de théâtre comme Jean-Bernard Hébert qui défendent une vision à la fois populaire et exigeante de leur art.

4 Dès lors se pose pour le critique la question de savoir comment rendre compte de cette actualité sans pour autant la rattacher au cadre stricte de l’idéologie, qui n’a plus la pertinence qu’il avait. De notre point de vue, les traductions (et adaptations) signées par Michel Tremblay gagneraient à être envisagées à la lumière d’une réflexion plus large combinant les notions d’américanité et de musicalité. L’avantage d’un tel changement de regard est qu’il ouvre de nouvelles perspectives à la fois éthiques et esthétiques sur l’œuvre de l’auteur québécois en général et sur ses traductions en particulier. Dans la seconde partie de notre article, nous montrerons que, loin d’être exogènes, ces notions sont au cœur du projet littéraire tremblayen et qu’elles concourent même à lui conférer une véritable unité (poétique) qui ne laisse aucunement la traduction en reste. Dans la troisième et dernière partie, nous procéderons à l’analyse comparée des traductions d’Orpheus Descending de Tennessee Williams signées par Raymond Rouleau et Michel Tremblay. Les fils directeurs de cette analyse seront les concepts de musicalité et d’américanité entendus comme postulats traductologiques. Nous parlerons à cet égard de « musicaméricanité ».

2) De l’américanité à la musicalité comme nouveaux paradigmes inter-prétatifs

5 Nombreux sont les critiques, à commencer par Chantal Hébert et Annie Brisset, à avoir souligné l’importance de la présence du théâtre étasunien sur la scène québécoise. Pour sa part, Michel Tremblay a largement contribué à ce mouvement en traduisant et en adaptant un grand nombre de pièces du répertoire étasunien contemporain. Selon Annie Brisset, l’influence de ce répertoire sur la dramaturgie québécoise s’explique de plusieurs façons. En premier lieu, « le théâtre américain offre une matrice thématique dans laquelle peuvent se couler les grandes préoccupations qui traversent la société québécoise depuis un peu plus de vingt ans » (« La traduction du théâtre américain au Québec » 50). En second lieu, la langue vernaculaire québécoise offre un médium plus apte que la langue normative de la dramaturgie française à accueillir les sociolectes utilisés par certains dramaturges étasuniens contemporains, à commencer par Tennessee Williams :

Annie Brisset ne s’attarde malheureusement pas sur cette parenté dont elle a pourtant décelé certains des traits essentiels, préférant dénoncer, dans le droit fil de sa thèse principale, la visée ethnocentriste qui guide l’adaptation par Michel Tremblay de L’effet des rayons gamma sur les vieux-garçons de Paul Zindel. Or, comme nous l’avons suggéré précédemment, cette pratique outrancière de l’adaptation dont Michel Tremblay lui-même reconnaît les excès (Ladouceur, Entretien) n’est en aucun cas représentative de l’ensemble de ses réalisations. Elle en constitue tout au mieux la préhistoire, si l’on peut dire.

6 Comme le soulignent de nombreux critiques à commencer par Bernard Lavoie, les stratégies de traduction mises en œuvre dans le contexte québécois tendent, avec le temps, à se détacher des seules motivations idéologiques. S’agissant des pièces d’Arthur Miller, c’est essen-tiellement la recherche combinée de la vraisemblance et de l’efficacité dramatique qui ont orienté les metteurs en scène québécois vers des traductions locales plutôt qu’européennes (Lavoie, « Arthur Miller in Montreal » 118). Il va sans dire que l’utilisation d’une langue verna-culaire québécoise pour rendre compte du sociolecte particulier parlé par les personnages des pièces d’Arthur Miller ou, nous le verrons, de Tennessee Williams renforce davantage cette efficacité théâtrale évoquée par Bernard Lavoie. La réalité de la pratique traductive — a fortiori lorsqu’il s’agit des pièces de l’auteur de The Crucibles — dans le contexte québécois apparaît ainsi extrêmement diversifiée et ne saurait par conséquent se réduire aux seuls excès ethnocentristes des années 1970 (Lavoie, « Arthur Miller », 117).

7 Pour sa part, Louise Ladouceur met bien en évidence l’importance croissante que revêt le devoir de fidélité au sein du projet traductif de Michel Tremblay dans son étude portant sur la traduction de la série de quatre pièces courtes de Tennessee Williams regroupées sous le titre Au pays du dragon. Ayant donné lieu à une première version ethnocentriste en 1972, cette série de pièces a été retraduite 25 ans plus tard avec un souci de fidélité beaucoup plus marqué. En effet, cette seconde version, présentée à l’École nationale de théâtre, rétablit le cadre spatio-temporel ainsi que les références culturelles de la version originale. La critique propose deux explications à ce changement de posture éthique de la part de Michel Tremblay. En premier lieu, étant donné que la dramaturgie québécoise a désormais acquis ses lettres de noblesse, elle n’a plus besoin de s’affirmer aux dépens des pièces du répertoire classique comme c’était le cas dans les années 1970 (« Les voix de la marge » 28). En second lieu, si l’on en croit Michel Tremblay, il existerait une parenté naturelle entre le Québec et les États-Unis, dont il se dit lui-même le rejeton :

Ce rapport assumé de parenté conduit Michel Tremblay à critiquer sévèrement les traductions françaises des œuvres de Tennessee Williams, qui « au lieu de traduire les répliques, [. . .] font des commentaires [. . .] améliorent le texte » (cité dans Ladouceur, « Les voix » 24). C’est précisément le registre de la langue québécoise populaire en général et celui du joual en particulier que Michel Tremblay va exploiter pour rendre compte de cette américanité en traduction. Dans un article récent, Louise Ladouceur va jusqu’à faire du joual le « véhicule » par excellence de cette identité étasunienne reterritorialisée au Québec dont se revendique le dramaturge (« Une américanité québécoise » 107). En ce qui concerne les référents culturels et spatio-temporels, ils n’ont pas besoin d’être systématiquement transposés dans la mesure où ils appartiennent au fond commun d’américanité des Québécois.

8 Dans le contexte des études québécoises, le concept d’américanité a fait l’objet de nombreuses élaborations tant dans les domaines de la science politique (Guy Lachapelle, Le destin américain du Québec), de la sociologie (Joseph Yvon Thériault, Critique de l’américanité) que de la littérature (Jean Morency, Le mythe américain; Pierre Nepveu, Intérieurs du Nouveau Monde). Dans les limites de cet article, notre propos sera moins d’examiner ce concept et ses nombreuses mises en œuvre que de faire reconnaître l’évidence, selon laquelle l’américanité est d’abord et avant tout une construction qui revêt, chez Michel Tremblay, les atours d’une métaphore arboricole. On pourrait ainsi relier cette métaphore à la pensée généalogique qui préside à l’organisation de l’œuvre romanesque tremblayenne. Dans les deux cas, il est avant tout question de famille et de filiation 7 ; or, ce rapport de filiation est plus fort ou peutêtre plus immédiat avec les États-Unis qu’avec la France des ancêtres, ce qui expliquerait l’échec des traductions françaises à restituer les œuvres de Tennessee Williams. En ce qui nous concerne, nous envisagerons l’américanité tremblayenne d’abord comme un projet poétique 8 destiné à produire ce que l’on pourrait appeler un « effet d’américanité ». Lorsque Michel Tremblay traduit Paul Zindel ou Tennessee Williams en québécois, il s’efforce de (re)trouver ce que Walter Benjamin appelait, dans « La tâche du traducteur », une parenté naturelle entre le français québécois et l’anglais étasunien. Peu nous importe si cette parenté est réelle ou bien fantasmée, ce qui compte, c’est qu’elle se manifeste sous la forme d’un certain nombre de choix de traduction. Nous verrons que ces choix ne se limitent pas seulement à l’emploi du joual, lequel se trouve peut-être trop hâtivement érigé en signifiant exclusif de l’américanité québécoise. Ces stratégies sont très diverses et incluent, notamment, l’utilisation d’un québécois anglicisé, la référence à un fond culturel commun ainsi que le recours à ce que nous appellerons la musicalité au sens large.

9 Au même titre que l’américanité, la musicalité occupe une place centrale au sein de l’œuvre romanesque et dramaturgique de Michel Tremblay dont, à ce jour, aucun critique n’a su rendre compte de façon systématique 9 . En ce qui concerne plus spécifiquement le corpus des traductions signées par Michel Tremblay, la notion de musicalité n’a fait l’objet à notre connaissance d’aucun développement critique. Dans les limites de cet article, nous nous contenterons de mettre brièvement en évidence la pertinence de cette notion pour l’œuvre tremblayenne dans son ensemble avant de l’appliquer plus spécifiquement au domaine de la traduction qui nous concerne. Au sens large où nous l’entendons, la musicalité chez Michel Tremblay recouvre un ensemble de phénomènes sémiotiques qui touchent aussi bien l’oralité de la langue, l’univers des références intertextuelles et la diégèse que la construction narrative et dramaturgique du texte. Nous verrons que ces phénomènes touchent également le style traductif de l’auteur québécois selon des modalités que nous préciserons. La musicalité constitue un puissant paradigme interprétatif de l’œuvre tremblayenne dont une des vertus est de pouvoir également s’appliquer au corpus des traductions (et des adaptations) traditionnellement mis de côté.

10 Des travaux comme ceux de Lise Gauvin (Langagement) et de Mathilde Dargnat (« L’oral comme fiction ») ont contribué à mettre en évidence les qualités proprement poétiques de la langue tremblayenne que masquait auparavant sa façade réaliste, qui appelait spontanément une lecture politique ou idéologique. Ainsi le joual de Michel Tremblay est-il autant une tentative fidèle de codification écrite d’un parler populaire qu’une construction personnelle intimement liée à son univers fictionnel :

Dans une optique quelque peu différente mais néanmoins complémentaire, Alvina Ruprecht met à profit le concept jakobsonien de « texture phonique » pour caractériser les jeux sonores à l’œuvre dans la pièce Les belles-sœurs. Empruntant à la fois à la phonologie et à la poétique, la critique procède à une analyse de certains traits phonologiques et prosodiques d’un extrait de la scène à cinq voix intitulée « Quintette ». L’intérêt de cette analyse est qu’elle quitte le registre strictement sociolinguistique (sans pour autant l’ignorer complétement) pour se situer sur le plan de la matérialité du texte et du jeu des signifiants.

11 Sur le plan référentiel, la musique est omniprésente dans l’œuvre de Michel Tremblay. À titre indicatif, dans sa thèse de doctorat, Marie-Béatrice Samzun recense, pour l’ensemble de l’œuvre de Michel Tremblay produite jusqu’à la fin des années 1990 tous genres confondus, 113 chan-sons différentes appartenant pour la majorité au registre populaire québécois, français et anglais. Par ailleurs, il est intéressant de noter que certains titres de pièces et de traductions signées par Michel Tremblay comportent des allusions plus ou moins explicites au monde musical : Trois petits tours, Albertine en cinq temps, Messe solennelle pour une pleine lune d’été pour les productions originales, et Les trompettes de la mort, Les leçons de Maria Callas (traduction de Master Class de Terrence McNally), La Traviata de Lisbonne (traduction de The Lisbon Traviata de Terrence McNally) du côté des adaptations et des traductions. La musique occupe également un rôle central dans la diégèse de plusieurs romans et pièces. De Carmen, la chanteuse country, à François Villeneuve, l’idole déchue, en passant par les prouesses de Marcel au piano et celles de Josaphat au violon ainsi que les spectacles de la duchesse de Langeais et d’Hosanna au Coconut Inn, la musique ne cesse de bercer l’imaginaire tremblayen. Quand elle ne sert pas de pas de trame sonore à l’action, la musique confère force et matérialité aux émotions intimes d’un Marcel dans Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges (Tremblay 218).

12 La musicalité intervient également comme principe de construction romanesque et dramaturgique. À cet égard, le cas du roman Quarante-quatre minutes, quarante-quatre secondes est particulièrement intéressant. En effet, les titres des 10 chapitres du roman renvoient aux chansons composant l’album de François, protagoniste principal du roman. Directement inspirée de la vie de ce dernier, chaque chanson est l’occasion d’un flash-back sur l’histoire dont elle est tirée. On retrouve un découpage similaire dans le roman Thérèse et Pierrette à l’école des Saints-Anges, dont la structure reproduit les quatre mouvements de la Quatrième symphonie de Brahms (« Allegro non troppo », « Andante moderato », « Allegro giocoso », « Allegro energico e passionato »). Le dispositif des chœurs que l’on retrouve dans de nombreuses pièces de Michel Tremblay (pensons À toi, pour toujours, ta Marie-Lou et Messe solennelle pour une pleine lune d’été) constitue une autre manifestation centrale de la musicalité. Ainsi le chœur opère-t-il naturellement le lien entre l’opéra cher à Michel Tremblay et le potentiel dramaturgique de la polyphonie que ce dernier exploite pleinement (Usmiani 14). On conclura sur ce point en rappelant que Michel Tremblay est lui-même parolier, en plus d’être l’auteur de plusieurs comédies musicales dont Demain matin Montréal m’attend (1970) et Nelligan (1990).

13 En somme, américanité et musicalité ouvrent conjointement la perspective d’un renouveau interprétatif de l’œuvre de traduction signée par Michel Tremblay. Tandis que l’américanité constitue le terrain d’un rapprochement inattendu avec l’anglo-américain, guidé par un souci éthique de fidélité à la langue-culture de l’œuvre originale, la musicalité donne une importance renouvelée à l’esthétique du geste créatif (en particulier, traductif) tremblayen. Nous utilisons le néologisme de « musicaméricanité » pour nommer cette conjonction entre les impératifs d’américanité et de musicalité.

3) Vers une poétique de la « musicaméricanité »

14 Lors d’un panel portant sur son œuvre de traducteur organisé dans le cadre du 23 e congrès du Conseil international d’études francophones du 21 au 28 juin 2009 à La Nouvelle-Orléans, Michel Tremblay a volontiers admis qu’il « traduisait à l’oreille ». Comment ne pas faire le lien entre cette affirmation en apparence anodine, l’importance que revêt la musique dans son œuvre en général et son projet de traduction en particulier. Aussi l’hypothèse que nous formulons est-elle que la musicalité occupe un rôle central dans le style traductif de Michel Tremblay et qu’elle rencontre dans une certaine mesure la revendication d’américanité. Nous mettrons cette hypothèse à l’épreuve en procédant à une analyse comparée de la traduction française de la pièce de Tennessee Williams Orpheus Descending par Raymond Rouleau en 1962 et de la version québécoise que signe Michel Tremblay 30 ans plus tard.

a) Le conflit des traductions

15 Pour éviter tout malentendu, il importe d’emblée de préciser que Raymond Rouleau et Michel Tremblay ont tous les deux choisi de traduire la version abrégée (acting edition) 10 de la pièce telle qu’elle a été présentée par Harold Clurman le 21 mars 1957 au théâtre Martin Beck de New York. Publiée par le Dramatists Play Service (DPS), qui représente les intérêts commerciaux des dramaturges étasuniens, cette version comporte plusieurs différences notables par rapport à celle que l’on retrouve dans la plupart des recueils en circulation, dont la sélection de quatre pièces publiées en 1976 chez Signet. Ainsi la version du DPS fait-elle l’économie du prologue, qui rappelle l’intertexte classique de la pièce. De fait, le spectateur se trouve directement plongé au cœur de l’action sans avoir pris connaissance des détails précis entourant la mort du père de Lady, à commencer par la responsabilité de Jabe. Cela dit, ces détails seront évoqués à la fin de la première scène de l’acte III. La seconde différence majeure entre les deux versions concerne les circonstances de l’assassinat de Val à la toute fin de la pièce. Tandis que dans le texte du DPS l’amant de Lady est livré en pâture aux chiens comme le sont les esclaves en fuite, il est torturé au chalumeau dans l’autre version. Ce traitement inhumain fait symboliquement écho au destin tragique du père de Lady, brûlé vif lors d’un incendie criminel. La question se pose dès lors de savoir pourquoi Michel Tremblay a opté pour cette version abrégée à l’évidence moins riche d’un point de vue tant dramaturgique que symbolique. De surcroît, la présence d’un prologue mettant en scène un chœur composé de Beulah et de Dolly comportait certaines similitudes avec la dramaturgie tremblayenne 11 . Dans le compte rendu qu’il fait de la pièce, Bernard Lavoie met cette décision sur le compte du choix interprétatif commun du traducteur et du metteur en scène : « Ils [Tremblay et Barbeau] ont peut-être voulu souligner les conséquences de l’aliénation et de la dissidence au lieu de suivre l’obsession que Williams avait construite autour de Lady. Ils peuvent avoir trouvé la fin de Williams trop mélodramatique, trop bien polie » (« La descente d’Orphée » 159).

16 Sur un plan plus pratique, il convient de rappeler que les droits de traduction de l’œuvre de Tennessee Williams en français sont la propriété de Robert Laffont, ce qui interdit toute publication de la traduction de Michel Tremblay sans l’autorisation préalable de l’éditeur français. Par un curieux hasard de calendrier, il s’est trouvé que la première représentation de la version de Michel Tremblay au Théâtre Jean-Duceppe de la Place des Arts en 1992 a très exactement coïncidé avec la parution aux éditions de l’Atalante d’une deuxième traduction française de La descente d’Orphée signée par Patrick Couton. Réalisée à partir de la version longue de la pièce de Tennessee Williams, cette traduction, qui ne transpose ni les noms des personnages ni les toponymes tout en conservant telles quelles les allusions culturelles, s’éloigne du parti pris d’appropriation adopté par Raymond Rouleau.

17 Avant de passer à la comparaison proprement dite des traductions, il convient de revenir brièvement sur le parcours atypique du traducteur français. Contrairement à Michel Tremblay et à Patrick Couton, qui ont derrière eux une longue expérience de traducteur, Raymond Rouleau (1904-1981) est bien mieux connu comme metteur en scène et acteur autant au théâtre qu’au cinéma. On lui doit notamment des mises en scène de plusieurs pièces comme Le mal de la jeunesse de Ferdinand Bruckner, Liliom de Ferenc Molnár ou encore Les sorcières de Salem avec le couple Yves Montand et Simone Signoret. Au cinéma, Raymond Rouleau joue dans plus d’une cinquantaine de films appartenant à des genres très différents comme Dernier atout de Jacques Becker (1942), Les intrigantes d’Henri Decoin (1954) et La grande frousse de Jean-Pierre Mocky (1964) 12 . De toute évidence, comme le fait remarquer Yvan Foucart, Raymond Rouleau était un « touche-à-tout » (975) qui n’a eu aucun scrupule à s’essayer pour l’occasion comme traducteur. Publiée dans le premier volume d’un recueil de traductions de pièces de Tennessee Williams, La descente d’Orphée est en fait une adaptation mise en scène par Raymond Rouleau lui-même au Théâtre de l’Athénée le 16 mars 1959. La pièce comptait sur la présence d’acteurs reconnus dans les rôles principaux comme Andrée Tainsy (Ève), Arletty (Lady) et Claude Génia (Carol).

b) Transposition et pronominalisation

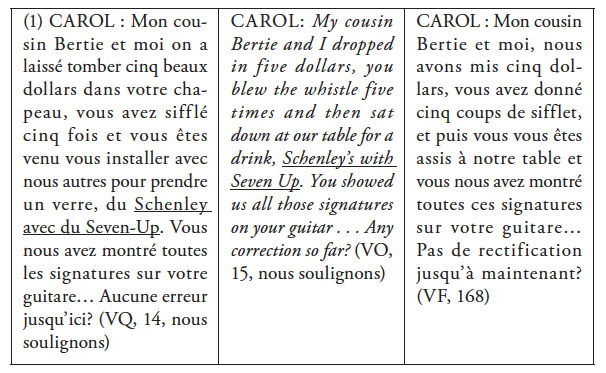

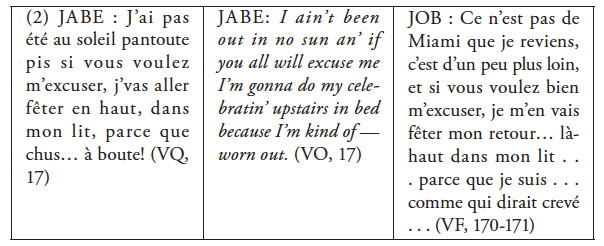

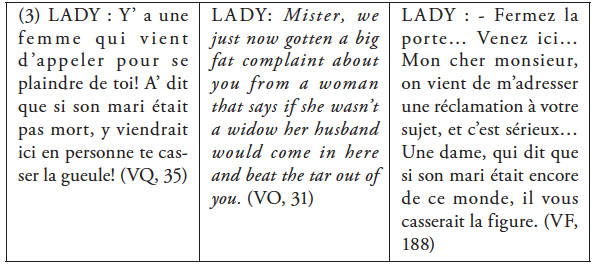

18 À la différence de la traduction de Raymond Rouleau, qui transpose systématiquement les noms propres ainsi que les références culturelles et géographiques, la traduction de Michel Tremblay conserve ces éléments tels quels. Ainsi, dans la version française, Pee Wee, Eva Temple et Uncle Pleasant sont rebaptisés respectivement Louis, Constance et Le Sorcier. De même, des toponymes comme « Blue Mountain » et « Wildwood » sont francisés respectivement en « Montagne-Bleue » et « Bois sauvage ». Lorsque les noms de lieux ne sont pas « tradaptés » à l’instar de « Morning Call » rendu par « Bar du Soleil levant », le traducteur leur substitue des référents géographiques moins spécifiques et donc mieux connus du public français. Ainsi « Dixie Highway » devient « la route de Memphis » et la ville de Tulane se transforme en Nouvelle-Orléans. S’il peut paraître à première vue surprenant, le choix de Memphis se justifie compte tenu de l’importance que cette ville revêt dans le contexte de la pièce. De même, plusieurs références culturelles sont omises dans la version française alors qu’elles sont conservées dans la version québécoise très probablement au nom du fond culturel commun d’américanité, comme l’illustre l’exemple suivant 13 :

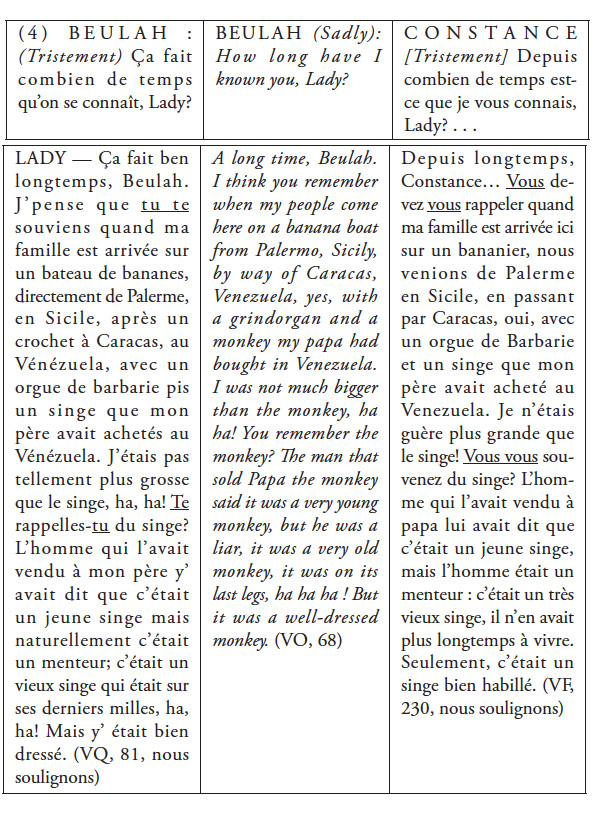

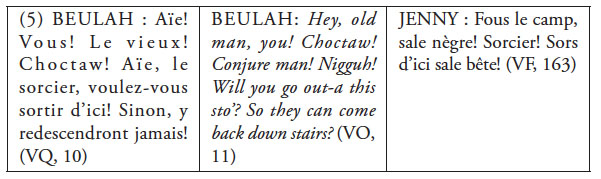

En second lieu, ainsi que l’ont noté Annie Brisset (« La traduction ») et Louise Ladouceur (« Les voix »), le recours à une langue québécoise oral-isée permet à Michel Tremblay de rendre audible le sociolecte très marqué parlé par les protagonistes de la pièce. Cette langue n’est pas très différente de celle qu’il utilise dans ses propres pièces de théâtre. Elle se caractérise notamment par la présence de nombreuses élisions, l’utilisation fréquente de structures détachées (donnant lieu à des dédoublements de sujet), l’abondance d’interjections, l’emploi de marqueurs pragmatiques et de québécismes, la présence importante d’anglicismes ainsi que la profusion de jurons à connotation religieuse 14 . En dépit des efforts de Raymond Rouleau pour conserver le niveau de langue familier de la pièce en particulier grâce aux ressources lexicales de l’argot, la traduction française demeure somme toute assez soutenue, comme en témoignent l’utilisation du subjonctif, l’emploi de la forme interrogative renversée (plutôt que de la question intonative) et le recours à un lexique savant, par exemple « déchéance » (VF, 161) pour « sight » (VO, 9). L’effet de cette traduction est de noyer l’identité sociolinguistique des protagonistes dans un français relativement homogène saupoudré de termes d’argot, comme l’illustrent les exemples suivants (2) et (3) :

Il n’est pas étonnant que Bernard Lavoie soit particulièrement sensible à la façon dont la traduction de Michel Tremblay parvient à rendre compte du vernaculaire des personnages :

19 Non marqué dans la langue anglaise standard, l’usage du tutoiement et du vouvoiement requiert de la part du traducteur une fine compréhension des relations entre les protagonistes, de leur statut social ainsi que du contexte d’énonciation (Kerbat-Orecchioni). À cet égard, il est intéressant de constater que le choix des pronoms connaît des variations notables d’une traduction à l’autre, dont certaines peuvent influer sur le niveau de langue. Ces variations peuvent s’expliquer à la fois compte tenu d’écarts d’usage entre les contextes français et québécois 15 , mais aussi en raison des choix interprétatifs des traducteurs. C’est ce dernier point qui nous intéresse plus particulièrement. À ce propos, on note que le vouvoiement est plus fréquent dans la version française. À titre d’exemple, Ève et Carol se vouvoient (VF, 162; VQ, 8), de même que Jenny/Beulah et Lady (VF, 230; VQ, 81), Carol et Lady (VF, 231; VQ, 82). Pour ce qui est de la traduction de Michel Tremblay, elle se distingue par une moins grande stabilité dans l’usage des pronoms : Lady se met à tutoyer Beulah à la toute fin de la pièce (VQ, 80) alors qu’elle l’avait toujours vouvoyée auparavant 16 . Si le tutoiement à l’adresse de Carol dans la version québécoise peut s’expliquer en raison du comportement immature de cette dernière et de l’animosité qu’éprouvent envers elle ses interlocutrices, celui dont Beulah/Jenny fait l’objet peut également trouver une justification en contexte. En l’occurrence, les deux interlocutrices échangent sur la longue amitié qui les lie :

Le tutoiement privilégié par Michel Tremblay a ainsi pour effet pragmatique de renforcer la proximité de Lady avec Beulah et Eva et, par extension, avec le public 17 à un moment où Lady cherche à justifier une aventure amoureuse qui pourrait passer pour immorale.

20 En second lieu, le passage du vouvoiement au tutoiement entre Lady et Val ne s’opère pas au même moment dans les deux versions. Dans la traduction française, les protagonistes commencent à se tutoyer au début du tableau 6 de l’acte 3, juste après avoir consommé leur amour. En revanche, dans la traduction de Michel Tremblay, Lady se met à tutoyer Val à partir du moment où elle l’embauche dans son magasin (VQ, 51). Quant à Val, il continuera à vouvoyer Lady dans la traduction québécoise — même après avoir couché avec elle — et ce, jusqu’à la fin de la pièce. En d’autres termes, dans la traduction de Raymond Rouleau, la relation charnelle entre les deux protagonistes crée une intimité si forte qu’elle bouscule les convenances linguistiques (classe, profession, etc.). À l’inverse, celle de Michel Tremblay conserve jusqu’au bout l’ascendant de Lady sur Val, ce qui préfigure en quelque sorte l’échec de leur relation.

21 Enfin, dans la version québécoise, Carol vouvoie Uncle Pleasant et ce, en dépit de la position de marginalité dans laquelle le repousse le racisme ambiant du Sud des États-Unis.

Beaucoup moins édulcorée que la traduction de Michel Tremblay, celle de Raymond Rouleau conserve les appellations à caractère raciste, que ce soit à l’endroit des Noirs (« Nigguh » est rendu par « sale nègre ») ou bien des Italiens. Ainsi le substantif à connotation péjorative « macaroni » est-il utilisé pour traduire à la fois « Dago » (rendu par le plus neutre « Italien » dans la version québécoise) et « Wop » (laissé tel quel dans la version québécoise 18 ). En fait, ces traitements distincts dont le personnage d’Uncle Pleasant fait l’objet tiennent, nous semble-til, à la différence d’univers culturel des traducteurs. À l’évidence, la traduction française tire ce personnage du côté de son africanité, ce dont témoignent l’omission de « Choctaw » et l’ajout de l’insulte « sale bête », qui appartient à la rhétorique déshumanisante du colonialisme. À cet égard, il convient de rappeler que le metteur en scène français pousse le réalisme jusqu’à confier à l’acteur sénégalais Douta Seck 19 le rôle du Sorcier. En revanche, la traduction québécoise ramène Uncle Pleasant du côté de son américanité en conservant la désignation de « Choctaw » et en éliminant « Nigguh ».

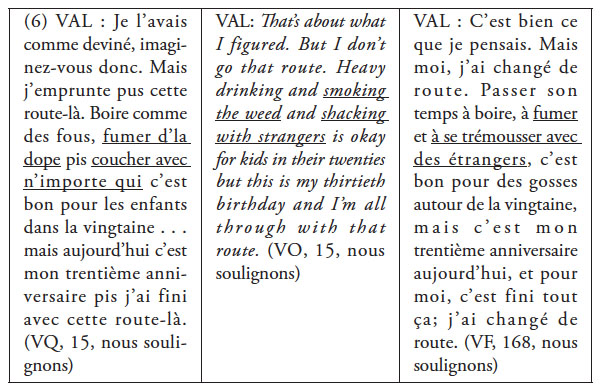

22 Si elle manifeste davantage le racisme de la pièce originale, la traduction française fait pourtant preuve de davantage de réserve lorsqu’il s’agit de rendre compte de certaines allusions à la drogue et à la sexualité.

Éléments de musicalité

23 Ce que nous appelons la musicalité de la traduction de Michel Tremblay recouvre un ensemble de stratégies touchant en particulier les aspects prosodiques et phonologiques de la langue, dont seules quelques-unes seront évoquées ici.

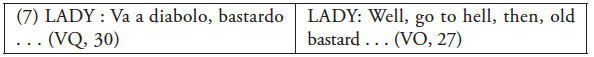

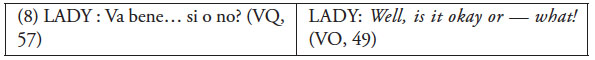

24 En premier lieu, Michel Tremblay renforce ce que l’on pourrait appeler « l’effet polyphonique 20 » de sa traduction. Comme l’a montré Louise Ladouceur (« Les voix » 20), cet effet peut se manifester notamment par l’utilisation de divers niveaux de langue ou sociolectes qui reflètent le profil sociolinguistique des personnages. Dans le cas qui nous concerne, la polyphonie prend plutôt la forme d’une cohabitation entre plusieurs langues au sein d’une même pièce; aussi parlerons-nous à ce propos de polyphonie multilingue. Dans sa traduction de La descente d’Orphée, Michel Tremblay fait le choix d’ajouter plusieurs expressions en italien dans la bouche de Lady et ce, au mépris du texte original, comme en témoignent les exemples (7) et (8) :

De même, la scène 2 de l’acte II où Val entre par effraction dans le magasin de Lady déclenche une salve d’italianismes (« Poverino, stupido! », « Matta stupida », « Dio mio, … stupido… ») qui se conclut par un tragique « bisogno di te! ». Le désarroi émotionnel de Lady, qui soupçonne son amant de vol, peut expliquer cette concentration élevée d’italianismes qui semblent en quelque sorte lui échapper. Lancé à la toute fin de l’acte dans un contexte particulièrement dramatique de rupture avec son amant, le « bisogno di te! » de Lady ajoute encore à la force symbolique et perlocutoire de l’italien, qui se trouve être la langue du père défunt et des origines.

25 La présence de cette seconde langue, qui se manifeste en général sous la forme de collocations figées, renforce l’italianité et par là même l’étrangeté de Lady, dont la famille est originaire de Sicile (ce qui lui vaut d’ailleurs d’être l’objet de remarques racistes dans la pièce). Loin d’être épisodique, le recours à des changements de code (ou code-switching) surnuméraires se retrouve dans plusieurs traductions de Michel Tremblay, comme Les leçons de Maria Callas où certaines répliques de la diva comportent des termes anglais, ainsi que Mambo Italiano, qui met également en scène des personnages d’origine italienne. Le cas de la pièce de Steve Galluccio est d’autant plus emblématique que c’est Michel Tremblay lui-même qui est responsable de ces ajouts (Ladouceur, « Entretien »), que l’auteur italo-canadien incorporera rétrospectivement dans la seconde version de sa pièce. Dans une certaine mesure, on peut également considérer la cohabitation entre le français standard et le français québécois — même si elle opère également sur le plan diastratique — dans plusieurs adaptations de pièces françaises (Rao, « Michel Tremblay, serial-adaptateur » et « Michel Tremblay adaptateur ») comme une autre marque de la polyphonie des traductions de Michel Tremblay. On pourrait rapporter cette composante à une certaine vision de l’américanité comme espace multilingue, ou encore la mettre sur le compte de la volonté du dramaturge de restituer, si ce n’est de préciser le profil ethnolinguistique des personnages comme il le fait avec leur profil sociolinguistique.

26 La cohabitation entre le français et l’anglais produit un tissu autrement plus complexe et ténu dans la traduction de Michel Tremblay. Ainsi note-t-on la présence d’un grand nombre d’emprunts et de calques lexicaux 21 (« slot machine », « pinball », « hot », « sister », « party ») et d’anglicismes (« référence » au lieu de « recommandation », « département des chaussures » plutôt que « rayon des chaussures », « truster » plutôt qu’« avoir confiance »). À défaut de condamner la traduction de Michel Tremblay au nom d’un idéal de correction linguistique 22 ,nous préférons interpréter cette hybridité langagière comme procédant d’une volonté de produire un effet distinctif d’américanité. De notre point de vue, le traducteur exploite le vaste arsenal des anglicismes (morphologiques, sémantiques, syntaxiques, etc.) d’usage pour rendre encore plus manifeste la parenté entre le français québécois et l’anglais étasunien. À cet égard, il est intéressant d’observer que Michel Tremblay ne fait pas preuve de systématisme en ce qui concerne l’utilisation d’anglicismes. Ainsi « truster » a-t-il pour variante « avoir confiance » (VQ, 64) dans le texte. En d’autres termes, il ne s’agit pas tant pour le traducteur québécois d’évincer totalement le lexique français que d’élargir son champ d’équivalence paradigmatique (en montrant, par exemple, que « truster » peut à l’occasion se substituer à « faire con-fiance »). Pour sa part, Raymond Rouleau peut difficilement mettre à profit de semblables ressources.

27 Le recours non systématique à des anglicismes dans la traduction québécoise pourrait bien être motivé par la recherche d’une plus grande proximité phonostylistique avec l’anglais étasunien de l’œuvre originale. Nous nous proposons d’illustrer cette hypothèse dans un contexte plus général en faisant apparaître le parallélisme phonostylistique entre la traduction de Michel Tremblay et le texte original de Tennessee Williams à la lumière des quelques exemples suivants :

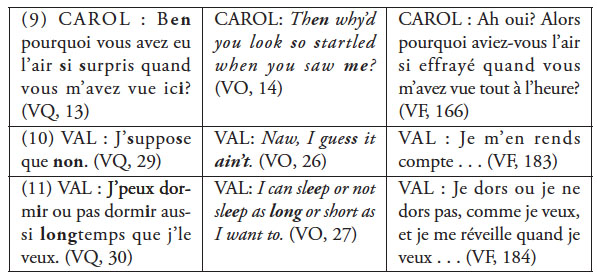

En comparant des traductions française et québécoise avec l’original, il appert que la version de Michel Tremblay opère fréquemment (mais pas systématiquement) une simplification des contraintes phonotactiques notamment en pratiquant, par exemple, l’élision du « e » dans des contextes particuliers 23 (« j’suppose », « j’peux », « j’le »). On retrouve des phénomènes similaires en anglais nord-américain 24 , touchant en particulier la contraction des formes verbales (« I’m », « I’ve », etc.), que reflète la prose oralisante de Tennessee Williams. En second lieu, on observe une correspondance plus grande entre le nombre de syllabes et de phonèmes de la version originale et de la traduction québécoise. En contraste, la traduction de Raymond Rouleau est en général plus longue. Enfin, il est possible de noter une plus grande similarité phonétique (et phonostylistique) entre la traduction québécoise et l’original, comme l’illustre la conservation des allitérations en « s » (exemple 10), des assonances en « i » (exemple 11) et des sonorités en gras dans tous les exemples ci-dessus. Les observations précédentes gagneraient à être systématisées par une étude explorant ce parallélisme phonostylistique à plus grande échelle.

28 Avant de conclure, il convient de souligner un dernier élément qui concerne plus directement l’univers musical de la pièce et sa mise en scène. La traduction française ne conserve qu’une seule des trois indications scéniques mentionnant que Val chante « Heavenly Grass ». Enveloppant la pièce de sa mélopée nostalgique, cette chanson populaire, moins connue du public nord-américain que français, possède pourtant une double fonction intertextuelle et diégétique : elle a été composée par Tennessee Williams lui-même et ajoute à l’aura roman-tique du personnage de Val. De même, Raymond Rouleau prend le parti de supprimer la référence à la mandoline (VO, 43), qui se trouve étroitement associée au souvenir du père de Lady 25 . À l’inverse, la traduction de Michel Tremblay témoigne d’une grande fidélité à l’imaginaire musical de la pièce. À cet égard, il convient de souligner que la version québécoise mise en scène par François Barbeau comptait originellement sur une bande sonore de Claude Lemelin.

4) Conclusion

29 Étroitement liée au destin du nationalisme québécois des années 1970-1980, l’œuvre de traduction de Michel Tremblay a néanmoins considérablement évolué au fil du temps. Persister à envisager cette œuvre sous la seule lumière du politique et de l’idéologie reviendrait à lui nier toute actualité, à en faire le monument d’un passé plus ou moins révolu. Pourtant, Michel Tremblay n’a jamais autant traduit et adapté que depuis ces 20 dernières années. Comment alors comprendre les conditions d’une actualité aussi débordante? Si donc la seule référence à l’idéologie n’est plus suffisante pour rendre compte de cette actualité, il importe de forger un cadre interprétatif renouvelé plus en phase avec l’évolution de la trajectoire traductive de Michel Tremblay. C’est dans cette optique que nous avons mis de l’avant les concepts d’américanité et de musicalité, qui nous semblent particulièrement appropriés pour saisir le renouvellement à la fois éthique et esthétique caractérisant la pratique traductive de Michel Tremblay. L’un des intérêts majeurs de ce que nous avons appelé la poétique de la « musicaméricanité » est qu’elle permet un regard unifié sur une œuvre polymorphe dont des pans entiers — à commencer par le corpus des traductions (et des adaptations) — demeurent largement ignorés. Plus qu’une revendication identitaire, l’américanité de Michel Tremblay constitue une véritable poétique dont nous posons qu’elle informe sa pratique traductive. Cette poétique repose certes sur l’utilisation du joual, mais pas exclusivement. Elle met notamment à profit des éléments de musicalité au sens large. C’est précisément ce que nous entendons lorsque nous affirmons que Michel Tremblay traduit (et écrit) « à l’oreille ». L’étude comparée de sa version de La descente d’Orphée et de celle Raymond Rouleau nous a permis de dégager certains traits distinctifs de cette traduction auditive. Nous avons notamment montré qu’en plus d’exploiter un fond culturel commun, sa version reposait sur une polyphonie des sociolectes mais aussi des langues; qu’elle s’ancrait fortement dans l’oralité; qu’elle exploitait le parallélisme phonostylistique avec l’anglais de Tennessee Williams et respectait l’univers musical de la pièce. Ces traits distinctifs sont loin d’être exhaustifs et mériteraient d’être analysés de façon plus systématique sur un corpus de traductions plus large. De même, il serait intéressant d’élargir la comparaison à la traduction de Patrick Couton, qui témoigne d’une plus grande fidélité à l’égard du texte du dramaturge américain et remet ainsi en question les préjugés peut-être bien désuets que Michel Tremblay entretient à l’endroit des traductions françaises.