Articles

La problématique de la langue dans la forme et le contenu de deux romans plurilingues acadiens :

Bloupe de Jean Babineau et Moncton Mantra de Gérald Leblanc

Chantal G. RichardUniversité de Moncton

1 Mikhaïl Bakhtine, dans Esthétique et théorie du roman, affirme que jusqu’au XXe siècle, le discours romanesque était con- sidéré comme « simple moyen de communication, neutre par rapport à l’art (87). » C’est-à-dire que le contenant ne servait que de support au contenu, le médium était soumis au message. Cette lecture traditionnelle du roman privilégie le récit au détriment de la forme. Je dis au détriment parce que la valorisation du récit exige que l’expression soit clairement formulée, que la phrase coule bien et n’accroche pas le lecteur si ce n’est que pour lui faire apprécier l’esthétique de la « belle » phrase.

2 Il s’est effectué un renversement de ces valeurs en littérature ainsi que dans d’autres domaines tels que les arts visuels. On s’est arrêté au contenant, au médium même. Aujourd’hui, on reconnaît que « la langue ne constitue pas une base, elle est partie prenante dans le positionnement de l’œuvre (Maingueneau 101). » En d’autres mots, la manière de dire devient aussi révélatrice que le message lui-même. Lise Gauvin, en précisant sa notion de surconscience linguistique de l’écrivain, explique : Écrire devient alors un véritable « acte de langage », car le choix de telle ou telle langue d’écriture est révélateur d’un « procès » littéraire plus important que les procédés mis en jeu. Plus que de simples modes d’intégration de l’oralité dans l’écrit, ou que la représentation plus ou moins mimétique des langages sociaux, on dévoile ainsi le statut d’une littérature, son intégration/définition des codes et enfin toute une réflexion sur la nature et le fonctionnement du littéraire (7).

3 Toutefois, le fait de s’arrêter pour creuser la langue crée presque inévitablement une pause chez le lecteur, un discours fragmenté, l’obligeant sans cesse à s’arrêter sur les mots du texte. Dans la poésie, où le signifiant a un poids plus important, cela va de soi, mais dans le roman, il peut s’ensuivre un conflit, ou du moins une certaine tension. Car il est dans la nature même du roman d’être un récit. Par récit, on entend bien sûr quelque chose de linéaire, qui a un début et une fin, qu’il soit construit de façon traditionnelle ou non.

4 Entre cette recherche du récit et de la linéarité d’un côté, et la sensibilité au processus de déchiffrage même ainsi qu’au travail sur l’écriture de l’autre, un aspect prend habituellement le dessus. Ou encore, ils peuvent agir de façon à se compléter.

5 Ce travail sur l’écriture peut se faire en une seule langue, mais qu’en est-il pour les auteurs qui ont accès à plus d’un code langagier et choisissent de les faire coexister dans leurs œuvres? Dans le cas d’une alternance de codes (c’est-à-dire un changement de langues ou de registres de langues) à l’oral, la linguiste Carol Myers-Scotton souligne que le médium (la langue en alternance) agit habituellement de façon complémentaire au contenu pour renforcer le message, mais le médium lui-même, très souvent, est le message (138). La forme et le contenu se complémentent de façon semblable en littérature (sauf s’il s’agit d’un effet de style recherché tel que l’ironie, la parodie, etc.). Dans le meilleur des cas, les possibilités d’expression et de travail sur la langue se trouvent alors multipliées. C’est souvent le cas en Acadie, où la situation linguistique est telle que la réalité quotidienne se trouve à la croisée des langues. Selon Alain Masson : Comme le fait de l’Acadie est une parole multiple : deux langues, des niveaux de langue par dizaine, ces attachements à la parole ambiante prennent nécessairement une tournure très singulière. L’écrivain acadien se trouve donc dans une position très intéressante : au lieu de construire un style, il détermine une langue. La langue de cette littérature n’est pas une langue établie (7).L’importance d’établir ou de déterminer cette langue fait qu’elle se trouve souvent au centre de l’écriture, quelquefois jusqu’à en devenir le sujet même.

6 Dans cette optique, cet article abordera deux romans plurilingues, Bloupe, de Jean Babineau, et Moncton Mantra de Gérald Leblanc. Ces deux écrivains ont choisi de faire entrer la réalité linguistique de l’Acadie dans leurs œuvres à différents degrés. Pour les deux, les langues et leurs rôles dans cette société sont au cœur même du récit. Il s’agit de deux romans qui abordent la problématique de la langue non seulement par leurs formes, mais également par leurs récits. Le but de cette étude sera donc de déceler le « message » qui est véhiculé au niveau du récit dans chacun des romans pour le comparer à la forme et cela dans une perspective pragmatique en ce qui concerne la langue.

1. Moncton Mantra de Gérald Leblanc

La recherche d’une appartenance linguistique

7 Moncton Mantra est un roman linéaire, un récit qui a un début : le narrateur comme jeune homme s’inscrivant à l’université; et une fin : l’auteur qui s’est placé dans le monde de la littérature acadienne; avec entre les deux des événements qui se déroulent chronologiquement et qui servent d’explication du parcours effectué. Dès le premier paragraphe on a la date (1971) et le lieu (Université de Moncton). Le lecteur apprend très vite que le narrateur cherche à préciser son identité, à trouver sa place dans le monde. Cette identité est inextricablement reliée à la notion de langue étant donné que le narrateur est écrivain. Bien qu’il puisse définir assez précisément sa langue (qui est une parole multiple),La langue que je parle est un mélange de français dit standard et de vieux français acadien qui me vient de mon origine villageoise, parsemé de bouts d’anglais. Le chiac, c’est tout ça aussi, mais mêlé davantage dans une symbiose assez originale (Leblanc 29).l’expression littéraire de celle-ci se fait plus difficilement :À peine ai-je entamé le mouvement d’écriture que je bute sur la problématique du français standard par opposition au français acadien. Mais je me demande aussi si cette question ne cache pas un faux-fuyant pour m’empêcher d’écrire (20).

8 En un premier temps, la langue qu’il décrit de son « origine villageoise » a un statut oral qui ne se transcrit pas spontanément à l’écrit : « Nous butons parfois sur l’épellation, nous demandant, par exemple, si "poutine" prend un ou deux "n", et nous voilà à pouffer de rire au plaisir que nous procurent les mots de notre réalité (42). » En un deux-ième temps, un certain malaise semble traverser la relation du narrateur avec sa langue. La description qu’il en fait n’est pas un « mélange de français dit standard et de vieux français acadien » et n’est pas non plus « par-semé[e] de bouts d’anglais ». En réalité la langue dont il parle n’est pas la langue qu’il utilise dans le roman qui est écrit majoritairement en français standard. Il semble évident que la « problématique du français standard par opposition au français acadien » a été réglée pour lui, mais en faveur du français standard.

9 Néanmoins, « les mots de [sa] réalité » lui procurent un certain plaisir, une certaine jouissance. Cette jouissance est étroitement reliée à l’interdit :Je pensais que l’écriture relevait du secret, que par l’intermédiaire de la fiction, il était possible de pénétrer le dessous des choses, les cachettes de l’âme, l’interdit. J’étais attiré par les membres de ma parenté qui s’adonnaient aux excès : les buveurs, les adultères, les débordants. Je constatais que je me trouvais dans un lieu privilégié pour écrire, que j’évoluais dans la serre chaude de l’imaginaire par le simple fait de passer à la table de cuisine. À vrai dire, tout ce que j’essayais de comprendre, c’était ce que je faisais ici et comment j’arriverais à en sortir car j’avais la certitude qu’il fallait aller ailleurs pour écrire (13).L’attrait vers l’ailleurs et vers l’Autre est une thématique importante dans le roman. Le narrateur se déplace sans cesse, cherchant à se trouver un lieu où il pourra écrire. Dans sa poésie antérieure, l’auteur avait déjà manifesté cet intérêt pour l’Autre : « Il est évident toutefois que pour Gérald Leblanc, l’anglais ne représente pas une menace mais une ouverture vers l’Autre et en particulier notre voisin du sud (Boudreau et Robichaud 161). » Par contre, dans ce roman, son attrait vers les États-Unis est vite déçu lorsqu’il est confronté à la philosophie du grand melting-pot qui ne tolère pas les nationalismes :Il m’écoute d’une oreille sympathique mais je sens qu’il s’impatiente quand j’aborde la question de l’anglais et du français. La moindre mention du nationalisme l’exaspère. Pour lui, c’est de la barbarie, rien de moins. Je tente de défendre la lutte contre l’inégalité qui existe entre les deux groupes linguistiques, mais rien à faire. [...] Xavier revient à la question de l’écriture et de l’Acadie. Il déclare d’emblée que les Acadiens sont une bande de schizophrènes aliénés, victimes de l’Église catholique qui les a castrés, et qu’il en sait quelque chose, car ses parents en sont (Leblanc 16).Le narrateur ne trouve pas mieux à Montréal, où on lui nie jusqu’à son existence : Je lui réponds que je suis un Acadien de Moncton. C’est comme si je l’avais giflé. — L’Acadie, ça n’existe pu. C’est du folklore. C’est fini, bonhomme. Je lui annonce la mauvaise nouvelle en l’informant que j’en sais peut-être quelque chose vu que j’arrive de là. Il le prend comme un affront personnel. C’est une conversation à sens unique. Je suis le micro dans lequel il déverse une logorrhée de clichés qui a pour point culminant : C’est le Québec le berceau de la francophonie! Tous ceux qui veulent vivre en français en Amérique du Nord n’ont pas le choix de venir icitte! Le reste, c’est fini. Ça tient pas deboute (16)!Il ira également en Europe où les gens sont plus accueillants et tolérants et il est épris d’admiration pour le vieux continent :C’est l’engouement pur et simple, et je songe un moment à ne plus rentrer en Amérique. J’en parle à mes nouveaux amis jurassiens, qui m’écoutent avec sympathie. L’un d’eux, Pierre Rottet, qui était venu chez nous l’été précédent, me signale qu’il existe aussi une passion de l’Acadie, que, chez nous, tout est à faire et que le projet auquel j’appartiens est d’autant plus courageux que nous devons l’élaborer selon notre histoire et nos besoins.Ce serait sans doute mal venu de leur dire que je me fais chier dans cette Acadie. Pas que j’en aie honte ou que je nous trouve particulièrement demeurés. Ça va plus loin que ce que je pourrais leur expliquer. Ce que j’aimerais leur dire, c’est que chez nous, il est impossible d’oublier que l’on est Acadien. La situation économique et politique, mais surtout linguistique, nous le rappelle constamment. Je n’ai pas le goût de me lamenter devant eux, quoique, à l’intérieur de moi-même, je me dis que j’aimerais ne plus penser à ça, pour un an, pour deux ans, pour toujours...(57-58).Le narrateur vit son identité comme un fardeau dont il ne peut se débarrasser, un poids presque insupportable. Il souhaite « Avoir une langue à soi comme on a une chambre à soi. [...]...où l’étranger/l’étrangeté vient se nouer au propre, au maternel ou au fantasme de langue maternelle ou à cette impossibilité d’habiter le propre (Robin 7). » Le narrateur de Moncton Mantra vit ce fantasme de langue maternelle et accepte mal le fait que sa langue, comme son pays, ne soit pas une langue facilement habitable puisqu’elle n’est pas valorisée. Il aurait préféré naître au sein d’une « grande culture », mais on ne choisit pas ses parents et il ressent l’impossibilité d’écrire dans la langue de l’Autre :Je répétais ses Fables avec plaisir pour entendre sortir de ma bouche ces phrases parfaitement ciselées qui me procuraient des frissons de bonheur. Mais je comprenais que les envolées épiques d’Hugo et les méditations romantiques de Lamartine ne reflétaient pas ce que je vivais. Je rêvais déjà d’écrire sur mon milieu avec les mots que je connaissais et les nouveaux mots que j’apprenais comme un affamé.J’éprouvais cependant de la tristesse à l’idée qui me venait par intuition, de façon inarticulée, qu’il ne me serait jamais possible d’écrire comme les maîtres français si je voulais raconter ce qui me bouillait dans les tripes (44).Il est contraint d’écrire dans une langue qui serait la sienne, non pas par affinité, mais par devoir. En Acadie, cette prise de parole prend nécessairement la forme d’une multiplicité de langues et d’identités. C’est cette multiplicité même qui, du moins en partie, angoisse le narrateur :Comment arriver à explorer ma vie d’Acadien, ma vie de fumeux de pot, ma vie de freak, ma vie de lecteur, ma vie d’amoureux, ma vie de peureux, ma vie dédoublée à l’infini (91)?Je suis évidemment en crise d’identité aiguë, cette conscience d’être Acadien qui me fait mal (18).Voyons maintenant quelle est la place de cette multiplicité mal vécue sur le plan formel du roman.

Non-intégration et limites de l’anglais

10 Dans cette section, nous tenterons de déterminer l’importance que prennent les langues à l’intérieur du roman à la fois en mesurant la fréquence des alternances de codes linguistiques et en effectuant une catégorisation lexicale des mots appartenant à un code autre que le français standard. En premier lieu, les marques transcodiques1 ont été classées en trois catégories : 1) dans le discours du narrateur, 2) dans les dialogues et le discours rapporté et 3) intertextualité ou références inter-culturelles. Tenant compte du but de cette analyse, nous nous limiterons surtout aux alternances qui ont été repérées dans le parler du narrateur même puisqu’elles nous permettent d’accéder plus directement à la prise de position de l’auteur.

11 En gros, le texte est écrit en français standard avec très peu d’interventions de l’anglais ou même du français acadien, sauf dans les dialogues et, à l’occasion, dans les tournures de phrases du narrateur. Donc déjà, la multiplicité que le narrateur avait décrit lui-même ne s’y trouve pas de façon significative. De plus, la majorité des mots anglais qui se trouvent dans le texte, même dans les dialogues, sont facilement repérables par des italiques. Il semble même y avoir une distinction entre les emprunts qui sont en caractères normaux et les véritables alternances de codes en italiques. Cela démontre déjà une certaine ambivalence, pour ne pas dire un malaise, à insérer ces marques transcodiques dans le texte. En tout cas, l’intégration de l’anglais dans le texte n’est pas favorisée par cette démarcation par rapport à la langue de base — les italiques servant de rappel au lecteur que ces mots n’appartiennent pas tout à fait au discours.

12 De plus, le dialogue des autres personnages dans le roman comprend beaucoup plus de marques transcodiques, autant en anglais qu’en français acadien ou encore en chiac. C’est donc la réalité de ce lieu qu’habite le narrateur. De même pour les références intertextuelles ou interculturelles (noms de chansons, de musiciens, d’écrivains, etc.) qui sont majori-tairement américaines. Le fait de maintenir un discours narratif nettoyé par rapport aux autres personnages est en soi une prise de position.

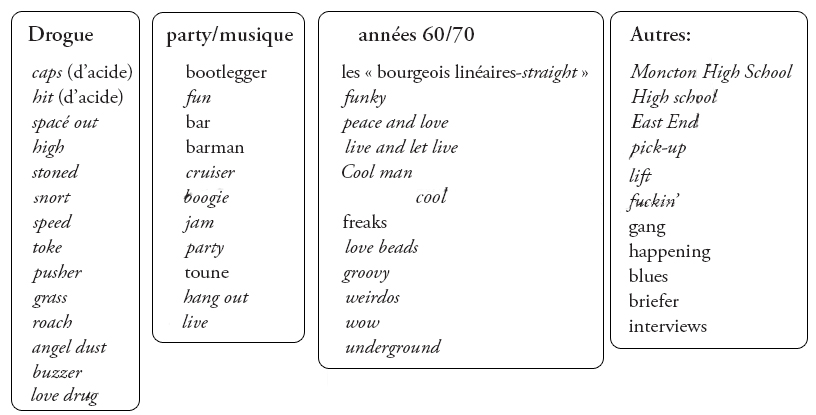

13 L’intégration ne se fait pas non plus au niveau de l’adaptation morphologique ou phonétique des marques transcodiques, sauf pour quelques exceptions: « toune », « spacé out », « buzzer », « cruiser » et « briefer ». La plupart des alternances sont d’un seul mot, ou d’une expression très courte et il n’y a aucune alternance interphrastique (une pleine phrase dans une langue suivie d’une pleine phrase dans une autre langue). Finalement, les marques transcodiques apparaissent dans des contextes très précis ce qui est immédiatement apparent en établissant la catégorisation qui suit2 :

Display large image of Figure 1

14 Les marques transcodiques relevées ci-haut sont des alternances essentiellement limitées au niveau lexical. Ces expressions font partie de l’underground, de l’univers "sex, drugs and rock’n’roll" de Gérald Leblanc. Cet underground est ambigu, à la fois force d’attraction et de répulsion pour le narrateur. D’un côté c’est l’interdit, l’attrait de l’Autre, mais c’est aussi le danger, la menace. Dans le roman, on bad trip en anglais (63-66). Il s’effectue finalement un certain rejet de cette idéologie des années soixante et soixante-dix : Cet incident me fait réfléchir sur le milieu ambiant du peace and love, qui commence à me puer au nez. Tous ces gens croient que le live and let live signifie que n’importe qui peut rentrer chez toi n’importe quand, manger ce qu’il y a dans le frigo, coucher dans ton lit sans te le demander après avoir bu ta bière et fumer tes joints en balbutiant des monosyllabes. Cool man. De la marde, que je me dis (76).Dans l’évolution du narrateur, ce rejet semble être accompagné du rejet de l’anglais et une tentative d’habiter la ville de Moncton en français :J’ai l’impression que ma langue n’appartient pas à ce décor, tout en sachant qu’elle habite cette ville depuis toujours, subtile et séditieuse. Je remarque, après avoir décidé de ne plus parler anglais nulle part, que je l’entends moins. Ou plutôt le français passe au premier plan, entouré d’un bruit autre, comme celui d’une radio qui joue dans une pièce à côté. Ainsi je circule dans ma langue en explorant ma ville (45).Nous sommes minoritaires, certes, mais j’aime la friction que cela occasionne parfois. Nous avons rarement la chance d’être complaisants, même avec nos acquis (126).Les relations entre les langues tout comme les cultures de Moncton prennent donc la forme d’une lutte ou d’un refus d’assimilation. Les personnages anglophones du roman n’arrivent pas à entretenir des relations stables avec le narrateur et la communication ne se fait pas. Le narrateur ne réussit pas plus à intégrer tous les aspects de son identité bilingue et biculturelle au niveau de la forme qu’il l’avait fait au niveau du contenu.

2. Bloupe de Jean Babineau

Intégration formelle d’une pluralité de langues

15 Le rejet contradictoire de l’anglais de la part de Leblanc est nettement contrasté par l’écriture de Babineau, pour qui les combinaisons de langues sont tout à fait autre chose. Vu leur quantité, il nous est impossible pour le moment de faire un relevé exhaustif des marques transcodiques dans Bloupe. En quatorze pages, nous avons relevé à peu près le même nombre de marques transcodiques intraphrastiques du couple français/anglais qui avaient été tirées du roman de Leblanc en son entier. Trois segments variant de deux à six pages chacun ont été examinés pour obtenir un échantillonnage assez représentatif3.

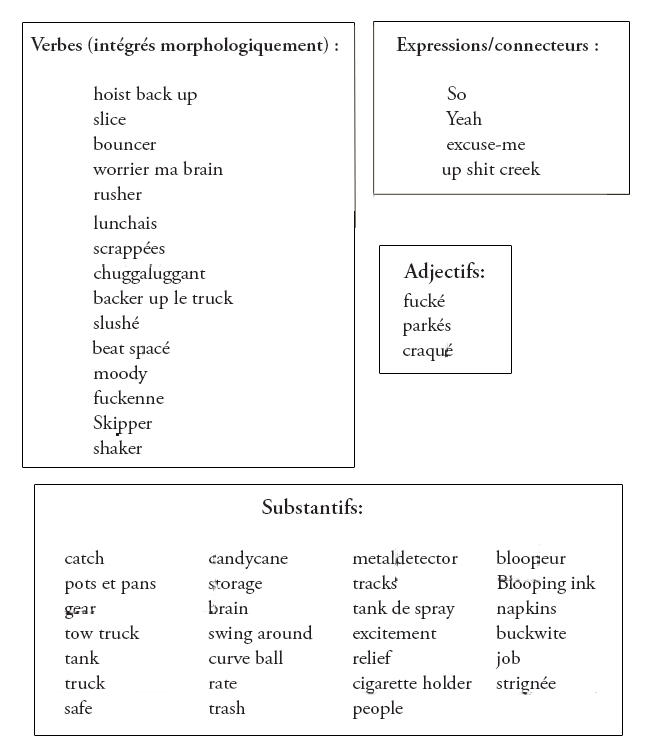

16 Premièrement, les marques transcodiques sont insérées dans le texte sans aucun avertissement de façon à ce que le lecteur habitué à la langue régionale peut lire une phrase qui contient une marque transcodique sans la remarquer de prime abord. L’auteur lui-même nous révèle avoir pris la décision de maintenir le même caractère tout le long du roman (sauf dans le cas de citations) afin de placer les multiples langues et registres sur le même plan. La fréquence des alternances est également très élevée. Elles varient en longueur d’un seul mot à un plein paragraphe et de l’anglais au français acadien en passant par le chiac. On ne peut les rapporter à un lexique en particulier, c’est pourquoi elles ont plutôt été classées selon leur fonction grammaticale, faute de toute autre catégorisation possible :

Display large image of Figure 2

17 Il y a une grande quantité de verbes qui sont, pour la plupart, intégrés morphologiquement. Par exemple, « worrier » et « lunchais » sont des verbes anglais conjugués à l’aide de terminaisons françaises. Les adjectifs sont presque tous intégrés morphologiquement (« fucké ») ou phonétiquement (« fuckenne ») ainsi que quelques-uns des substantifs (qui sont, bien sûr, plus difficile à intégrer), un des plus intéressants étant « buckwite » pour "buckwheat". Par le haut degré d’intégration, l’auteur semble s’approprier l’anglais pour l’insérer dans sa langue. Bien entendu, toutes les alternances en anglais ne sont pas intégrées, particulièrement les plus longues, tout comme certains passages sont entièrement en français standard. La multiplicité est la règle ici, et aucune langue ou registre de langue qui fait partie de la réalité quotidienne de l’auteur n’est exclu. Toutes les variétés sont parlées par le narrateur, mais aucune exclusivement. Sa langue est plurilingue. Selon Sherry Simon : « Le choix de la langue ou du registre linguistique véhicule en lui-même un poids sémantique considérable. De ce fait même, la présence d’une diversité de codes linguistiques crée perturbation, fragmentation, ironie (171). »

Fragmentation du récit : multiplicité enrichissante ou éclatement psychique néfaste?

18 L’écriture qui résulte de ce plurilinguisme poussé est en effet fragmen tée, un découpage suivi d’un collage d’éléments qui semblent parfois disparates. Le récit, s’il y en a un, est difficile à saisir et la chronologie est constamment minée par l’auteur même : Ce soir, j’suis trop terre à terre comme une patate. Comparé à hier soir. Et reculer de dix minutes S.V.P (Babineau 139). Deux jours avant la fête à Ara. Dix minutes trop tôt. Tilleul debout si tôt. Il a été à la toilette. Dive aussi. Ara est si collante. Presque deux mois après (184).Cette surabondance d’indicateurs temporels sont significatifs au niveau du récit puisqu’ils éliminent, ou presque, la possibilité de lire le roman de façon traditionnelle. Le temps, par sa nature même, ne tolère habituellement pas l’usage subjectif qu’en fait l’auteur. L’abolition du temps par la confusion est aussi l’abolition du passé et de l’avenir de sorte que Pascal Poirier et Évangeline se confondent avec la modernité, mais surtout à l’imaginaire et aux rêves.

19 Comme on pourrait s’y attendre, l’identité qui s’en découle est plurielle, se multipliant à l’infini. Toutefois, cette situation est loin d’être aussi bien assimilée au niveau du contenu du roman qu’elle l’est au niveau de sa forme. L’identité multiple est problématique pour l’auteur et mène à une sorte d’éclatement : Broken mirror, symbol of Acadian art (62).C’é pas facile lorsqu’i faut qu’tu essayes d’t’façonner un visage avec des hosties carrés et/ou des mots comme des ballounes qui bostent. Anyways (127).Dans cette dernière citation, le narrateur doit se créer une identité à partir d’« hosties carrées » qui peuvent représenter à la fois la puissance ecclésiastique et langagière du Québec ainsi que la présence des anglophones connus dans le milieu comme « têtes carrées ». L’éclatement, ou le « bostage », se voit autant au niveau du contenu que de la forme — le narrateur se répète souvent, hésite, bégaye et brise de cette façon la consistance de la langue : Faire l’a-l’a-l’a-l’a-l’a-l’amour. Passé simple plus-que-parfait. Passé-complet. Avec P.P. La lettre que j’ai écrite. Écrit. La lettre écrite (88).Cette forme est idéale (laquelle?) pour exprimer les idées ou la foi à propos d’un certain sujet (pauvre et sans détail) et à l’intérieur d’un espace bien limité. (Comme à l’intérieur de la boîte?) Alors dans un cercle protecteur dans ce genre de carré rectangulaire qui se veut limitant, il faut faire absolument le mieux qu’on peut. Puisse (134). L’hésitation devant le temps du verbe à utiliser reflète sans doute l’insécurité linguistique de bien des Acadiens. Toutefois, en l’écrivant l’auteur a choisi de s’auto-corriger tout en laissant la rature. L’écriture se retourne alors sur elle-même, pose un regard sur sa forme, sur ses limites :Faire crier, faire bégayer, balbutier, murmurer la langue en elle-même. [...] Le bégaiement créateur est ce qui fait pousser la langue par le milieu, comme de l’herbe, ce qui fait de la langue un rhizome au lieu d’un arbre, ce qui met la langue en perpétuel déséquilibre......une limite du langage qui tend toute la langue, une ligne de variation ou de modulation tendue qui porte la langue à cette limite. Et de même que la nouvelle langue n’est pas extérieure à la langue, la limite asyntaxique n’est pas extérieure au langage: elle est le dehors du langage, non pas au-dehors. [...] Lorsque la langue est si tendue qu’elle se met à bégayer ou à murmurer, balbutier, tout le langage atteint à la limite qui est ainsi tendue, le langage subit une pression qui le rend au silence (Deleuze 33).La multiplicité et la fragmentation peuvent effectivement amener au silence, au non-sens :En pensant à la littérature, on peut facilement perdre la tête (Babineau 43).Ma cervelle est une cage de mots (39).Parfois la folie a ses raisons que la brain ne connaît pas (17).

20 Si le narrateur réussit l’intégration des langues sur le plan formel, le multiculturalisme lui cause néanmoins une certaine angoisse. Bien que les mots en anglais sont facilement intégrés et appropriés dans la langue de l’auteur, ce n’est pas le cas pour les Anglais. Les groupes linguistiques se côtoient mais sans réussir à franchir les murs qui les séparent : Mais ce dont je suis certain, c’est qu’il y a inévitablement au moins deux murs de briques assez longs, assez hauts, et oui, sans fenêtres, qui se rejoignent ou s’affrontent possiblement à un ou des moments donnés. Volontairement? C’est une brique question (172).Les affronts prennent surtout forme de confrontation de langues, un manque de communication que ni l’un, ni l’autre groupe semble être capable de combler :Certains émetteurs français font blooper certains récepteurs anglais. C’est la radiation des antennes qui cause ça. C’est quelque chose qui est placé de la mauvaise manière voire direction. Ça arrive seulement dans certaines circonstances. Au lieu d’un prix, d’une tape sur l’épaule, on reçoit un pied en plein visage. Pour un peuple dispersé, la vie est un blooper (101).L’auteur met ici en évidence l’aspect accidentel de la présence du peuple acadien qui aurait dû disparaître. Les contacts de langue n’ont été voulus ni par l’un ni par l’autre groupe linguistique. Deux moments clés du roman illustrent les difficultés particulières amenées par cette situation : 1) l’assimilation ratée de Dive, fille de Bloupe, à l’école anglaise, et 2) le baptême de la famille Bloop-Bloupe qui retrouve son identité acadienne avec, entre autres, Pascal Poirier comme maître de cérémonie. Ce dernier épisode semble suggérer un retour en arrière de la famille Bloupe vers leurs ancêtres, vers le passé que le narrateur avait pourtant dénoncé comme « L’exaltation des chimères constipées... (133) ».

21 Devons-nous conclure que le narrateur n’a pas réussi à réaliser au niveau du contenu ce qu’il a si pleinement exploité sur le plan formel? En tout cas, les deux romans nous laissent un peu désemparée. Moncton Mantra pour sa part est paradoxal à la fois au niveau de la forme et du contenu, mais prêche certainement une tolérance pour l’Autre, ce qui, toutefois, ne se manifeste jamais dans le roman, même parmi les siens. Encore moins trouvons-nous évidence d’une ouverture ou une multiplicité au niveau de la forme; c’est une tentative mal réussie d’inclure quelques mots anglais et encore moins de mots acadiens. Bloupe fait le contraire; il réussit à construire un discours plurilingue mais élabore parallèlement un récit ponctué de conflits entre les groupes linguistiques. La solution du baptême ne règle pas son malaise, sa difficulté de vivre dans sa langue :Pour faire sa vie. Faut-il

toujours la faire en anglais?

Un baptême batêche

n’arrange pas tout (177).

22 En effet, la dernière phrase du roman, « So far, so less. », étrange tournure de l’expression anglaise: « so far, so good », indique l’absence de progrès, même la régression. Est-ce en partie un manque de maîtrise linguistique de la part du narrateur qui entraîne ce sentiment d’échec? Comment distingue-t-on la multiplicité enrichissante de l’éclatement psychique néfaste? Selon Sherry Simon : « L’hétérogène linguistique est source d’exaltation comme elle est symptôme de défaillance et de pauvreté culturelle (111). » En d’autres mots, il peut arriver que « [c]omme certaines villes frontières, ces zones n’expriment pas le meilleur des deux mondes mais bien leurs aspects les plus dégradés. [...] Son langage [de l’auteur] dit les difficultés de l’expression de soi, dans le contexte de la non-maîtrise culturelle (111). » C’est ce que semble dire, en ses propres mots, l’auteur dans cet extrait qu’il vaut la peine de rappeler ici : « C’é pas facile lorsqu’i faut qu’tu essayes d’t’façonner un visage avec des hosties carrés et/ou des mots comme des ballounes qui bostent. Anyways (127). » Malgré l’élaboration d’un code mixte qui lui est propre, Babineau ne peut échapper au problème de l’entre-deux, se trouvant toujours sur la frontière, mais sans jamais effectuer la reterritorialisation par la langue.

Synthèse

23 Gérald Leblanc et Jean Babineau ont tous deux fait face au « [d]ouble piège de l’enracinement et de l’éclatement (Robin 8). » Leblanc a finit par se tourner vers l’enracinement dans le fantasme impossible de la langue maternelle alors que Babineau a cherché une interlangue telle que le propose Régine Robin dans Le Deuil de l’origine : Où trouver une place, un espace de langue, un intervalle, une langue entre? La langue n’est pas tout, nous le savons. Respirer entre les langues, soit en jouant de l’une contre l’autre, rêver à l’une, tricher l’autre fantasmer sur l’une, écrire dans l’autre, soit en la cassant, soit en la contournant, en se l’inventant (8).Bien que ce jeu entre les langues ait ses risques, il s’y trouve une volonté de se découper un fragment de territoire, se créer une interlangue. En explorant cette interlangue, l’auteur multiplie les possibilités d’expression en créant des effets de style. La parodie de la langue officielle, par exemple, se fait en anglais :"What is an Acadian? Ha! Ha! [...] Well! They call themselves so because they were deported. Trust me, I’m a historian. Think of it! Giving themselves a name because they were taken away from where they had no business of being in the first place. Hum? The nerve! But it is true, there once was a territory called Acadye (Like in the verb dying) (to die) (etc.) but this is so vague. To study and research this carefully will only lead yeou to konklude that it is a gross historical misunderstanding. Anyways, Longfellow, a bit too long a fellow he was, in fact, he was more Low than Long, is basically the one responsible for whatever they are or aren‘t. Don’t get me wrong, I’m not a racist. Some of my best friends are French (172)."Les possibilités de signification sont donc augmentées pour Jean Babineau par le fait d’utiliser plus d’une langue ou registre de langue. À l’autre extrême se trouve Gérald Leblanc, pour qui la langue de base est le français standard et les autres langues restent superficielles, inexplorées. Si la manière de dire est aussi révélatrice que le message lui-même, il est évident que malgré la volonté de Leblanc de s’exprimer en « un mélange de français dit standard et de vieux français acadien qui me vient de mon origine villageoise, parsemé de bouts d’anglais (29) », il finit par bifurquer vers le français standard.

24 Cette préférence peut s’expliquer en partie par une plus grande facilité à manier le français standard que l’étendue de registres que l’on retrouve dans Bloupe, par exemple. Mais cette tendance reflète également une conceptualisation plus traditionnelle du roman qui se positionne comme récit chez Leblanc. Par contre, on retrouve chez Babineau un travail intentionnel sur l’écriture, sur la langue qui, en quelque sorte, détourne toute possibilité de récit. Le premier favorise donc le contenu au détriment de la forme et le deuxième, la forme au détriment du contenu. On a d’un côté la recherche d’une esthétique moderne, originale, et de l’autre, le poids lourd de la responsabilité de la préservation de la langue et de la culture française. En ce milieu minoritaire, l’artiste comme créateur est confronté au rôle d’écrivain engagé dans une société qui vit péniblement sa minorité. L’impossibilité d’écrire un roman en Acadie qui exprime sa réalité linguistique sans la vivre comme malaise peut donc être rajoutée aux autres impossibilités d’écriture que tout écrivain doit affronter :Impossible pour l’écrivain de se situer tout à fait dans sa ou ses langues, de faire corps avec sa langue natale ou maternelle, d’habiter complètement son nom propre ou sa propre identité, impossible de coïncider avec soi-même ou avec un quelconque fantasme d’unité du sujet, impossible peut-être même d’occuper une place de sujet autrement que dans l’écriture (mais quel est le sujet de l’écriture?); obligation par ricochet d’être en retrait de soi-même, dans ces chemins de traverse où l’on se perd (Robin 9).

25 La tension née de ces impossibilités est, néanmoins, ce qui continue à pousser les écrivains à pratiquer leur métier. Ni Bloupe, ni Moncton Mantra n’a réussi à résoudre la problématique de la langue et l’identité plurielles. Mais la recherche d’un mariage heureux entre les cultures, entre la langue et la littérature, entre la forme et le contenu, entre l’esthétique et la politique n’est-elle pas propice à l’innovation et la créativité? En somme, la quête est toujours plus intéressante que son aboutissement.

Bibliographie

a. romans

Babineau, Jean. Bloupe. Moncton, Perce-Neige, 1993.

Leblanc, Gérald. Moncton Mantra. Moncton, Perce-Neige, 1997.

b. langue et littérature

Bakhtine, Mikhaïl. Esthétique et théorie du roman. Trad. Daria Olivier, Gallimard, 1978.

Boudreau, Raoul. « Les poètes acadiens et leurs langues ». inédit, 1997.

_____. et Anne-Marie Robichaud. « Frontières de langues dans une littérature marginale ». Études Canadiennes/Canadian Studies, n°39, 1995, p. 153-163.

Deleuze, Gilles. Critique et Clinique. Paris, Éditions de Minuit, 1993.

Gauvin, Lise. L’Écrivain francophone à la croisée des langues. Paris, Éditions Karthala, 1997.

Maingueneau, Dominique. Le contexte de l’œuvre littéraire. Paris, Dunod, 1993.

Masson, Alain. « Une idée de la littérature acadienne ». Revue de l’Université de Moncton, n° 1, vol. 30, automne 1997.

Robin, Régine. Le Deuil de l’origine; une langue en trop, la langue en moins. Presses universitaires de Vincennes, 1993.

Simon, Sherry. Le trafic des langues. Montréal, Boréal, 1994.

c. linguistique

Myers-Scotton. Social motivations for code-switching: Evidence from Africa, Oxford, Claren-don, 1993.

d. autre

Entretien avec Jean Babineau à Moncton, le 11 décembre 1997.

Notes