Articles

L’inversion mythique dans La Belle Bête de Marie-Claire Blais1

Victor-Laurent TremblayWilfrid Laurier University

1 AU QUÉBEC, 1959 est une année charnière qui relie par ses ambi- guïtés deux périodes socio-historiques : celle de l’après-guerre qui, pendant plus d’une décennie, a tenté de s’émanciper des deux forces concomitantes du duplessisme et de l’ultramontanisme sans y parvenir, et une époque pleine d’effervescence, de révoltes, de changements et de promesses à laquelle on a donné le nom de Révolution tranquille. Si la mort de Duplessis indique, cette année-là, la fin d’une ère marquée par la tradition, certaines manifestations socio-culturelles, comme l’apparition des premières boîtes à chansons, la publication des premières lettres du frère Untel dans Le Devoir, ou encore la fondation de revues importantes telles Liberté et Situations, présagent une décennie qui revendiquera entre autres liberté, égalité et justice tant sur le plan individuel que collectif. Dans le pay-sage littéraire de l’année 1959, deux oeuvres sont annonciatrices de cette mutation : Bousille et les justes de Gratien Gélinas et La Belle Bête de Marie-Claire Blais. Les deux auront d’ailleurs beaucoup de succès à cause du scandale qu’elles provoqueront. Cependant, si la pièce de théâtre de Gélinas, qui ridiculisait plusieurs tabous de la société québécoise, fut assez bien reçue par les commentateurs, à part la vulgarité du comique et le mélodramatique de la fin que certains lui reprochaient (Saint-Jacques 140), il n’en fut pas ainsi pour le roman de Blais. Devant ce premier livre, deux camps s’opposèrent selon leur attachement au passé ou leur ouverture sur l’avenir. Ainsi Vincent Nadeau souligne qu’alors « Deux idéologies principales se font jour dans la critique québécoise, l’une paternaliste, cléricale, conservatrice et répressive, l’autre laïque, libérale et réformiste » (119).

Le roman et la critique :

2 Que l’on louange La Belle Bête à cause de sa « sûreté d’expression [et s]a fidélité à un rêve intérieur étrangement cruel et tendre » (Marcotte, « Une romancière »71), ou qu’on le dénonce parce que de tels ouvrages « intéressent davantage la psychiatrie que la littérature » (Leclerc 203), de part et d’autre on s’accorde à dire que ce roman tient du fantastique et, comme le souligne entre autres Marcotte, que « le monde social, le monde des relations quotidiennes, échappe à peu près entièrement » à son auteure (« Vie » 11). Blais, elle-même, remarquera plus tard que ce livre comme les deux autres qui suivent, appartiennent à un type « sacré » sans rapport avec elle-même et le réel, au contraire des suivants qui, plus objectifs, remettent en question la société (Basile 11). Bientôt, cependant, certains critiques trouveront, au-delà du surréalisme gothique et de l’atmosphère allégorique et métaphysique de l’oeuvre, quelques rapports avec le Québec de cette époque. À la suite de la polémique que cette question soulè-vera, Marcotte conviendra que les personnages « offrent une image singulièrement aiguë, poussée au noir, du drame de notre collectivité [...] Ces amours impossibles, ces femmes dominatrices et dévastatrices, cette hantise de la mort, nous les reconnaissons aisément : nous en entendons parler depuis Laure Conan » (« Troisième » 8). D’autres, dont Goldman, verront dans ce texte la transposition de la vision des jeunes intellectuels révoltés, mais impuissants, dans une société essentiellement agricole contrôlée par un catholicisme conservateur qui prônait le mépris de la ville et de tout ce qu’elle représentait, le progrès et la modernisation. Signalons enfin que, surtout dans les deux dernières décennies, quelques études se sont attardées à « une lecture du point de vue des femmes » (Slama 212), s’interrogeant sur des problématiques telles le culte de la beauté (Waelti-Walters), les relations mère-fille et l’oppression féminine par le patriarcat (Slama).

3 Quoique la plupart des critiques mentionnent le rôle important que jouent contes, légendes et mythes dans La Belle Bête, donnant à l’oeuvre son atmosphère fantastique et grotesque, son ton poétique et son allure débridée, peu se sont penchés à analyser vraiment cette appropriation de référents littéraires multiples, cette interférence dialogique entre le roman et ses emprunts culturels évidents. Certains ont toutefois soulignés les rapports existant entre le roman de Blais et les conte de fées Cendrillon (Waelti-Walters) et Blanche-Neige (Slama), ou encore les mythes de Narcisse (LePage, Urbas) et d’Oedipe (Green, Laurent, Slama). Curieusement, bien que le titre même du roman La Belle Bête suggère le toujours si populaire conte éponyme La Belle et la Bête, nous n’avons retrouvé que deux articles examinant brièvement les liens entre les deux (Godard, Slama)2. Pourtant, selon nous, cette usurpation déformée du titre du conte, loin d’être négligeable, est un indice capital pour une meilleure compréhension de l’oeuvre. La Belle Bête est en effet imprégné par ce récit féerique. Non seulement l’auteure plus ou moins consciemment s’est reconnue dans les problématiques psychiques que celui-ci soulève, mais plus important, en reconstituant les éléments du conte selon son propre désir, elle a contaminé, perverti, subverti les thématiques socio-culturelles tradition-nelles et les structures mytho-anthropologiques qui sont à la base même du conte de fées.

4 Pour mieux comprendre les enjeux ethno-culturels derrière cette réécriture, il importe de résumer La Belle Bête, tout en se remémorant à l’arrière-plan et de façon parallèle le conte éponyme. Ce dernier, rappelons-le, est l’histoire d’un veuf ruiné qui, possédant trois filles à marier, se voit contraint de donner sa préférée, Belle dont sont jalouses ses soeurs, à une bête humanoïde qui se métamorphose à la fin, grâce à l’amour de la jeune fille, en beau prince qu’elle épousera. Blais, elle, met en scène le trio familial étouffant d’une veuve, Louise, propriétaire de riches fermes, « qui n’avait jamais su faire le juste partage entre ses [deux] enfants » (133). Alors qu’elle adore son fils adolescent Patrice, à un point tel qu’elle refuse d’admettre qu’il soit idiot — d’où le titre du roman —, elle n’a que mépris pour sa fille aînée Isabelle-Marie, une laideronne maladivement jalouse. Deux étrangers viennent bientôt compliquer ces rapports excessifs d’attachement et de ressentiment. Lanz, un dandy paresseux que Louise a rencontré à la ville, provoque une jalousie meurtrière chez Patrice qui le tuera avec son cheval en furie. Quant à Michael, un jeune aveugle d’une ferme voisine, il s’éprend d’Isabelle-Marie, qui lui a fait croire qu’elle était belle, et l’épouse. Ce mariage, comme le premier, se terminera dans le désastre lorsque Michael, recouvrant la vue, bat sa femme à cause de sa supercherie, et que celle-ci retourne vivre chez sa mère avec la fillette, aussi laide qu’elle, née de cette union. À nouveau rassemblé, le trio familial du début reprend sa dialectique de préférence et de rancoeur, jusqu’au jour où Isabelle-Marie détruit la beauté de Patrice en lui plongeant la tête dans un bassin d’eau bouillante préparée pour désinfecter la plaie cancéreuse qui dévore depuis quelques temps le visage de Louise. Cette vengeance aura des conséquences tragiques chez les trois protagonistes. Patrice, devenu laid, se verra enfermé par sa mère dans un asile de fou, où il se liera d’amitié avec Faust, un vieux comédien génial mais détraqué qui malheureusement mourra. Louise, qui a appris la vérité à propos de l’accident de Patrice grâce à sa petite fille Anne, expulse Isabelle-Marie et son enfant. Celle-là pour se venger met le feu à la ferme, provoquant la mort de sa mère, avant de se jeter sous un train. Quant à Patrice, après s’être évadé de l’hospice et ne retrouvant que cendres à la place de la demeure maternelle, il se noie dans le lac à la recherche de sa beauté d’autrefois.

5 À cause de la répétition de certains motifs, on aura vite repéré que le roman de Blais et le conte de fées ont non seulement des concordances évidentes, mais partagent aussi certaines problématiques psycho-affectives. Dans les deux récits, il s’agit bien d’une histoire de beauté et de laideur, de rivalité fraternelle et, bien sûr, de mariage. Mais, plutôt que de s’arrêter ici aux raisons personnelles qui ont amené Marie-Claire Blais à s’intéresser à ce conte de fées, à s’identifier en quelques sortes aux conjonctures émotives et familiales soulevées par celui-ci3, c’est le travail de subversion du texte que nous examinerons. Au-delà de la problématique psychique, l’écrivaine, en effet, s’approprie La Belle et la Bête non simplement pour enrichir thématiquement ou poétiquement son roman, mais bien pour questionner le message socio-culturel inhérent au conte. Ce faisant, elle réussit à renverser les structures narratives du récit féerique et ainsi à miner le sens initial du mythe dont le conte dépend. Pour pouvoir analyser cette altération formelle que le roman fait subir au conte comme au mythe, il est essentiel d’abord de rappeler les enjeux sémantiques et culturels de l’un et de l’autre.

Anthropologie du conte et du mythe :

6 Devant le conte de fées, deux attitudes critiques existent. D’une part, les psychologues qui s’y sont intéressés les considèrent comme des représentations d’un processus inconscient de croissance et de maturation destinées aux enfants. Ainsi, pour Bettelheim, le plus notoire d’entre eux,La Belle et la Bête, mieux que tout autre conte de fées bien connu, exprime avec évidence que l’attachement oedipien de l’enfant est naturel, désirable, et qu’il a les conséquences les plus positives si, durant le processus de maturation, il est transféré et transformé en se détachant du père (ou de la mère) pour se fixer sur le partenaire sexuel. (497)D’autre part, Bettelheim lui-même reconnaît que le conte de fées, dans la plupart des cultures, se départage difficilement du conte folklorique et du mythe (49). D’après lui, alors que les mythes circonscrivent les exigences du surmoi en relation avec une communauté sacralisée, « les contes de fées [plus individualistes] dépeignent une intégration du moi qui permet une satisfaction convenable des désirs du ça » (77). Pour les ethnologues, comme pour les folkloristes et les historiens de religion, le conte de fées garde, en effet, les traces d’un ancien système de croyance réglementant les comportements vis-à-vis du monde (Lüthi 83). Sans doute est-il difficile de trouver des rapports entre ceux-ci et le mythe, depuis qu’on a commencé à les purger, à partir de la deuxième moitié du 17ème siècle, de tout leur contenu « dérangeant » pour les adapter à un public d’enfants. Les caractéristiques qu’en donne Lüthi nous permettent tout de même de les y rattacher : ils sont anonymes (63), adorent la répétition (47, 53), ont une prédilection pour les prohibitions (77), comportent une bataille contre les forces du mal (81, 122) et leurs scénarios procèdent d’un rituel initiatique (59-61, voir aussi Bettelheim 68). Rappelons de plus qu’avant d’être édulcorés, ils s’adressaient aux adultes qui se les transmettaient oralement, et leurs protagonistes, plutôt que d’être à majorité féminins, comme chez Perreault et Grimm, étaient à part égale masculins et féminins (Lüthi 135-36).

7 Il semble exister, malgré tout, deux différences importantes entre le conte de fées et le mythe. Alors que ce dernier se veut unique et sacré, le conte, lui, est multiple dans ses variantes et il n’a plus aucun caractère religieux, le surnaturel s’étant transformé en magie en laquelle personne ne croit plus. En fait, depuis Vladimir Propp, même la problématique de la multiplicité du récit féerique s’est dissipée, puisque ce théoricien a démontré que le conte folklorique, son ancêtre, ne présentait qu’une seule et unique dialectique structurale où se retrouvent systématisés les caractéristiques ci-devant mentionnées (130). Signalons que cette syntaxe narrative est comparable aux « mythèmes », terme que Gilbert Durand donne aux plus petites unités de discours mythiquement significatives (310). Les travaux de ce dernier, comme ceux de Greimas, Brémond et René Girard permettent en plus d’élaborer un schéma structurel qui, fixe dans le mythe, se transforme lentement au gré de nombreux jeux dialogiques dont ceux entre le champ littéraire et l’histoire ne sont pas les moindres (Tremblay, Au commencement 28-39). Le but de la présente étude est d’ailleurs d’analyser la transformation que le roman de Marie-Claire Blais a fait subir à la structure primordiale du mythe qui, même camouflée, se retrouve encore dans le conte La Belle et La Bête. Quant au sacré qui semble s’être évanoui du conte, puisqu’on n’a plus foi en lui, il n’en reste que la fonction initiatique que tout chercheur lui reconnaît, ce passage de l’enfance à la vie adulte.

8 On aura compris que le mythe dont il est question ici ne rejoint qu’indirectement la conception mythique telle qu’employée par la mythocritique qui consiste à étudier un texte littéraire en fonction d’un mythe originel quelconque, le plus souvent gréco-romain ou judéo-chrétien, comme on l’a fait, par exemple, pour La Belle Bête en relation avec Narcisse ou Oedipe. Le mythe collectif primordial qui nous concerne, objet d’étude de la mythanalyse, est, selon Durand, le discours ultime où se constitue la tension antagoniste fondamentale à tout discours, à tout développement de sens (Figures 28). Cette dialectique conflictuelle, cette violence « caché[e] depuis la fondation du monde », que reconnaissent tous ceux s’intéressant au mythe, s’explique idéalement par la théorie de René Girard. Le mécanisme girardien du désir mimétique et celui de la victime émissaire permettent non seulement d’interpréter la dynamique du mythe et de tous les autres hypertextes qui en dérivent, suivant le processus lévi-straussien de la dégradation mythique en sérialité, mais ces deux mécanismes aident à mieux comprendre tant le rôle des institutions culturelles et sociales qui se sont nourries de ces textes, que les auteurs qui s’en sont inspirés (Tremblay, Au commencement 17-26).

9 Mais pour pouvoir reconnaître les substitutions et inversions que Marie-Claire Blais a fait subir à la structure primordiale du mythe à laquelle se rattache encore La Belle et la Bête, commençons par le définir. Il s’agit d’un récit d’origine (d’abord oral, puis écrit) qui décrit métaphoriquement le passage du désordre, provoqué par la violence mimétique, à l’ordre culturel qui dérive du mécanisme victimaire. Affrontement donc entre deux bornes réversibles : Nature versus Culture, d’où découle le dualisme moral entre Mal et Bien. D’un côté, l’appropriation sans frein soumise aux besoins instinctuels/naturels, reliée à l’animalité et au régime symbolique nocturne du monstrueux à détruire; de l’autre côté, l’ordre culturel soumis à la rationalité et à la collectivité, établi par un héros salvateur à imiter qui est relié au régime symbolique diurne. La transition de l’un à l’autre se fait à partir du sacrifice d’une victime personnifiant la violence indifférenciatrice (le mal, le monstrueux) et par l’établissement de la Loi qui statue les différences afin d’abolir tout conflit. Le rite sacrificiel religieux répète par la suite le meurtre collectif primordial afin de reproduire son effet pacificateur et civilisateur. Le conte de fées avec sa fameuse formule « Il était une fois » rejoint cette répétition rituelle : l’intention est, en effet, de suggérer que ce qui est arrivé une fois sera réitéré encore et encore (Lüthi 47). Dans le récit féerique, le dualisme moral entre le Bien et le Mal, matérialisé par des personnages sans ambiguïtés, est aussi bien apparent. D’après Bettelheim, l’enfant, par imagination et identification, s’imagine qu’il partage les souffrances du héros et triomphe avec lui au moment où la vertu et l’intelligence, reliées au bien-être social, l’emportent sur le mal, associé à l’égocentrisme et à la satisfaction des instincts (25). Il importe maintenant de confronter La Belle et la Bête à la syntaxe narrative du mythe, afin de découvrir comment ce récit conserve les traces des mécanismes mimétique et victimaire qui le structurent. Par la suite seulement, pourra-t-on se rendre compte de la métamorphose structurale de La Belle Bête.

10 Pour passer d’une interprétation psychologique de La Belle et la Bête, telle que résumée antérieurement par Bettelheim, à une interprétation ethnocentrique, il faut se rappeler que, alors que la première se lit et s’explique en relation avec un enfant, destinée donc à un seul individu, la seconde interprétation, reliée au mythe, se déchiffre et s’élucide en fonction de toute la communauté. Il faut donc se demander ce que ce conte pouvait dire à la collectivité, quel message et ainsi quel comportement dictait-il à celle-ci. À partir de la définition précédente du mythe, il est possible de démarquer trois problématiques anthropologiques dans La Belle et la Bête, lesquelles, nous verrons, seront reprises et résolues par La Belle Bête d’une façon entièrement différente. Comme les traces les plus apparentes de l’antagonisme entre la Nature et la Culture, et celles de la victimisation contre ceux transgressant les valeurs communautaires se sont avec le temps sinon effacées du moins atténuées et même dissimulées, commençons par analyser la problématique la plus manifeste, qui découle des deux autres, celle de la transaction du mariage.

Inversion de l’échange matrimonial :

11 Que le conte « légifère » la prohibition de l’inceste et encourage l’exogamie est incontestable. Lorsque le père veuf brise une rose dans le jardin de la Bête en conformité au désir de Belle, sa fille préférée, et que l’animal anthropomorphe exige en punition sa mort ou en retour une de ses filles, nous assistons à une des premières dialectiques socio-culturelles qui ait eu lieu afin d’assurer à la fois la perpétuation de l’espèce et la création d’une collectivité. Le coffre rempli de pièces d’or que la Bête donne au père rappelle que l’échange matrimonial, qui résolvait les conflits mimétiques d’appropriation reliés à la sexualité, est aussi l’un des premiers échanges économiques, comme l’a démontré Lévi-Strauss. Conséquemment d’ailleurs, suivant le conseil de Belle, le père utilisera cette richesse pour marier ses deux autres filles. L’ordre patriarcal est ainsi fondé et maintenu avec sa misogynie et ses rôles sexuels définis. Sans doute, avec le temps, l’amour romantique, avec son culte de la beauté et de ses émotions tendres, viendra-t-il adoucir et même idéaliser les conditions de cette transaction millénaire, comme le démontre le conte, mais il n’en demeure pas moins, selon Waelti-Walters, que son message inconscient conditionne la jeune fille à une dépendance vis-à-vis de l’homme qu’il soit père ou mari (1-12).

12 Marie-Claire Blais, réagissant plus ou moins consciemment au subtexte féerique pour des raisons qu’il ne convient pas ici d’expliciter, mais dont la plus vraisemblable est une prise de conscience de son homo-sexualité, inverse de façon systématique les données matrimoniales du conte4. Par conséquent, les deux mariages que l’on retrouve dans La Belle Bête aboutissent non à un bonheur conjugal idéalisé, mais à la tragédie. D’abord Isabelle-Marie considère l’union de sa mère Louise à Lanz comme le mariage d’un « couple de poupées, poupée mâle, poupée femelle. Elle allait vivre au milieu de la souillure impersonnelle de visages de cinéma » (49). Cette dernière référence montre bien que le mariage est ici jugé comme factice et inauthentique. Les échecs auxquels jouent constamment les époux indiquent aussi qu’ils sont voués à une bataille irrémédiable. La relation entre Isabelle-Marie et Michael est, elle aussi, non seulement fondée sur la fausseté, un « jeu » mensonger (65, 93), mais elle repose sur une animalité agressive: les amants se mordent (86, 91, 93); lui, il lui fait mal (55), la dévore de sa main et hurle (90); elle, elle se mord les lèvres (56, 92) et le mord (115), et elle pense aux chats qui se tordent et se griffent (92). Cette bataille bestiale, reliée à l’amour, sera reprise plus loin. Lorsque Patrice, après avoir épié Isabelle-Marie et Michael lors de leur nuit de noces, « guette peureusement [les] affrontements de la chair » de chats en rut, il observe que « l’expression des grands yeux châtiés [du mâle étreignant la femelle] variait de l’animal à l’humain et de l’humain à une révolte impossible, close, morte » (101). Plutôt que métamorphoser la bête en humain, l’amour au contraire transforme l’homme en animal.

13 Dans le roman, le symbole féminin de la rose ne résulte en aucune transaction sociale. Isabelle-Marie, prête à l’amour, devient rose (50) et, « naissa[nt] à l’amour de Michael », elle va à sa rencontre « de la rosée jusqu’au cou » (63) et elle sert entre les dents des roses (86). Mais l’accord entre les deux époux, résultant de son jeu à être belle (53, 65), ne résistera pas au réel et à la vérité : elle sera battue et exclue du foyer familial. En fait, contrairement au mythe, le mariage est non seulement détruit, mais on assiste à un retour à l’inceste, qui est privilégié. Lorsque Patrice par jalousie tue Lanz, le mari de sa mère, avec son cheval, matérialisation du lien instinctuel qui le relie à celle-ci, le rapport incestueux s’intensifie à un point tel que Louise, qui « l’étourdissait » de ses étreintes (112, 128) et de ses caresses (110, 130), « le suppliait de ne jamais [la] quitter pour une épouse ou une amie » (136). À premier abord, le cancer dévorant le visage de Louise, qui est comparé à une « couleuvre » (105), semble associer inceste et péché originel, mais la véritable faute dont il s’agit est l’injustice que la mère fait subir à Isabelle-Marie en lui préférant Patrice. Ce qui poussera la jeune fille à se venger, ce sont l’iniquité et la jalousie (123, 133) : elle aurait aimé être à la place de Patrice pour vivre cette relation incestueuse avec la mère.Si, simplement, Louise eût osé aimer sa fille, Isabelle-Marie eût grandi sans méchanceté. Elle était devenu cynique en refoulant la passion qui la sous-tendait. La perversité était, chez elle, une seconde nature comme chez les êtres doubles qui ont une vie, le jour, et une autre, la nuit. (82)

14 La terrible jalousie d’Isabelle-Marie résulte de cette passion incestueuse envers la mère que la narratrice associe d’ailleurs indirectement à l’homosexualité, étant donné que la perversité des êtres doubles à laquelle elle se réfère est implicitement reliée à l’épigraphe de la première partie du livre (7), où est citée Rosamond Lehman, une auteure britannique qui a exploité le thème homosexuel dans ses oeuvres5. À vrai dire, non seulement La Belle Bête privilégie-t-il l’inceste au dépens du mariage, contrairement au mythe, mais il est doublement transgressif en ce qu’il choisit l’inceste entre personnes de même sexe. Ainsi le seul couple dans le roman - tout éphémère qu’il soit - qui, dans une relation osmotique, se reconnaît et s’aime d’une « passion dramatique » (170) est formé par Patrice et son ami Faust, un vieux comédien — un père — génial mais détraqué qu’il rencontre dans l’asile de fous où sa mère l’a enfermé. C’est d’ailleurs dans ce lieu de folie, de liberté instinctuelle qui inverse le milieu social, que la Bête du conte se métamorphose en beau prince. En effet, Faust qui aime bien se transformer en chat ou mieux en cheval pour que Patrice le monte (169) — l’allusion sexuelle est voulue —, s’identifie à « un roi » et dit au jeune homme : « Tu es mon prince » (170), alors qu’au dehors, souligne le texte, « les jardins se livraient aux épousailles » (170). Le nom de Faust participe aussi de cette transgression anti-sociale, référence à ce héros de légende qui avait vendu son âme au diable pour satisfaire un désir de jouissance insatiable, une volonté de puissance dont le châtiment sera sans possibilité de rachat.

La Nature plutôt que la Culture :

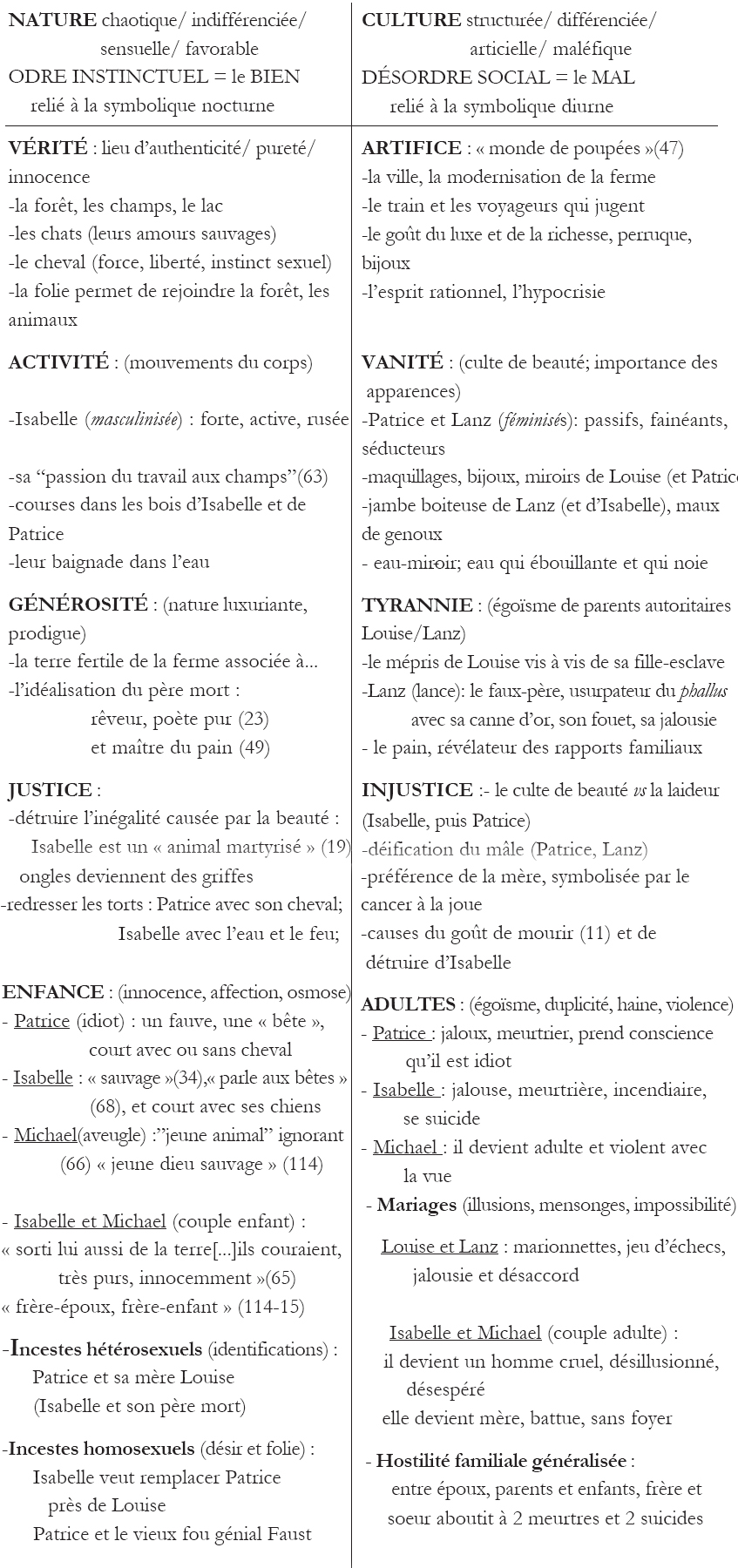

15 Marie-Claire Blais, en subvertissant ainsi la thématique principale de l’échange matrimonial et sa syntaxe narrative dans La Belle et la Bête, rend non seulement caduque la pratique différentielle, les comportements qui découlent du mythe, mais invertit la dialectique même qui le constitue (voir le tableau qui suit). Ainsi plutôt que de passer de la Nature à la Culture, transition ici de l’inceste au mariage, le roman, inversant ce rite de passage, nie le culturel pour retourner à l’instinctuel. La survivance de la communauté archaïque est ainsi doublement contestée par l’inceste et l’homosexualité, à laquelle se rattache d’ailleurs l’interversion des différences sexuelles. Contrairement au conte de fées qui certifie les traits caractériels consacrés traditionnellement à chacun des sexes, l’auteure inverse, de plus, les rôles sexuels typiques donnant à Isabelle-Marie force, agressivité et intelligence, alors que Patrice est féminisé par sa beauté, sa dépendance et même sa bêtise.

16 Selon Lévi-Strauss, comme l’opposition Nature vs Culture renvoie à « la relation entre l’existence biologique et l’existence sociale de l’homme », la prohibition de l’inceste « constitue la marche fondamentale grâce à laquelle, par laquelle, mais surtout en laquelle, s’accomplit le passage de la nature à la culture » (Structures 29). Toutefois, nous l’avons vu, le mythe lui-même, qui raconte de façon métaphorique cette transition, ne se réduit pas à la problématique incestueuse, bien qu’il soit certain que La Belle et la Bête en relève. Aussi, dans le récit féerique, est-il encore possible de retracer la binarité conflictuelle propre au mythe. Du côté de la Culture se trouvent le veuf avec ses trois filles à marier et tout ce qui inscrit ces personnages dans un milieu social. Mais des relations familiales tendues, et une situation financière désastreuse qui les oblige à quitter la ville pour la campagne, indiquent que la paix communautaire est en danger de se désintégrer. Du côté de la Nature, à laquelle se rattache d’ailleurs le mi-lieu rural, il y a la Bête horrible à voir, solitaire dans un château étrange protégé par la forêt, la neige et le vent. Ce monstre qui vit surtout la nuit est maître d’un superbe jardin où toucher à une fleur entraîne la peine de mort. Cette sentence, le lien étroit établi entre la rose et Belle, de même que la demande en mariage que lui fait chaque soir la Bête après qu’elle eût fini de manger, confirment que dans ce conte se défendre importe, comme importent d’ailleurs procréer et se nourrir. Rappelons que c’est à partir de ces trois domaines d’appétence vitale, reliés à la Nature, que tout conflit mimétique d’appropriation peut naître, pouvant ainsi engendrer la désintégration sociale.

17 Il est donc pertinent de questionner de façon plus globale le roman en relation avec la dialectique nature/culture, afin de savoir si le renversement anti-mythique observé ci-dessus (l’inceste triomphant du mariage) se généralise. Une étude attentive du texte révèle qu’il en est bien ainsi. Marie-Claire Blais intervertit systématiquement le sens social et éthique des deux termes que le mythe met en jeu. En effet, la Nature, reliée au Mal et à la violence mimétique généralisée, ne se plie plus aux exigences de la Culture et de ses dérivés: le Bien et l’ordre communautaire. Au contraire, la Culture et toutes les valeurs collectives qui s’y rattachent (avec ses hiérarchies, différences et interdits) sont attaquées de manière virulente, alors que la Nature et toutes ses composantes instinctuelles et indifférenciatrices sont considérées bénéfiques. Le diagramme suivant servira à illustrer de façon méthodique la binarité des antagonismes mythiques que le texte blaisien inverse.

Display large image of Figure 1

18 Bien qu’il ne soit ni nécessaire, ni possible d’expliquer dans le détail les oppositions du tableau précédent qui démontrent amplement la destruction délibérée des valeurs culturelles au profit de la Nature, l’auteure inversant par le fait même le processus habituel du mythe, il importe peutêtre d’en relever certains aspects et ambiguïtés. On aura remarqué entre autres que l’enfance, reliée au monde naturel, à la « pureté instinctive » (68), est préférée à la vie adulte, ce qui est contraire au déroulement millénaire des rites de passage et des contes de fées, qui calque celui du mythe (Girard, Violence 417-29). Devenir adulte n’est plus un but, un idéal pour l’enfant, c’est au contraire un déclin, une catastrophe. Cette déchéance est particulièrement marquée dans le couple que forment Isabelle-Marie et Michael : au début, tous deux, par leur manque d’éducation et leur relation privilégiée avec la nature, et elle par sa laideur, et lui par sa cécité, n’appartiennent pas au monde corrompu de la société adulte (voir 87-88). Bientôt cependant, au contact de la sexualité et du passage du temps, le « mutuel goût d’enfance [qui] les rapprochait dans leur chair et dans leur âme » s’évanouit (114). Le « frère-époux », le « frère-enfant » (115), se transforme peu à peu, à l’encontre du conte de fées, en « monstre » adulte. Isabelle-Marie se rend compte qu’il devient, colérique, violent (115), « différent » : « Le garçon parla en homme et tout son visage changea de chair » (91); « Elle sentait qu’une partie des ‘jeux’ allait prendre fin. [...] Tout ressemblerait à Louise, à Lanz, à l’immense tragédie qu’ils déployaient tristement » (93). Sans doute, lorsque Michael, ayant recouvré la vue, la bat et la rejette avec sa fille, faut-il voir une attaque par le narrateur des illusions et mensonges de l’amour romantique, mais cet épisode implacable montre bien que l’inexorable destinée de l’enfance est la vie adulte « malsain[e], sans aucune noblesse [,...] plein[e] de vices, répugnant[e] » (68). Quant à Isabelle-Marie, devant la violence « brutal[e] et égoïste » de Michael, elle retrouvait « quelque chose d’elle-même quand elle dérobait le pain de son frère » (115). Qu’elle dé-figure ce dernier, tue sa mère et se suicide, appartiennent à cette même déchéance, comme appartient aussi à ce renversement le meurtre de Lanz par Patrice, « cet enfant [étant alors] deven[u] un homme », ainsi que le suicide de ce dernier (99, voir aussi 105).

19 La mention du pain, nous amène ici à élucider l’usage que l’auteure fait de ce symbole très important dans le roman. Tout comme la réglementation de la sexualité est essentielle pour que survive la communauté à l’indifférenciation provoquée par le désir mimétique, la codification de la nourriture l’est aussi. Rappelons à nouveau que le mythe raconte de façon métaphorique la systématisation et la mise en pratique de la Loi en regard des trois appétits vitaux: manger, procréer et se défendre. Selon Lévi-Strauss, comme la prohibition de l’inceste, la cuisine — transition du cru au cuit — marque « le passage de la nature à la culture » (Cru 172). Dans La Belle Bête, « le maître du pain » est le père mort à qui, d’ailleurs, Isabelle-Marie ressemble (23) et s’identifie : cet « âpre paysan [qui] labourait le ventre vierge de la terre [dont] la candeur de l’âme se mêlait à l’instinct comme la bonne vigne fleurissait son teint [...] sentait le blé et la glaise » (49-50). Si celui-ci se retrouve du côté de la Nature, c’est que décédé il ne joue plus de rôle social. Père nourricier (le blé = le cru), il n’est plus garant du phallus, du Nom/non du père, de la Loi culturelle, laquelle a été usurpée par Louise et son mari Lanz (lance; canne d’or, fouet). Le pain d’origine naturelle est ainsi mis au service de la culture, d’où son ambiguïté dans le roman. Il est bénéfique lorsque Isabelle-Marie est heureuse (54, 94, 99) ou « libérée de sa jalousie » (149), mais lorsque ce dernier sentiment joue à plein, le pain devient alors un symbole de haine (20,104) ou même une arme (24, 62, 115, 129, 154, 157). La rose, l’anneau magique, le coffre d’or et même les repas offerts par la Bête à Belle et à son père, qui dans le récit féerique métaphorisaient l’échange matrimonial au service de la paix communautaire, ont été remplacés dans le roman par le pain, les liens du mariage et la canne d’or, tous trois révélateurs des rapports de pouvoir violents entre les personnages et ainsi de l’impossibilité de liens familiaux et culturels.

20 Dans le mythe, et par la suite dans les légendes et les contes, la quête du héros est de mater ou victimiser l’animalité, l’instinctuel, le biologique (la Nature), le désir mimétique déréglé, représenté par le dragon ou la « bête », pour fonder ou rétablir l’entente collective (la Culture). Dans La Belle et la Bête, les soeurs égoïstes de Belle sont victimisées pour avoir mis en danger la paix familiale par leur envie et leur jalousie: leur transformation en deux statues de pierre à l’entrée du palais des deux nouveaux époux montre bien l’opprobre et l’interdit de la situation mimétique entre doubles. Mais la victimisation qui importe dans le conte est surtout celle symbolique et déguisée où Belle réanime avec de l’eau la Bête en train de mourir, cette purification causant sa métamorphose en beau prince. Dans le texte blaisien, l’eau, au contraire, provoque la laideur et la mort, et finalement ce sont tous les humains qui se transforment en « bêtes » dans un conflit généralisé qui se termine dans la mort. En plus des caractéristiques animales de Patrice, d’Isabelle-Marie et de Michael que nous avons déjà soulignées, rappelons que les jeux amoureux entre ces deux derniers comportaient de nombreux coups de griffes et de dents, association animale qui ne leur est cependant pas exclusive. Isabelle-Marie « étudiait [son frère] de son oeil foncé, elle avait l’air de le prendre entre son regard et sa bouche, de vouloir encore parmi ses griffes une proie qui ne pressentait jamais la souffrance » (31). Louise use aussi de ses griffes contre sa fille (82) et son cancer à la joue est décrit comme une « griffure » (39, 47, 134), une « couleuvre » (105), un « ver » (138). Lanz, « au regard de chauve-souris » (103), et son épouse se considèrent l’un l’autre comme des « proie[s] » (68, 70), et celui-ci, jaloux de Patrice, « griffait les rideaux de ses doigts de danseur » (71).

Généralisation du mécanisme victimaire :

21 Dans La Belle Bête, le processus victimaire, qui dans le mythe a pour but d’exclure et d’éliminer la différence, le mal, la « bête », c’est-à-dire ce qui met la communauté en danger de violence, de désintégration, ne fonctionne plus ou, plutôt, est complètement détraqué. La quête d’Isabelle-Marie, en tant qu’héroïne, est de victimiser tous ceux qui participent au culte de beauté et indirectement au maintien des privilèges masculins qu’elle trouve injustes. Or, loin de rétablir l’intégrité dans son milieu, elle détruit tout, réalisant trop tard qu’elle a agi pire que tous les adultes qui perpétuaient la Loi patriarcale. Il ne lui restait plus qu’à se suicider, laissant peu d’espoir de renouveau social à sa propre fille, qui ne savait pas que « cette tragédie était [aussi] sienne » (153). Comme protagoniste, Patrice ne réussit guère mieux dans sa quête. Après avoir détruit Lanz qui mettait en péril son bonheur incestueux, et ensuite avoir été puni à cause de sa transgression égoïste, il accède peut-être à une certaine conscience en découvrant qu’il est laid et idiot, et même à une certaine rédemption dans la folie auprès de Faust, mais celles-ci s’avéreront suicidaires. À la fin du roman, Isabelle-Marie et Patrice, à la fois héros et bêtes, se tuent eux-mêmes sans aucun espoir de rachat ou de régénération individuelle ou sociale.

22 On assiste dans le roman à une généralisation de la victimisation, antagonisme mimétique et cyclique de violence à laquelle Girard donne le nom d’indifférenciation (Violence 77-82), l’envers de ce que doit produire le récit mythique et ses dérivés rituels et légendaires. En y regardant de plus près, on se rend compte que les maîtres initiaux (Louise, Lanz, Patrice) deviennent victimes et que les victimes originelles (Isabelle-Marie, Michael) deviennent des maîtres. En fait, le mimétisme de puissance entre les personnages, relié à celui entre l’enfance et la vie adulte, entre Nature et Culture, constitue une violence réciproque telle que parfois il est difficile de distinguer entre victimes et maîtres. Ils en viennent à tous se ressembler : ils sont tous de « belles bêtes » comme l’a d’ailleurs souligné l’auteure : « Les personnages de La Belle Bête sont monstrueux non par eux-mêmes, mais les uns à cause des autres, les uns dans les autres par les autres » (Fournier). La triangularisation du désir mimétique les enferme tous dans un cycle inexorable de violence : Patrice et Lanz se jalousant pour l’amour de Louise, et Isabelle-Marie enviant l’adoration que sa mère a envers son frère. Quant à Louise, pleine de sa beauté, de celle de son fils, et de ses possession matérielles, c’est contre le monde entier qu’elle se bat pour se faire reconnaître, se faire admirer. C’est ce désir inné d’être maître, avivé par le mimétisme, que stigmatise l’écrivaine en attribuant à tous ses personnages, infirmités, maladies et laideur, reconnaissant qu’au plus profond de chaque homme se cache ce désir horrible de tuer l’autre (Delpech). Le symbole du miroir montre bien cette révélation. Dans le récit féerique, celui-ci avait une valeur communautaire: il permettait à Belle de communiquer avec son père et sa famille, au contraire de ses soeurs qui seront punies d’en user de façon vaine. Dans le roman, le miroir se change en un instrument de dévoilement de la duplicité des êtres. Alors qu’au début le miroir sert à refléter la beauté et le pouvoir des maîtres, il en viendra à révéler concrètement leur laideur intrinsèque, matérialisant l’égoïsme, la jalousie, l’orgueil, la vanité, sources de violence mimétique maléfique. Ce dédoublement, cette prise de conscience est manifeste chez Patrice, la « belle bête » :Depuis son enfance, l’idiot avait beaucoup imité sa mère. Louise se maquillait. Il jouait donc lui aussi à frémir sous les couleurs. Or cette nuit il eut l’idée de transformer son visage en visage de démon et il chercha longtemps une expression démoniaque en se martyrisant les joues. Il se rendit monstrueux; il eut devant lui, non plus la Belle bête, mais la Bête. Alors une peur immense se saisit de lui. Il se rua sauvagement sur cet être immonde qui lui faisait peur … (98, voir aussi 46)6Au-delà de l’inversion de la métamorphose finale de La Belle et la Bête et de la fonction de prolepse de cet épisode, le texte blaisien dévoile non seulement qu’il y a en chacun de nous une « bête », mais que le mimétisme aboutit à la violence.

23 Chez Isabelle-Marie, on retrouve aussi ce dédoublement, ce mélange nature/culture révélateur et monstrueux, comme son double prénom semble l’indiquer : Isabelle, nom de reine, et Marie, nom de la servante de Dieu. C’est aussi « Isa qui est belle » comme la surnomme plusieurs fois Michael (55, 90, 114) : celle qui joue à être belle, mais qui cache la « vierge monstrueuse » (95) que suggère le terme Isa, ancien nom donné à l’île de Lesbos (Moreau 572-73). Afin de bien montrer le caractère antinomique d’Isabelle-Marie, il convient de citer à nouveau cette description: « Elle était devenue cynique en refoulant la passion qui la sous-tendait. La perversité était, chez elle, une seconde nature comme chez ces êtres doubles qui ont une vie, le jour, et une autre, plus effrayante, la nuit » (82). À l’instar du titre La Belle Bête qui est un oxymoron, le texte même du roman rapproche constamment des termes dont les significations paraissent se contredire, oppositions qui tiennent de la binarité nature/culture : Chez Patrice, le « visage d’idiot pourtant si éblouissant [...] faisait croire au génie » (9) ; « s err[é] contre sa mère, ses larges yeux verts tombés en pleine nuit » (10); « son sourire, [...] assombrissant ses paupières » (18); « une joie ignoble » hurlait en Isabelle-Marie (22); « la privation avait soumis Patrice aux sortilèges de la mort, où tous les visages sont beaux » (31); « l’adolescent gisait dans ses délices de léthargie » (32); une nervure sous le maquillage qui « scintillait comme une larme de sang » (34); « la souillure impersonnelle de visages de cinéma » (ceux de Louise et son mari, 49); « Isabelle-Marie dansait avec fureur, dépouillée par sa joie à force de la savourer » (52); « ces époux fanés vivaient allègres » (63); « la voix obscurément douce », « un rire bref qui sonnait l’effroi » (71); Isabelle-Marie embellie dans sa monstruosité (87) « le ciel d’un bleu mourant » (89); « des rires d’adieu »; etc.

24 Soulignons toutefois que, dans le récit mythique, le passage de l’état d’homme à celui de monstre, la transition de la Culture à la Nature, ne constitue pas en soi une anomalie. En effet, Lévi-Strauss reconnaît que parfois la syntaxe « normative » du mythe est inversée : elle procède « à contre-courant en régressant de la culture vers la nature » (Miel 201). Ce parcours régressif est une véritable « dégradation », susceptible d’entraîner l’effondrement de la société parce qu’il constitue l’affranchissement de la règle, le retour à l’anarchie, à l’état chaotique (Cru 102). Par contre, dans le mythe, cette possibilité qui contrecarre le « bon sens » connote un jugement de réprobation, ce qui n’est pas le cas du texte blaisien qui exalte la liberté et la « pureté instinctive » (68) au détriment de toutes valeurs socioculturelles. Toutefois, dans les dernières pages du livre, la protagoniste Isabelle-Marie, après avoir mis le feu aux terres de sa mère et avant de se tuer, semble avoir quelques remords qui atténuent cette prise de position :Elle croyait tuer la terre de Louise, mais elle comprit soudain qu’elle tuait la terre de Dieu [, associée au père mort et ainsi à la nature (voir 49-50)]. Une terreur lui monta à la face. La honte aussi. [...] elle resta un moment près des gigantesques brasiers, veule, désabusée.[...] Un moment, elle regretta de n’avoir pas donné autant qu’elle avait détruit. (180-81)Après son oeuvre de vengeance, Isabelle-Marie semble prendre conscience du lien inextricable de l’homme entre nature et culture, l’un étant l’envers, la face cachée de l’autre. Pendant un court instant, elle se rend compte que la victimisation de ceux que l’on croit coupables ou diffé-rents, loin de rétablir l’ordre paradisiaque dont on rêve, ne fait que perpétuer l’injustice qu’elle abhorre tant. C’est cette découverte qui explique, d’après nous, son acte suicidaire et non pas, comme certains critiques l’ont cru, un regret nostalgique pour le monde qu’elle a détruit. La dernière scène du roman où Patrice en se noyant « cherche son beau visage d’autrefois » reprend cette même tentative suicidaire de rejoindre l’absolu au-delà des différences (de retourner au sein maternel), ne nier sinon d’inverser le système de différenciation: « Il était midi. Dans le bleu du ciel qui succédait au bleu de l’eau, la Belle Bête retrouvait enfin son âme ». (182)7 Pour que l’homme puisse exister dans le temps, il se doit de différencier le bleu du ciel, du bleu de l’eau, c’est-à-dire la Nature de la Culture, les deux inexorablement liés dans un jeu de mort et de vie.

Conclusion :

25 Ceux qui autrefois ont condamné le premier roman de Marie-Claire Blais en raison de l’immoralité de personnages évoluant dans un monde sans Dieu, étaient dans le vrai, puisqu’elle y a inversé tout le système de moralité sur lequel reposait la tradition ultramontaine et duplessiste. Mais les autres, ceux qui ont vu dans ce « ballet démoniaque » (Linze) un drame rédempteur annonciateur d’un monde plus juste où la terreur est abolie, n’avaient pas tort non plus. Le Québec de 1959, l’année de parution de cet ouvrage, est prêt pour une rupture, et La Belle Bête, croyons-nous, est à la fois symptomatique et révélateur de cette fissure dans la doxa de cette période historique. Selon Kristeva, le texte représente un point précis dans l’histoire où le réseau infini des intertextes qu’il contient, — peu importe leurs discours, qu’ils soient politiques, scientifiques, idéologiques ou autres —, se stabilise provisoirement (Sèméiôtikè 16). Elle ajoute ailleurs :Le roman semble de tout temps avoir voulu se faire comme une OPPOSITION à une loi qui n’est pas seulement celle du genre, mais aussi celle — idéologique — du discours de son époque, et cette opposition est la marque même de la participation du texte romanesque à l’histoire. (Texte 175-76)On a, bien sûr, reconnu dans ce dialogisme et cette dialectique de pouvoir entre divers discours, le même mécanisme mimétique à l’oeuvre dans le mythe (Tremblay, Au commencement 39-53). Il importe toutefois de remarquer que «le monde romanesque«, que Blais oppose à l’idéologie traditionnelle encore en place au Québec d’alors, n’est pas simplement une autre «vision du monde«, mais plutôt une remise en question des mécanismes anthopologiques mêmes qui permettent au monde, c’est-à-dire à tout phénomène culturel d’exister.

26 En inversant les structures narratives et anthropologiques inhérentes à La Belle et la Bête, et par conséquent celles du mythe, l’auteure ne s’est pas simplement attaquée à un Québec cantonné dans le passé, comme l’ont cru certains (ex. : Goldman), ou révoltée contre une société masculiniste à laquelle toute femme est soumise, comme l’ont pensé d’autres (ex. : Slama), mais elle a fait surgir, de couches encore plus archaïques et mal explorées, les bases de l’imaginaire social8. Que, dans La Belle Bête, l’inceste soit privilégié au dépens de l’échange matrimonial et de la différenciation sexuelle, qu’il en soit de même de la nature au dépens de la culture, et qu’enfin le phénomène victimaire se généralise jusqu’au chaos indifférenciateur le plus complet, démontrent bien que Blais a plus ou moins consciemment miné les fondations socio-culturelles. En extrapolant la théorie de René Girard, l’on peut dire que le roman passe ainsi du mensonge roman-tique à la vérité romanesque ( Mensonge 11-57) : l’oeuvre romantique procède de la croyance implicite au processus victimaire, c’est-à-dire qu’elle perpétue le paradigme mythique où l’ordre social est rétabli grâce à l’élimination violente de tout ce qui représentait le mal, alors que l’oeuvre romanesque met à jour le fonctionnement de ce mécanisme en révélant que la victimisation repose sur le désir mimétique inhérent à l’homme. Dans La Belle Bête, la jalousie triangulaire rend les protagonistes malades, handicapés, violents, destructeurs, meurtriers … La fraternité et l’échange, l’union et l’osmose amoureuses dont ils rêvent, s’avèrent être une illusion romantique dépen-dante de « jeux », de fiction, d’imaginaire, d’aveuglement, de mensonge … En fin de compte, les personnages sont tous des bêtes affamées d’Absolu, meurtries de solitude et de désespoir. Ainsi, sans l’illusion romantique de la culture, ne reste-t-il plus que le dévoilement romanesque du fonctionnement mimétique et victimaire de cette même culture, qui, paraphrasant Girard, repose sur une violence cachée « depuis la fondation du monde9 ».

27 Par contre, si Blais dans ce livre remettait en question les bases ethnologiques, il n’en fut rien du type d’écriture employé. Sans doute, peuton souligner la polysémie de son procédé narratif, qui combine contes de fées, mythes, thèmes romanesques et paraboles, mais il faudra attendre Le Sourd dans la ville (1979) pour que l’écrivaine subvertisse vraiment les traditions de la narrration, et que la fragmentation et la dislocation de « cet unique paragraphe de plus de 200 pages » rejoignent celles de son univers romanesque (Beaulieu)10. Il importe peut-être aussi d’ajouter que si, dans les romans des deux dernières décennies, la soif d’absolu, le « mal de vivre », « la terreur d’une dictature morale » (Marcotte, Marie 197), les « clameur[s] de l’apocalypse » (180) ne sont jamais bien loin, comme dans son premier roman, peu à peu et de plus en plus à travers les ans, l’on trouve derrière la dénonciation de toute violence/victimisation et l’accusation de toute autorité, un certain espoir de vivre, un salut, dans la création, dans l’Art, ce que laissait d’ailleurs présager le personnage de Faust dans La Belle Bête. Mais au fond de toute l’oeuvre blaisienne, une croyance demeure constante, c’est que « l’Amour peut racheter les êtres » (Gagnon), non pas l’amour romantique avec ses leurres éphémères, mais celui avec un grand A, qui demande vis-à-vis de l’autre: ouverture, acceptation et partage (Gzowski), une conception proche de la vérité romanesque girardienne où se désarticule le mimétisme de puissance au coeur de l’hu-main, manifestation et dévoilement du «profond désir de tuer l’autre » qui nous habite tous (Delpech).

OUVRAGES CITÉS

Basile, Jean. « Un entretien-vérité avec Marie-Claire Blais ». Le Devoir (19 oct. 1968) : 11.

Bettelheim, Bruno. Psychanalyse des contes de fées. Paris : Robert Laffont, 1976.

Beaulieu, Michel. « Le chef-d’oeuvre de Marie-Claire Blais ». Le livre d’ici 5.21(27 février 1980) : 1.

Blais, Marie-Claire. La Belle Bête. Paris : Flammarion, 1961.

—. Le Sourd dans la ville. Montréal, Éditions internationales Stanké, 1979.

Brémond, Claude. «La Logique des possibles narratifs.« Communications 8 : 60-76.

Durand, Gilbert. Figures mythiques et visages de l’oeuvre : de la mythocritique à la mythanalyse. Paris : Berg international, 1979.

Delpech, Jeannine. « Féroce et tendre. Marie-Claire Blais. Le Médicis ». Nouvelles littéraires 46.2048 (1 déc.1966): 13.

Fournier, Guy. « Comment l’auteur voit son roman La Belle Bête ». Perspectives 2.1 (2 jan. 1960): 6-7.

Girard, René. Des choses cachées depuis la fondation du monde. Paris : Grasset & Fasquelle, 1978.

—. Mensonge romantique et vérité romanesque. Paris, Grasset, 1961.

—. La Violence et le Sacré. Paris : Grasset, 1972.

Godard, Barbara. « Blais’s La Belle Bête : Infernal Fairy Tale ». Violence in Canadian Novel, ed. Virginia Harger Grinling and Terry Goldie. St. John’s: St. John’s Memorial University, 1981 : 159-75.

Goldman, Lucien. « Note sur deux romans de Marie-Claire Blais ». Structures mentales et création culturelle. Paris: Anthropos, 1970 : 401-14.

Green, Mary Jean. Marie-Claire Blais. New York : Twayne, 1995.

Greimas, A. Julien. « Éléments pour une théorie de l’interprétation du mythe ». Communications 8: 28-60.

Herdt, H. Gilbert, Ed. Rituals of Manhood. Berkeley, U of California P, 1982.

Kristeva, Julia. Pouvoirs de l’horreur. Paris, Seuil, 1980.

—. Le Texte du roman. LaHaye/Paris, Mouton, 1970.

—. Sèméiôtikè. Recherchespour une sémanalyse. Paris, Seuil, 1969.

Laurent, Françoise. L’Oeuvre romanesque de Marie-Claire Blais. Montréal : Fides, 1986.

Leclerc, R. « La Belle Bête de Marie-Claire Blais ». Lectures (mars 1960): 202-03.

LePage, Yvan-G. « Sicut enim Narcissus : La Belle Bête de Marie-Claire Blais ». Incidences 4.2-3 (mai-déc. 1980) : 101-08.

Le prince de Beaumont, Jeanne-Marie. « La Belle et la bête ». Les plus beaux contes français. Paris : Hachette, 1960 : 99-112.

LeStourgeon, Diana E. Rosamond Lehman. New York: Twayne, 1965.

Lévi-Strauss, Claude. Le Cru et le Cuit. Paris : Plon, 1964.

—. Du miel aux cendres. Paris : Plon, 1966.

—. Structures élémentaires de la parenté. Paris : Plon, 1949.

Linze, George. « Marie-Claire Blais : La Belle Bête ». Le Soir (3 août 1961) : 8.

Lüthi, Max. Once upon a time: On the nature of Fairy Tales. Bloomington : Indiana U P, 1976.

Marcotte, Gilles. « Marie-Claire Blais : ‘Je veux aller le plus loin possible ».’ Voix et Images 8.2 (hiver 1983) : 191-209.

—. « Le troisième roman de Marie-Claire Blais.» La Presse, Arts et lettres (10 fév. 1962) : 8.

—. « Une romancière de vingt ans ». Canadian Literature 3 (1960) : 71-72.

—. « La vie des lettres. Marie-Claire Blais, romancière et poète ». Le Devoir 50. 256 (31 oct. 1959) : 11.

Moreau, Gérard. « Le rêve et le réalisme dans La Belle Bête de Marie-Claire Blais ». Revue de l’Université d’Ottawa 42. 4 (oct.-déc. 1972) : 570-74.

Nadeau, Vincent. « La Belle Bête ». Dictionnaires des oeuvres littéraires du Québec III. Montréal : Fides, 1982 : 118-120.

Oore, Irène and Oriel C.L. MacLennan. Marie-Claire Blais: An Annotated Bibliography. Toronto : ECW, 1998.

Propp, Vladimir. Morphologie du conte et Les Transformations des contes merveilleux. Paris : Seuil, 1970.

Saint-Jacques, Denis. « Bousille et les Justes » Dictionnaires des oeuvres littéraires du Québec III ». Montréal : Fides, 1982 : 139-141.

Slama, Béatrice. «La Belle Bête, ou la double scène.« Voix et images 3. 2 ( hiver 1983) : 213-28.

Tremblay, Victor-Laurent. Au commencement était le Mythe. Ottawa : Presses de l’Université d’Ottawa, 1991.

—. « ‘Poétice’ affective de Marie-Claire Blais. » Continental, Latin-American and Francophone Women Writers III, ed. G. Adamson and E. Myers. New Yok : U P of America, 1997 : 117-23.

Urbas, Jeannette. « Reflet et révélation. La technique du miroir dans le roman canadienfrançais.» Revue de l’Université d’Ottawa. 43.4 (oct.-déc. 1973) : 573-86.

Waelti-Walters, Jennifer. Fairy Tales and the Female Imagination. Montréal : Eden Press, 1982.

NOTES