Articles

La précieuse « boëte » de Marie-Josèphe. Trajectoire d’une boîte, écrin d’une vie

Abstract

In 1790, in the small village of Petite-Rivière-Saint-François, nestled between the mountain and the Saint Lawrence River, a woman glued a handwritten note inside a box. Fearing that the box could be stolen, she threatened anyone who took it with harsh punishment. Why? This article explores the box’s possible origins, its provenance, and its acquisition by ethnologist Marius Barbeau in 1930. Fundamental aspects of the woman’s life will also be addressed, examining various aspects of the sociocultural history of the Charlevoix and Côte de Beaupré regions of Québec at the end of the 18th century. The article covers two intertwining stories: the story of an object, Mi’Kmaq in origin or influence, and the story of a habitante and her world.

Résumé

En 1790, à Petite-Rivière-Saint-François, petit village niché entre la montagne et le fleuve Saint-Laurent, une femme colle une note manuscrite à l’intérieur d’une boîte. Craignant de se la faire voler, elle menace quiconque la lui prendra d’être durement puni. Pourquoi ? Dans cet article, il sera question des origines possibles, de la provenance et du contexte d’acquisition de cette boîte par l’ethnologue Marius Barbeau en 1930. Les étapes fondamentales de l’existence de cette femme seront également abordées, révélant ainsi certains aspects de l’histoire sociale et culturelle des régions de Charlevoix et de la Côte de Beaupré au Québec, à la fin du XVIIIe siècle. Ici deux histoires s’enchevêtrent : celle d’un objet d’origine ou d’influence mi’kmaq, et celle d’une habitante et de son cadre de vie.

Introduction

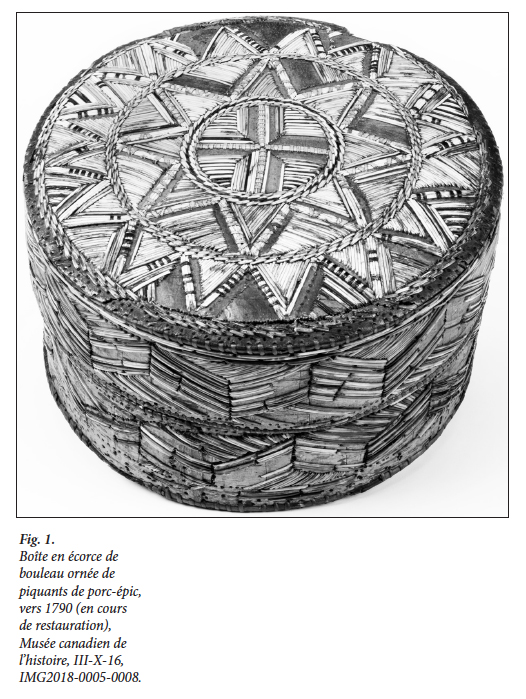

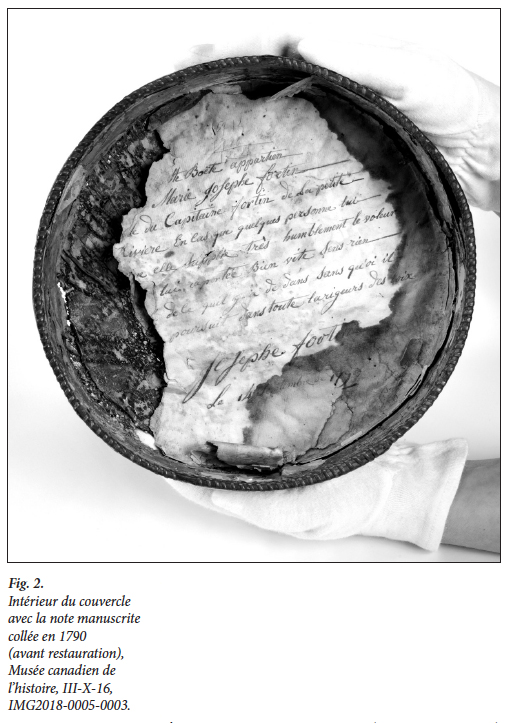

1 Cet article porte sur une boîte en écorce de bouleau ornée de piquants de porc-épic vraisemblablement mi’kmaq, ou inspirée de cette culture, et ses révélations (Fig. 1). Nous l’avions remarquée lors de recherches portant sur des objets acquis par Marius Barbeau pour le Musée national de l’homme, désormais le Musée canadien de l’histoire (MCH). Collée à l’intérieur du couvercle, une note manuscrite, rédigée en français, nous a permis de retrouver la trace de sa propriétaire, Marie-Josèphe Fortin, une habitante1 qui a vécu dans Charlevoix et sur la côte de Beaupré au XVIIIe siècle. Le parcours de la boîte sera examiné à travers la vie de cette femme. Nous explorerons également quelques pistes concernant la circulation de ce type d’objets dans la vallée du Saint-Laurent et leur présence dans les intérieurs domestiques de l’époque.

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 12 Notre démarche, qui part de l’objet, se rapproche de celle décrite par Jacques Mathieu lorsqu’il examine le travail du conservateur de musée cherchant à cerner « l’objet et ses contextes » (Mathieu 1987 : 11). Elle s’inspire également des travaux de Laurel Thatcher Ulrich qui, dans The Age of Homespun (2001), a si remarquablement exploité le potentiel de recherche des objets2. Enfin, elle se nourrit de la réflexion de Ruth B. Phillips selon laquelle différentes significations peuvent émaner des objets lorsqu’ils sont considérés autrement que dans un cadre spatiotemporel rigide ou selon la pensée qui, jadis, opposait les sociétés dites traditionnelles aux sociétés dites modernes (Phillips 2005 : 87, 94).

La boîte et son contexte d’acquisition

3 Cette boîte mesure 20,2 cm de diamètre et 13 cm de hauteur lorsqu’elle est fermée. Elle présente une décoration à motif de chevrons en piquants de porc-épic sur son pourtour, et porte le motif de l’étoile à huit branches sur le dessus de son couvercle. Il s’agit de motifs mi’kmaq tradition-nels, dont on retrouve des traces anciennes sur des pétroglyphes (Whitehead 1982 : 37, 145-153, 175-180). Les bordures sont cousues avec des racines d’épinette. L’analyse des piquants effectuée par l’Institut canadien de conservation confirme qu’ils ont été teints à l’aide de teintures végétales3. De la berbérine, une substance antifongique qui provient habituellement de la savoyane, de l’hydraste du Canada, du mahonia à feuilles de houx ou de la sanguinaire du Canada, a été identifiée sur les piquants jaunes et orangés ; des traces de tanins laissent entrevoir l’utilisation du sumac ; le gaillet obtus est à l’origine du rouge de certains piquants. Il y a de l’indigo, une teinture bleue issue de l’indigotier, notamment sur les piquants verts ; une peinture rouge en poudre à base de vermillon, substance chimique produite à partir du cinabre, un minerai de mercure, a été appliquée à l’extérieur de la boîte (Poulin, Henderson et Corbeil 2017 : 3). La présence de l’indigo et du vermillon constitue un témoignage concret des échanges entre Autochtones et Européens puisque ce sont ces derniers qui ont introduit ces pigments en Amérique du Nord (Whitehead 1982 : 66-71 ; Lozier 2017 : 47-48, 50)4. La boîte ne contient pas de traces de teintures synthétiques à l’aniline qui apparaissent dans la seconde moitié du XIXe siècle (Whitehead 1982 : 38, 69). Un vernis à base de résine de pinacée a aussi été identifié, possiblement appliqué en guise de couche de finition (Poulin, Henderson et Corbeil 2017 : 7).

4 Il n’a pas été possible de détecter de filigrane dans le papier de la note manuscrite ou dans celui qui recouvre une partie de la surface intérieure de la boîte, qui sont d’ailleurs différents. Il s’agit toutefois de papiers vergés ombrés antérieurs au XIXe siècle (Gaudriault 1995 : 39). L’encre ferro-gallique utilisée pour écrire la note a certainement été fabriquée sur place, selon une recette artisanale5. Une colle animale mélangée à de la gomme (arabique ?), de l’huile de lin chauffée, de l’amidon et de la résine de bouleau a été appliquée pour fixer le papier au couvercle et à la surface intérieure de la boîte (Poulin, Henderson et Corbeil 2017 : 4). Des résidus de nicotine ont également été identifiés, ce qui indique que la boîte se trouvait dans un endroit exposé à la fumée de tabac. Enfin, la présence de pesticides est attribuable à des méthodes autrefois utilisées pour préserver les objets dans les musées (Poulin, Henderson et Corbeil 2017 : 2).

5 Dans son livre Saintes artisanes, Barbeau décrit cet objet comme suit : « [c]ette jolie boîte, une des plus anciennes portant une date, que j’ai retrouvée chez un habitant de la côte de Beaupré, près de Québec, est maintenant conservée au Musée national du Canada6. Sa décoration est typique ; elle ressemble fort à celle des autres ouragans7 d’écorce encore gardés en grand nombre chez les Ursulines, à l’Hôtel-Dieu, et à l’Hôpital Général, de Québec » (Barbeau 1944 : 91). Les archives du MCH nous apprennent que Barbeau a acquis cette boîte chez Vincent Crépin et son épouse, au Sault-à-la-Puce (Château-Richer) en 1930, probablement entre le 11 et 14 juillet8 , et qu’elle était « resté (sic) à la maison »9 , donc qu’elle s’y trouvait depuis longtemps. Il acquiert auprès des mêmes personnes trois autres objets, destinés aux parcs nationaux : un plat à fruit, un plat en terre cuite et une couverture de laine tissée par une certaine madame Tremblay trente ans auparavant10 . Il attribue au lot une valeur de vingt dollars « ou plus »11. Barbeau effectue alors des recherches sur le terrain dans le but de documenter « […] the question of the colonial influence on Indian art and culture in eastern Canada »12. Il reproduit aussi le texte de la note manuscrite, ce qui nous a permis de le compléter puisque le papier a depuis subi quelques pertes sur sa partie gauche. Il commet toutefoisune erreur en inscrivant l’année « 177 ? » à la fin du texte : il s’agit plutôt de 1790. Voici le texte au complet, photographié (Fig. 2) et transcrit avec, entre crochets, les parties manquantes telles que consignées par Barbeau dans Saintes artisanes. Nous avons aussi conservé sa graphie originelle.

Display large image of Figure 2

Display large image of Figure 26 Dans son ouvrage Micmac Quillwork, Ruth Holmes Whitehead, du Nova Scotia Museum, évoque également cette boîte en reprenant à peu près les informations de Barbeau ; mais elle ajoute qu’elle a été fabriquée avec une certaine maladresse, qu’il s’agit d’un travail d’amateur (1982 : 35)14. Il est vrai que les piquants sont assez mal alignés. Aurait-elle été fabriquée par une artisane mi’kmaq peu expérimentée ou une jeune élève des Ursulines de Québec, par exemple?

7 L’utilisation des piquants de porc-épic constituait une tradition esthétique chez les Mi’kmaq bien avant l’arrivée des Européens. Ils sont mentionnés, ainsi que leurs teintures végétales, dans les récits de voyage les plus anciens, comme celui du marchand et explorateur rouennais Étienne Bellenger qui sillonna la côte de la Nouvelle-Écosse avant 1582 et en 1583 (Whitehead 1991 : 16-17 ; Quinn 2003). Marc Lescarbot parle aussi des ornements en « arrêtes ou aiguillons » de porc-épic fabriqués par les femmes des environs de Port-Royal (Lescarbot 1866 [1612] : 708 ; Whitehead 1991 : 25). Le missionnaire récollet Chrestien Le Clerq, pour sa part, décrit plusieurs objets ornés avec des piquants de porc-épic tels que des bijoux, des « berceaux » de nouveaux-nés et des étuis, fabriqués par les Mi’kmaq de Gaspésie. Certains objets ainsi décorés sont envoyés en France « par curiosité ». Il mentionne également des plantes utilisées pour les teindre, telle la savoyane (Le Clerq 1691 : 45, 57, 60, 130). Mais cet artisanat s’est transformé à partir du XVIIIe siècle, dans un contexte d’échanges. En effet, comme l’indique Ruth B. Phillips:

8 Il s’agit donc d’objets hybrides nés dans un contexte économique particulier. En effet, ce type de boîtes, que les Mi’kmaq semblent avoir commencé à fabriquer entre 1700 et 1750 (Whitehead 1982 : 29-30 ; Phillips 1998 : 106-107), répondait à une demande, une mode, et générait des profits chez différents vendeurs : artisanes mi’kmaq et leur entourage, communautés religieuses et autres commerçants. L’acquisition de cette boîte par Barbeau correspondait tout à fait au mandat qui lui avait été assigné : documenter l’influence de la colonisation européenne sur l’art et la culture amérindiennes de l’est du Canada. Mais ce n’était pas une influence à sens unique : ces objets témoignent tout autant de l’influence des Autochtones sur l’art et la culture des populations d’origine européenne, ici canadienne, de la vallée du Saint-Laurent.

La piste des communautés religieuses

9 Barbeau examine la tradition de la fabrication d’objets en écorce dans les communautés religieuses du Canada, chez les Ursulines en particulier, dès le Régime français. Il a relevé de nombreux témoignages dans leurs archives documentant cet artisanat (Barbeau 1944 : 91), qui ont été repris par plusieurs auteurs par la suite (Whitehead 1982 ; Phillips 1998 ; Turgeon 2002). Nous avons également constaté la présence de revenus provenant des « ouvrages d’écorce » dans les registres des Ursulines mais, comme l’avait relevé Whitehead, nous n’y avons trouvé aucune mention de piquants de porc-épic16 . Les registres sont cependant très peu détaillés, ce que Barbeau avait aussi remarqué (Barbeau 1944 : 87; Marchand 1994 : 11). On y perçoit aussi les autres activités artistiques rémunératrices réalisées par les Ursulines pour financer leur œuvre, la plupart du temps destinées à l’ornementation des églises : dorure, peintures et fleurs, couture, sans compter la broderie d’art.

10 Christine Turgeon, du Musée des Ursulines de Québec, ajoute que « l’introduction du travail de l’écorce chez les Ursulines de Québec est due à la présence, dans la communauté, de religieuses métisses et d’anciennes captives rachetées par des missionnaires puis confiées aux Ursulines. Ces jeunes filles, élevées dans leur enfance et leur adolescence parmi les femmes autochtones, connaissent ces techniques et les enseignent aux Ursulines » (2002 : 58-59). Les religieuses offraient ces boîtes et d’autres objets en écorce en cadeau à leurs bienfaiteurs ou les vendaient pour en tirer des revenus (Barbeau 1944 : 89-90). En 1757, dans son Mémoire sur l’état de la Nouvelle-France, Bougainville indique que « les religieuses Ursulines ont deux couvents, l’un à Québec et l’autre aux Trois-Rivières ; […] on y élève des demoiselles ; on y tient des écoles externes, et on y travaille beaucoup en broderie, ainsi que quantité des ouvrages faits dans le goût des Sauvages, et que l’on envoye comme s’ils les avaient faits » (Bougainville 2003 [1757] : 85). Chez les Ursulines de Québec, cette production de souvenirs s’est accélérée après la Conquête : les officiers britanniques en étaient friands et payaient de fortes sommes pour s’en procurer, ce qui assurait certains revenus au couvent (Turgeon 2002 : 59-60). Ces objets faisaient partie de l’univers domestique de leurs épouses, auxquelles ils étaient souvent destinés. Ces femmes ont ainsi contribué à leur popularité dans leur milieu, à une époque où les « cabinets de curiosité », collections privées présentant des spécimens d’histoire naturelle et des objets ethnographiques, étaient toujours en vogue : « [there is a] growing body of evidence indicating that genteel eighteenth-century women took a special – and fashionable – interest in Indians, and that they probably played a leading role in the formation of Indian cabinets » (Phillips et Idiens 1994 : 23). Il semble en outre que les Ursulines aient cessé de fabriquer de tels objets dans le premier tiers du XIXe siècle (Phillips 1998 : 125 ; Barbeau 1944 : 87). Les communautés religieuses de la vallée du Saint-Laurent n’étaient manifestement pas les seules à avoir appris le travail de l’écorce ou à s’inspirer de l’artisanat autochtone. En 1789, par exemple, une certaine madame Cottnam faisait paraître dans un journal une publicité pour son école de Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick, où elle enseignait notamment le travail de l’écorce (Phillips 1998 : 125).

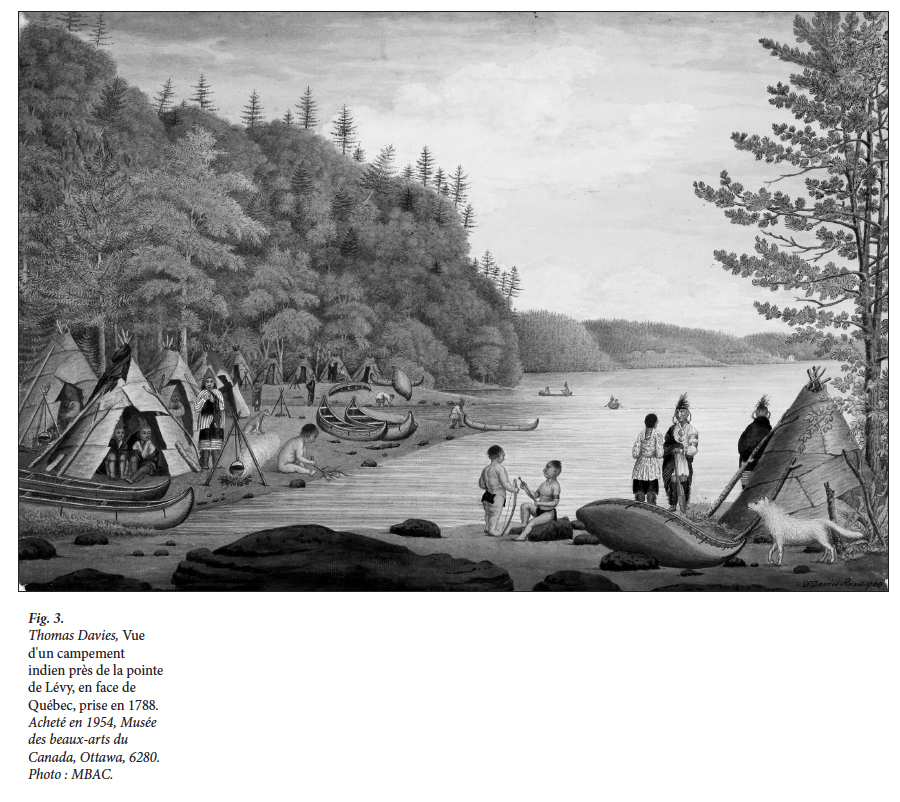

La circulation des boîtes ornées de piquants de porc-épic : quelques possibilités

11 Des habitants de la vallée du Saint-Laurent se sont sans aucun doute procuré de telles boîtes auprès des Autochtones qui en faisaient le commerce. De nombreux réseaux d’échange, dont la complexité nous échappe, existaient. Depuis le XVIIe siècle, par exemple, les Mi’kmaq entretenaient une dévotion particulière pour sainte Anne et avaient l’habitude de se rendre en pèlerinage à Sainte-Anne-de-Beaupré (Martijn 1986 : 210-215). Ces visites constituaient d’excellentes occasions d’échanges. Dans les notes concernant son travail de terrain à l’époque où il a acquis la boîte, Barbeau indique d’ailleurs que l’implication des Mi’kmaq dans le commerce sur la côte de Beaupré constitue une avenue de recherche intéressante et suggère que cela aurait eu une influence sur leur artisanat17. Ces derniers auraient tout autant pu influencer les habitants de l’endroit et leurs pratiques artisanales : la seule présence de boîtes ornées de piquants de porc-épic dans leurs intérieurs constitue, selon nous, un témoignage de dialogue culturel. Des Mi’kmaq se sont aussi intégrés aux populations montagnaises du Saguenay dès le XVIIe siècle (Martijn 1986 : 210). Peut-être y implantèrent-ils certaines traditions artisanales ? Certains s’installaient également à la Pointe de Lévy (Fig. 3) durant plusieurs semaines en été, notamment pour assister aux rencontres des « présents du roi », une tradition instaurée sous le Régime français et maintenue par les autorités britanniques après la Conquête afin de consolider les liens avec plusieurs nations autochtones (Cadrin 1996 : 58-65). Ils en profitaient donc aussi pour commercer. Au XIXe siècle, le commerce de ce type de souvenirs prend de l’expansion : en 1850, par exemple, des Mi’kmaq tenaient un kiosque de souvenirs à Rivière-du-Loup, dans le Bas-Saint-Laurent (Whitehead 1982 : 37).

Display large image of Figure 3

Display large image of Figure 312 Il semble qu’il existait aussi une « filière » acadienne dans le commerce de boîtes ornées de piquants de porc-épic. Vénérande Robichaux, marchande établie à Québec avec ses parents suite au Grand Dérangement, échangeait des marchandises avec son frère Otho et le commerçant Michel Allain, de Néguac au Nouveau-Brunswick, dès les années 1780 (Robichaud 2003 ; Haines 2003). Parmi celles-ci, des boîtes ornées de piquants de porc-épic, peut-être achetées chez les Mi’kmaq de Burnt Church. Le 6 septembre 1803, Vénérande écrit à Allain, qui est à Néguac : « Si vous pouviez me procurer une jolie peau d’ours vous pourrez la payer le plus haut prix qu’elle pourra valoir dans vos endroits, peut-être que par la voie de Mr. Joyer18 vous pourriez me faire [ob] tenir cela ainsi que mes Boëttes de porc épic »19. L’inventaire après décès de Vénérande, décédée en 1839 à l’âge de 86 ans, comprend d’ailleurs « deux petites boîtes de porc-épic » (Laplante 1997 : 111). Il est à noter que la famille Robichaux, avant d’être déportée, jouissait d’une certaine notoriété dans la région de Port-Royal : le grand-père de Vénérande et Otho, Prudent, était un commerçant respecté, notamment par les Mi’kmaq dont il parlait la langue (Laplante 1997 : 9-10). Se pourrait-il que des femmes métisses, issues d’unions entre Acadiens et femmes mi’kmaq20, aient aussi fabriqué de ces boîtes et transmis cette pratique dans leur entourage ? En outre, en 1791, le voyageur écossais Patrick Campbell observe un couple d’Autochtones à la jonction des rivières Renous et Miramichi, à une soixantaine de kilomètres de Néguac, qui fabriquent de petits « paniers » (probablement des boîtes) décorés de piquants de porc-épic. Il décrit leur façon de les teindre à partir de teintures extraites de morceaux de tissus bouillis (Campbell 1793 : 62-63 ; Whitehead 1991 : 179-180).

13 Il nous semble impossible de déterminer de quelle façon la boîte de Marie-Josèphe Fortin est arrivée à « la petite Riviere » (Petite-Rivière-Saint-François21 ), tant les avenues sont nombreuses. Aurait-elle pu avoir été fabriquée par Marie-Josèphe lors d’un séjour au pensionnat des Ursulines de Québec ? Cela pourrait expliquer la fabrication maladroite de la boîte, par une jeune fille, ainsi que le fait que Marie-Josèphe sache écrire bien qu’elle ait grandi dans un milieu rural et assez isolé, comme nous le verrons un peu plus loin. Il y a certes une « Marie Joseph Fortin » qui est pensionnaire chez les Ursulines en 1767 et 176822, mais son âge, 12 ans, ne correspond pas à celui de celle qui nous intéresse, qui est née en 1758. Et ce prénom et ce nom de famille sont très communs à l’époque. Il est aussi possible que la liste des pensionnaires comporte des erreurs ou des omissions puisque « divers documents font voir que beaucoup de noms n’ont pas été enregistrés » (Mère Saint-Thomas 1866 : 205). Marie-Josèphe aurait tout aussi bien pu recevoir cette boîte en cadeau ou l’avoir elle-même achetée.

Marie-Josèphe, sa boîte et le pouvoir d’évocation d’un objet

14 Mais qui était Marie-Josèphe Fortin ? Et pourquoi cette boîte lui était-elle si précieuse ? Elle écrit qu’elle est la fille du « Capitaine Fortin de la petite Rivière » et avertit un éventuel voleur qu’il serait poursuivi s’il la prenait. La mention de son père semble liée à une autorité quelconque. Nous avons donc suivi la piste du capitaine de milice, un personnage estimé dans sa communauté et qui détenait certains pouvoirs. Nous avons pu identifier ce père et retracer en partie l’histoire de Marie-Josèphe et de sa boîte, un peu à la manière de Laurel Thatcher Ulrich (2001) : il s’agit de Jean-Baptiste Fortin, né à Baie-Saint-Paul le 29 juillet 172823. Ce dernier épouse Josèphe Paré24, native de Sainte-Anne-de-Beaupré, le 7 novembre 1756 à Saint-Joachim. L’acte de mariage indique qu’ils ont obtenu une dispense de consanguinité du troisième au quatrième degré25. Le couple s’établit ensuite à Petite-Rivière-Saint-François, où Marie-Josèphe, leur fille aînée, est baptisée le 13 février 175826, en pleine guerre de Sept Ans. Jean-Baptiste, sans doute milicien comme tant d’autres, a certainement pris part à la guerre, mais nous ignorons exactement de quelle façon. Peut-être a-t-il contribué à allumer les feux ? Ces signaux annonçaient, de paroisse en paroisse, l’avancée de la flotte britannique sur le fleuve au printemps de 1759 (Deschênes 2009 : 43-47, 107-108). À l’instar de plusieurs familles, les Fortin ont dû se réfugier dans les bois cet été-là : Jacques Fortin, père de Jean-Baptiste et grand-père de Marie-Josèphe, est d’ailleurs mort « le 22 août 1759 à l’âge de 68 ans dans les cabanes dans les bois, près de la zone ravagée par les Britanniques » (Mathieu et Imbault 2013 : 76)27. La famille a sans doute aussi été affectée par les saccages que firent les Rangers28 à Baie-Saint-Paul, où ils avaient plusieurs parents (Deschênes 2009 : 58-60 ; Mathieu et Imbault 2013 : 76). Jean-Baptiste meurt en 1806 et son acte de sépulture indique qu’il est capitaine de milice29. Il semble avoir exercé cette fonction pendant une trentaine d’années puisqu’il est déjà identifié comme capitaine de milice de Petite-Rivière dans une liste dressée en 1776 : il a alors autorité sur 29 hommes mariés et 22 garçons30.

15 Marie-Josèphe a raison d’invoquer l’autorité de son père. En effet, les capitaines de milice occupent une place importante au sein des paroisses de l’époque. Cette fonction constitue un héritage direct du Régime français. Les pouvoirs des capitaines, annulés peu après la Conquête par le gouvernement colonial britannique au profit des baillis, seront réinstaurés après 1777 suite à l’invasion américaine et, devant cette menace persistante, dans le contexte de la guerre d’Indépendance. Nommés par le gouvernement colonial, les capitaines de milice sont de véritables « agents du gouvernement dans leurs paroisses » (Fyson 2001 : 33). Ils ont un rôle militaire, certes, mais ils agissent aussi à titre de coroners31 et sont responsables du maintien de la paix ; ce sont des policiers en quelque sorte. Ils doivent également veiller à la construction et à l’entretien des chemins en s’assurant la participation de la population. Ils peuvent aussi remplacer un curé dans certaines circonstances32. En 1790, à soixante-deux ans, Jean-Baptiste Fortin est donc un notable dans sa communauté ; il jouit d’un certain statut social (Legault 1995 : 28).

16 C’est en partie à cause de ce statut que nous avions voulu, sans succès, vérifier si Marie-Josèphe avait été pensionnaire chez les Ursulines. Comme il n’y avait pas d’école dans la région à l’époque, elle a peut-être appris à écrire auprès de membres de sa famille ou d’un prêtre : Louis Chaumont, Jean-Jacques Berthiaume ou Jean-Antoine Aide-Créquy, par exemple (Tanguay 1893 : 110 ; Porter 2003). Les divers documents liés à Marie-Josèphe et à sa famille nous montrent d’ailleurs qu’ils savent à peu près tous signer : certains, comme Marie-Josèphe elle-même, écrivent d’une façon plutôt hésitante mais d’autres, comme son frère Jean-Baptiste Éliphe33, ont une très belle écriture. La comparaison des écritures nous porte d’ailleurs à croire que c’est lui qui a écrit la note collée dans la boîte de sa sœur. Marie-Josèphe savait signer, mais cela ne constitue pas une preuve de compétence en écriture et en lecture.

17 Petite-Rivière-Saint-François était une paroisse modeste au sein de la seigneurie de Beaupré, propriété du Séminaire de Québec (Grenier 2012 : 115). Le recensement de 1762 indique que 185 personnes habitent l’endroit.34 Le foyer des Fortin compte alors un homme, deux femmes35, un garçon de moins de quinze ans36 et une fille – Marie-Josèphe. La famille vit sur six arpents de terre et possède deux bœufs, deux vaches, quatre moutons, un cheval et trois cochons37. L’agriculture, la pêche à l’anguille et la chasse au « marsouin blanc » (béluga) constituent les principales activités des habitants de l’endroit. Ces ressources halieutiques étaient exploitées depuis longtemps par les Autochtones qui séjournaient dans la région l’été et l’automne pour s’en procurer (Gauthier et Perron 2002 : 38). La configuration géographique de Petite-Rivière, sertie entre le fleuve Saint-Laurent et la montagne, en limitait le développement. Comme le remarquait le botaniste suédois Pehr Kalm, de passage en 1749,

18 Les parents de Marie-Josèphe ont possiblement entendu parler de Kalm ou l’ont peut-être même vu alors qu’ils étaient encore jeunes. La description qu’il fit de l’endroit était certainement encore très juste plusieurs années après son passage.

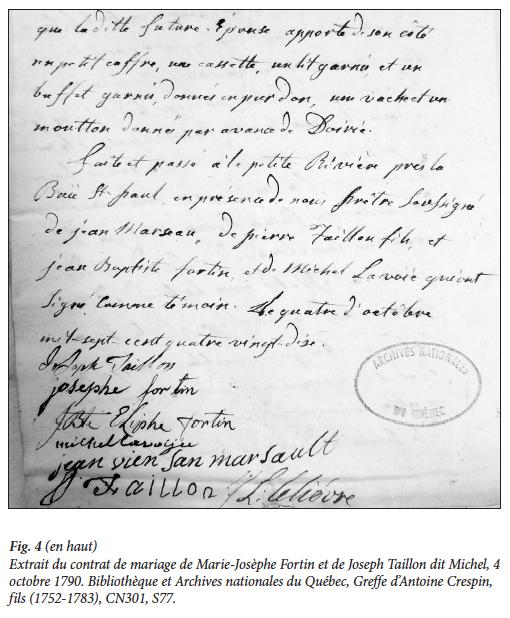

19 En 1790, la région comprenant Petite-Rivière, Baie-Saint-Paul, les Éboulements et l’île aux Coudres compte moins de 3000 habitants. Baie-Saint-Paul est plus populeuse, avec 1291 habitants, alors qu’il n’y en a que 174 à Petite-Rivière (Perron et Gauthier 2000 : 87, 117-118). Cette population, qui prend sa source surtout dans la côte de Beaupré et l’île d’Orléans, est « homogène » puisque peu de nouveaux arrivants s’y intègrent entre 1675 et 1849 : le « coefficient de parenté [y est donc] élevé, même si les interdits quant aux mariages consanguins sont respectés » (Perron et Gauthier 2000 : 118). Marie-Josèphe colle la note dans sa boîte le 14 septembre 1790. Quelques jours plus tard, le 4 octobre 1790 (Fig. 4), elle épouse Joseph Taillon dit Michel38, un cultivateur de Château-Richer, où elle déménagera. Elle a trente-deux ans et lui, vingt-huit39. Cela nous semble assez âgé, surtout pour une femme40, et pourrait peut-être s’expliquer par la difficulté de trouver un conjoint dans un milieu où le coefficient de parenté est élevé, d’où la nécessité de recourir à l’exogamie. Le choix du mois d’octobre pour sceller l’union n’est pas un hasard : Taillon étant cultivateur, il fallait attendre la fin des récoltes, ce qui convenait aussi aux invités, occupés par les mêmes travaux41(Lachance 2000 : 100-101).

20 Les époux avaient publié un premier ban42 à la messe paroissiale, présidée par le curé Louis Lelièvre, le deuxième dimanche de septembre, et ont obtenu une dispense de deux bans de l’évêque de Québec, Mgr Jean-François Hubert, le 20 septembre43. Étaient-ils pressés de se marier ? Il se peut aussi que l’absence d’un prêtre résidant, donc de l’impossibilité d’annoncer les bans lors de trois messes dominicales consécutives, ait facilité l’obtention de la dispense44. Marie-Josèphe quittera donc Petite-Rivière pour s’établir à Château-Richer, à une soixantaine de kilomètres au sud. Pour y arriver, elle devra naviguer sur le fleuve, probablement à bord d’une goélette, au moins jusqu’à Saint-Joachim car il n’y a pas de chemin de terre reliant les deux endroits à l’époque (Perron et Gauthier 2000 : 103-106). Ses effets personnels, dont la boîte, l’ont suivie à Château-Richer. Marie-Josèphe craignait vraisemblablement de la perdre en chemin ou de se la faire voler. Peut-être avait-elle étiqueté ainsi ses autres possessions ? On peut l’imaginer, avec son frère et d’autres membres de la famille, s’affairer à cette tâche. En outre, son contrat de mariage, établi par le curé Lelièvre à « défaut de notaire sur les lieux », stipule qu’elle apporte avec elle « un petit coffre, une cassette45, un lit garni et un buffet garni »46.

Display large image of Figure 4

Display large image of Figure 421 Nous savons peu de choses de la vie de Marie-Josèphe à Château-Richer (Fig. 5), vie rythmée par les travaux agricoles et domestiques, les soins aux enfants, le calendrier liturgique, les relations familiales et de voisinage et certainement quelques divertissements comme les veillées ou les fêtes populaires. En 1790, lorsqu’elle s’y installe, le village compte 640 habitants (Buteau 2005 : 49). Elle accouche de son premier enfant connu en 1792, une fille prénommée Marie-Josèphe47. Monique suivra le 22 juillet 179348, puis Marie-Louise le 23 février 179549. Elle a sans doute bénéficié des services d’une sage-femme ; à Château-Richer, d’ailleurs, le métier se transmet de génération en génération depuis fort longtemps (Laforce 1985 : 146-149). Ses accouchements ont certainement eu lieu dans la pièce commune de la maison, comme c’était le cas la plupart du temps à l’époque (Lachance 2000 : 25). Il n’est pas impossible qu’un chirurgien, comme Johann Théodor Besserer, ait aussi été impliqué (Lessard 2012 : 346).

Display large image of Figure 5

Display large image of Figure 522 Marie-Josèphe meurt le 12 mai 1795, à l’âge de trente-sept ans, « après s’être confessé[e], et avoir reçu le saint viatique [communion du mourant] (elle n’avait pas reçu l’extrême onction, par surprise de la mort) »50. Bébé Marie-Louise, sa plus jeune, la suit dans la tombe quatre jours plus tard le 16 mai : née le 23 février, elle n’avait pas encore trois mois51. On ne connaît pas les causes de leur décès. Un autre bébé meurt le lendemain de l’inhumation de Marie-Louise ainsi que plusieurs enfants en bas âge au printemps de 1795. Une épidémie quelconque n’est pas à écarter, mais nous n’en avons trouvé aucune preuve. Le « mal de la Baie-Saint-Paul », dont la portée a été exagérée, ne semble pas non plus être en cause.52 Des complications survenues à la suite de l’accouchement pourraient aussi être à l’origine du drame, mais cela est peu probable étant donné l’âge du bébé53. Les deux autres filles de Marie-Josèphe mourront également très jeunes : son aînée, Marie-Josèphe, meurt à la veille de ses six ans en février 179854; Monique meurt à quinze ans en 180855. La mortalité infantile, très élevée, touchait toutes les familles : « deux enfants sur cinq décèdent avant l’âge de quinze ans au Canada au XVIIIe siècle » (Lachance 2000 : 42). Marie-Josèphe Fortin et Joseph Taillon n’auront donc pas de descendance56.

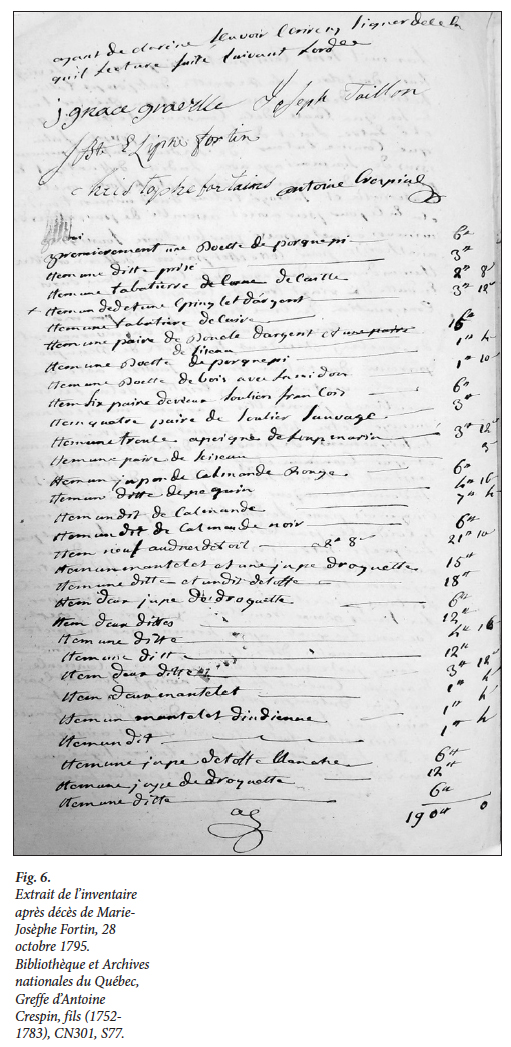

23 L’inventaire après décès de Marie-Josèphe (Fig. 6) a été rédigé le 28 octobre 1795, soit cinq mois après sa mort, à la demande de son veuf57. C’est un document intéressant à bien des égards, notamment parce qu’il y est aussi question de la tutelle de ses enfants mineurs – ses deux filles, Marie-Josèphe et Monique – et que l’on y perçoit très bien l’importance de la famille et de la communauté. Lors d’une « assemblée de parents » (conseil de famille, composé de sept personnes) tenue le 23 octobre 1795, Joseph Taillon est déclaré tuteur de ses enfants et Jean-Baptiste Éliphe, leur oncle maternel, subrogé-tuteur (tuteur remplaçant)58. Le plus jeune frère de Marie-Josèphe, Christophe, est témoin.

Display large image of Figure 6

Display large image of Figure 624 L’inventaire de ses « linges et hardes », réalisé en présence de témoins, nous renseigne sur les possessions de Marie-Josèphe. La liste n’est pas bien longue, mais le premier élément qui y figure est « une Boette de porquepi » (boîte de porc-épic), évaluée à six livres59. Le deuxième est une boîte semblable (« item une ditte »), évaluée à trois livres. Et il y en a une troisième un peu plus bas (« item une Boette de porquepi »), évaluée à une livre et quatre sols. La boîte qui est à l’origine de cet article est sans aucun doute l’une d’entre elles : peut-être celle qui avait le plus de valeur, ce qui expliquerait en partie le fait qu’elle ait été transmise et préservée?

25 L’inventaire nous indique que la boîte ornée de piquants de porc-épic évaluée à six livres a une valeur équivalente, par exemple, à celle de ses six paires de vieux souliers français. Il n’existe pas de témoignages iconographiques connus d’intérieurs de maisons d’habitants de la vallée du Saint-Laurent avant le début du XIXe siècle : les inventaires après décès sont donc très utiles pour tenter de les reconstituer60. On peut ainsi s’imaginer la boîte dans un univers domestique assez humble, posée sur un buffet, peut-être peint (Fleming 1994 : 15-17, 102-133) – comme nous l’avons vu plus haut, elle en a reçu un à son mariage – sur une petite table d’appoint ou sur la tablette d’une cheminée où étaient parfois disposés divers objets en guise de « garnitures » (Hardy 2001 : 78-79, 84-85)61. On trouve aussi dans l’inventaire des indices sur le type d’objets que pouvaient contenir l’une ou l’autre de ses boîtes. Marie-Josèphe possédait des bijoux : « une épinglet[te] d’argent » (épinglette ou broche) et « une paire de boucle[s] d’argent ». D’autres menus objets auraient aussi pu y être rangés comme sa « paire de sisceau » (ciseaux) ou du fil et des aiguilles, par exemple. Une « boette de bois avec lamidon » nous renseigne sur son utilisation de la poudre d’amidon par coquetterie ou pour des questions d’hygiène (Hardy 2001 : 117-120). Elle avait aussi une « trous[s]e à peigne de loup marin » (en peau de phoque) : on utilisait les peignes, à l’époque, surtout pour l’épouillage (Hardy 2001 : 115). De même deux tabatières, l’une d’écaille, l’autre de cuivre. On peut en déduire qu’elle consommait du tabac, peut-être à priser ou en le fumant à la pipe62. Ses vêtements sont aussi décrits : elle possédait notamment trois jupons de calmande63, plusieurs jupes de droguet64 et d’étoffe et cinq mantelets. Enfin, notons ses « quatre paire[s] de soulier[s] sauvage[s] », c’est-à-dire de mocassins. Les mocassins et les bottes « sauvages », empruntés aux Autochtones et adoptés par les Canadiens depuis plusieurs générations, étaient en effet plus adaptés à la campagne canadienne, cadre de vie de Marie-Josèphe, que les souliers français (Hardy 2007 : 61-62 ; Back 1991 : 38-41).

26 Joseph Taillon se remarie en 1796 à Geneviève Crespin65 et il meurt le 5 mai 1811, à l’âge de 49 ans66. Le couple n’a pas eu d’enfant. Le 1er février 1813, Geneviève, qui aura bientôt 56 ans, donne ses terres, ses animaux et tous ses biens, provenant de sa communauté avec Joseph Taillon, à son neveu Jean-Vincent Crespin qui doit en échange assurer sa subsistance (Gariépy 1993 : 471). La boîte de Marie-Josèphe Fortin faisait donc partie des biens donnés. Geneviève meurt le 29 avril 1838, à l’âge de 81 ans67. Comme nous l’avons mentionné en début de texte, Barbeau acquiert la boîte en 1930 auprès de Vincent Crépin à Château-Richer : il s’agit du petit-fils de Jean-Vincent Crespin68. Cent quarante ans séparent ainsi l’année où Marie-Josèphe a collé la note dans sa boîte à la veille de son mariage, en 1790, de celle où elle fut acquise par Barbeau, en 1930.

27 La petite sœur de Marie-Josèphe, Marguerite69, de vingt ans sa cadette, avait également épousé un homme de Château-Richer, Pierre Jobidon, le 26 juin 1797 à Petite-Rivière. Fait intéressant, Joseph Taillon a signé comme témoin. Marguerite, son père Jean-Baptiste et son frère Jean-Baptiste Éliphe signent aussi l’acte70. Marguerite aura elle aussi un destin tragique. Elle meurt à Château-Richer le 9 mars 180371, à 24 ans, huit jours après avoir accouché d’un garçon, Pierre-Jean-Baptiste72, qui mourra quelques semaines plus tard. Elle avait aussi perdu un garçon de deux ans, Pierre, en 180173. Lorsque son veuf se remarie en 1804, il fait dresser l’inventaire des biens de la communauté, dans lequel apparaît « une boëte garni de porc epi avec divers a[r]ticles » évalués ensemble à trois livres74 . Marie-Josèphe et Marguerite auraientelles appris à fabriquer de telles boîtes ? Auprès de leur mère, par exemple, qui était originaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, endroit très fréquenté par les Mi’kmaq ?

28 Quelques inventaires dressés à Château-Richer à la même époque comprennent de ces boîtes. Ainsi feue Marie Marguerite Racine, épouse d’Ignace Gravelle, possédait « deux petites boëtes de porc épi estimées ensemble deux livres »75. Marguerite Thibault, la seconde épouse de ce même Gravelle, avait « une boëte garni de porc épi estimé deux livres huit sols »76. Ces boîtes, décrites avec les « linges et hardes » des épouses, étaient-elles d’usage exclusivement féminin ? Par ailleurs, nous ne pouvons expliquer pourquoi la première boîte qui apparaît dans l’inventaire de Marie-Josèphe est évaluée à six livres puisque, dans d’autres inventaires, leur valeur ne dépasse généralement pas trois livres.

29 Des Canadiennes pratiquaient-elles également ce genre d’artisanat, qui aurait pu se transmettre dans les familles – comme celle des Fortin par exemple – par une mère, une tante ou une grand-mère ? S’agissait-il simplement de cadeaux communs à l’époque, obtenus de commerçants, Autochtones ou non ? En 1800, un voyageur anonyme inscrit dans son journal que les jeunes filles « du village » et les religieuses de Trois-Rivières fabriquaient des boîtes et des paniers d’écorce et les décoraient de poils d’orignal teints que leur procuraient des Autochtones (Philipps 1998 : 296, note 37). Dans cette région, ce type d’artisanat, lucratif, est une véritable industrie : en 1852, un recenseur indique qu’un grand nombre de femmes, « des brodeuses sur écorce de bouleau avec poil d’orignal colorié », s’y adonnent (Morneau 1988 : 72). Pourquoi n’y aurait-il pas eu une production domestique de boîtes ornées de piquants de porc-épic, en particulier dans une région longtemps fréquentée par les Mi’kmaq ? Pourrait-on entrevoir la boîte de Marie-Josèphe, objet hybride, issu d’un dialogue, autrement ? Éviter de lui opposer une origine autochtone ou euro-canadienne ? Il semble en effet que les réalités des emprunts, des échanges et des contextes d’utilisation aient été bien plus complexes77.

Conclusion

30 Dans les collections de musées, les objets domestiques associés à des individus proviennent habituellement de membres de l’élite, dont ils témoignent du statut, et dénotent un certain luxe. Préservés par des descendants qui avaient le souci de perpétuer le souvenir d’un aïeul, ils sont parfois accompagnés d’une documentation substantielle que viennent compléter les témoignages oraux des familles. En plus de leur provenance, on a souvent des détails sur leur fabriquant : c’est le cas des pièces d’orfèvrerie ou d’horlogerie78 par exemple, des objets signés – par des hommes. En outre, lorsqu’ils ont appartenu à un militaire bien en vue, le parcours de certains objets anciens d’origine ou d’inspiration autochtone est plus facile à retracer79.

31 Marie-Josèphe Fortin n’a pas eu de descendance, ses trois filles étant décédées très jeunes. De ce fait, elle n’intéresse probablement pas beaucoup les généalogistes. Or la note collée dans sa boîte, comme un écho lointain, nous a permis de lever le voile sur sa vie, de la sortir de l’anonymat. Nous avons ainsi pu dégager des informations sur les étapes fondamentales de l’existence de cette habitante, à travers les actes notariés et les registres paroissiaux : sa naissance, son mariage, son déménagement à Château-Richer, la naissance de ses enfants, sa mort et celle de ses proches. Nous avons également vu émerger un portrait des liens qu’entretenaient certaines familles de la côte de Beaupré et de Charlevoix, des solidarités et des stratégies familiales, de la structure sociale des paroisses à la fin du XVIIIe siècle. Son destin tragique, et celui de ses filles, fut aussi celui d’un grand nombre de femmes et d’enfants du Bas-Canada... dont les intérieurs domestiques, sobres, étaient agrémentés de meubles, de quelques textiles et d’humbles petits objets comme cette boîte.

32 Cette boîte qui, à elle seule, possède une grande valeur documentaire. À défaut de pouvoir identifier l’artisane qui l’a fabriquée – une Mi’kmaq ? Une Canadienne ? Une femme métisse ? – elle constitue, par sa forme, par les matériaux qui la composent, par son contexte d’utilisation et sa provenance, un excellent témoignage des échanges entre les Autochtones et les habitants de la vallée du Saint-Laurent. Qui sait par quel chemin elle s’est retrouvée à Petite-Rivière-Saint-François ? À cet égard, il serait intéressant de tenter de découvrir des schémas plus précis quant à la circulation de ce type d’artisanat à la fin du XVIIIe et au début du XIXe siècles. L’analyse d’une grande quantité d’inventaires après décès de gens ayant vécu en des lieux fréquentés par des Mi’kmaq – Sainte-Anne-de-Beaupré, Château-Richer ou la côte de Lauzon (Lévis), par exemple – de récits de voyage et d’autres sources permettrait de dresser un portrait plus clair du commerce, de la présence de ces boîtes dans les intérieurs domestiques laurentiens et, peut-être, des artisanes qui les ont fait naître de leurs mains.

Je remercie Benoît Thériault, spécialiste en information des collections, archives textuelles, au Musée canadien de l’histoire (MCH), d’avoir partagé ses connaissances sur Marius Barbeau, sa carrière et son fonds d’archives, ce qui m’a permis de comprendre le contexte d’acquisition de la boîte. Mes remerciements vont également à Caroline Marchand et Amanda Gould, restauratrices au MCH, ainsi qu’à Marion Billot, stagiaire, étudiante au Master Conservation-Restauration à la Haute-École Arc de Neuchâtel (Suisse), qui ont travaillé à sa restauration. Merci aussi à Jonathan Lainey et John Willis, conservateurs au MCH, qui ont lu les versions préliminaires de ce texte et dont les commentaires et corrections ont été très utiles. Ces personnes ont partagé mon enthousiasme à l’égard de cet objet et de son histoire et nos échanges ont grandement contribué à la concrétisation de cet article.