Articles

Apports du réalisateur et des communautés sur les films documentaires réalisés pour l’UNESCO sur le Patrimoine Culturel Immatériel

Abstract

This submission deals with the messages expressed by ethnologists who have produced documentary films on topics that are included in UNESCO’s survey of Intangible Culture. The article examines the values promoted by ICH through images and sounds, taking into account the point of view of the director as well as the community’s judgement of the values that should be publicly presented.

The ideas expressed by directors and creators in conversations about their work are highlighted in the study. The various viewpoints expressed by the directors of documentaries dealing with ICH are observed, in an attempt to discern the influence a director can have on the outcome of his or her film.

The ultimate goal is to establish a theoretical space linking documentary film and heritage, in order to define an anthropology of emotions leading to an interplay of roles between the person who is filming, the subject being filmed and the audience.

Résumé

Cette contribution porte sur les messages véhiculés par les ethnologues ayant réalisé les films documentaires portant sur les éléments du Patrimoine culturel immatériel inscrits sur la liste de l’UNESCO. Prenant en compte à la fois le regard du réalisateur et le poids des communautés sur les valeurs qui doivent être transmises au public, cet article examine les valeurs du PCI par le biais de l’image et du son.

S’appuyant également sur les propos tenus lors d’entretiens par les réalisateurs et les concepteurs au sujet de leur travail, cette étude vise à identifier les différentes déclinaisons du regard du réalisateur dans le documentaire sur le PCI, en constatant l’apport et l’influence qu’un réalisateur peut avoir sur son film.

Il s’agit donc d’ouvrir un espace théorique entre film documentaire et patrimoine, de définir une anthropologie émotionnelle conduisant à une interaction entre l’instance qui filme, l’instance filmée et l’instance réceptrice.

1 Cette courte étude présentée aujourd’hui est une première étape d’une recherche générale portant sur les messages véhiculés par les films documentaires réalisés sur les éléments du Patrimoine Culturel Immatériel inscrits à l’UNESCO. Prenant en compte à la fois le regard du réalisateur ainsi que le poids des communautés sur les valeurs qui doivent être transmises au public, cette recherche examine les valeurs PCI par les biais de l’image et du son.

2 Ouvrant un espace théorique entre film documentaire et patrimoine immatériel, la démarche sera d’établir le lien entre le réalisateur, les communautés, le documentaire, et le PCI, ce dans une perspective d’anthropologie visuelle – plus précisément, audiovisuelle, le son ayant un rôle tout aussi important que l’image, une anthropologie verbale coexistant avec une anthropologie visuelle.

3 Après s’être intéressée aux aspects théoriques, la réflexion portera, dans une seconde étape, sur l’analyse anthropologique et ethnologique de deux films documentaires, étudiant ainsi deux approches différentes empruntées par des réalisateurs de films PCI. Le premier sera le documentaire La fauconnerie, un patrimoine humain vivant, réalisé par Sandy Crichton en 2012 pour l’inscription de cet élément sur la Liste PCI (Unesco, Dossier d’inscription, n° 00732). Produit par Nick Fox d’International Wildlife Consultants, ce film est né d’une collaboration entre plusieurs pays. Le second sera le documentaire Le bigwala, musique de trompes en calebasse et danse du royaume du Busoga en Ouganda, réalisé dans le cadre de l’inscription de l’élément du même nom en 2012 sur la Liste PCI nécessitant une sauvegarde urgente (Unesco, Dossier d’inscription, n°00749). Celui-ci, financé par le National Council of Folklorists of Uganda, a été réalisé par James Isabirye avec une équipe réduite.

4 S’appuyant sur les propos des « réalisateurs » au sujet de leur travail, cette étude vise donc à identifier les différentes déclinaisons des valeurs PCI dans deux documentaires de sujets et d’approches différents. La méthode d’analyse sera la suivante : par convention, le terme de « réalisateur » définira l’ensemble des équipes techniques et scientifiques qui ont permis la réalisation de ces films et l’observation de leurs approches permettra de constater l’apport positif et négatif que les réalisateurs peuvent avoir sur leurs films. Il sera également pris en compte l’apport des communautés participantes, plus particulièrement celui des personnes filmées, lesquelles seront dénommées « informateurs ». Il conviendra de voir alors comment ces deux instances, filmante et filmée, collaborent lors de ce processus créateur et le jeu qui ressort de cette interaction avec l’instance réceptrice qui recevra les messages PCI.

5 Cet article est une simple approche portant sur deux films du PCI - alors que ce dernier en compte plus de 200 à ce jour - et tentera de montrer la pertinence d’une future analyse pluridisciplinaire de ce corpus de documentaires et en quoi celui-ci peut nourrir le champ de l’anthropologie audiovisuelle.

Rôles du réalisateur et des communautés dans le documentaire PCI

1.1 Le documentaire et l’ingérence du réalisateur

6 Le dictionnaire Petit Robert propose la définition suivante du film documentaire:

7 Cependant cette définition est très contestable car elle sous-entend qu’aucune latitude n’est laissée au spectateur, le documentaire étant considéré comme « didactique », et prétend que ce dernier est une pure transcription de la réalité et donc sans aucune manipulation.

8 Pourtant, de par son dispositif, le documentaire est une forme cinématographique et non une réalité, et relève donc d’une manipulation du réel et d’une ingérence du réalisateur sur ce réel.

9 Le cinéma est l’illusion bidimensionnelle d’une réalité à trois dimensions. On voit plus, on voit moins, on voit autre chose et surtout on voit autrement que ce que l’appareil enregistre. Le réalisateur ne restitue pas dans l’image ce qu’il a vu, il rend visible ce qu’il souhaite montrer, sans l’avoir vu tel qu’il le montre. Ainsi, le réalisateur n’enregistre pas juste une image préexistante, il invente une image qui n’a d’existence que sur l’écran. En effet, « Le champ cinématographique n’est pas le champ réel, car l’espace se trouve tout autour de l’opérateur, non devant lui » (Colleyn, 2012/3, 468). La mise en scène et le cadrage sont donc les fondements même du documentaire.

10 Cette notion de « mise en scène » se retrouve dans les écrits de l’anthropologue Bernard Müller (2013). Celui-ci envisage le terrain ethnologique comme un dispositif créé par le chercheur, dans lequel ce dernier élabore avec les « enquêtés » une situation sociale qui lui permettra de tirer des conséquences méthodologiques en y faisant émerger la connaissance anthropologique. Müller rapproche ce processus à celui d’une mise en scène théâtrale et unit donc ainsi pratique spectaculaire et technique d’enquête à travers une démarche « ethnodramaturgique », dans laquelle l’enquête est semblable à une « performance » et l’ethnologue de terrain à un « ethnodramaturge » (reprenant ici le terme de Victor Turner, Turner, 1982).

11 Müller considère que la compréhension de situations sociales est l’objet de la recherche ethnologique, et que toute situation sociale est une « succession d’actions » qui s’inscrit simultanément dans l’histoire des « enquêtés » et celle du chercheur, il parle ainsi de « cadres de l’action ». Selon lui, la restitution ethnographique relève de la description didascalique d’une « séquence d’actions qui s’effectuent de manière spécifique, historique et circonstanciée ». Le point de vue de Müller est donc inverse de la position positive, plutôt que de penser le fait social comme extérieur au chercheur qui doit faire sa description en se faisant discret, Müller invite le chercheur à provoquer la situation sociale.

12 Jean Paul Colleyn, anthropologue spécialisé dans la réalisation de films documentaires, estime lui aussi que le cinéma documentaire « n’échappe jamais totalement à la mise en scène ». Cependant, Colleyn aborde l’ambiguïté du mot « scène », ce dernier évoquant le théâtre, soit des acteurs jouant une histoire déjà écrite. Bien que chaque plan d’un film documentaire soit « construit », il montre des événements et non un monde imaginaire. Selon Colleyn, les gens filmés ne sont peut-être pas des acteurs, mais ils sont bien des « personnages », de par le fait que « l’anthropologue visuel » les a choisis parmi d’autres et les a mis en scène pour leur donner « la parole ». Le chercheur est ici comparé à un auteur, qui distribue le propos entre ses différents personnages, et travaille le récit, sa syntaxe, son style, son rythme, et l’émotion suscitée. Son texte « sort du terrain » mais est toutefois son propre discours.

13 L’ethnologue Caterina Pasqualino (à paraître) pense elle aussi que « l’anthropologue cinéaste » a plus ou moins recours, sur son terrain, à une « mise en scène collective ». Elle reprend une démarche pluridisciplinaire dans laquelle le terrain est pensé comme une expérience partagée, une sorte de conversation, et les performances reposent « sur la mise en forme spectaculaire d’un complexe de relations » dans lequel le chercheur et la personne impliquée sont « acteurs » (nous retrouvons ici la complexité du jeu social et ses multiple ressorts notés par Müller). Il s’agit donc d’un « spectacle anthropologique », une performance à laquelle le spectateur participe.

14 Ce concept fait écho avec la notion d’échange entre « informateurs » et « dramaturge social» de Müller, qui juge que l’attitude du chercheur relève plus du dialogue que de l’observation, les « informateurs » étant des interlocuteurs. Il note en effet le passage d’une ethnographie « visualiste » (au sens d’observation) à une anthropologie « communicative/dialogique » qui permet communication et interaction sur le terrain (Müller réfère ici à Johannes Fabian qui parlait d’un glissement « d’une ethnologie informative à une ethnologie performative », J.Fabian, 1990, 4).

15 Pasqualino constate également, de par sa propre expérience, que la présence du cinéaste « risque de dénaturer l’esprit », les individus filmés perdant leur spontanéité et cherchant à composer leur « rôle ». Cependant, elle considère que l’anthropologie filmée est interactive et émotionnelle ; les ethnologues n’étant plus de simples observateurs, ils sont actifs et provoquent des situations théâtrales. Leurs investigations deviennent plus « intimes et spontanées » et le film les aide à approfondir leurs enquêtes en permettant l’observation des émotions individuelles et collectives.

16 Colleyn est amené à dire que l’anthropologie audiovisuelle implique non seulement une mise en scène et une conservation des connaissances mais également un « espace expérimental productif ». Selon lui, l’anthropologie audiovisuelle doit prendre en compte, en plus des images et des sons, les illusions qui peuvent en ressortir (les apparences trompeuses de l’image, ce qui est dit implicitement ou ce qui est impliqué, ce qui est caché ou juste suggéré, etc).

17 Que le chercheur soit comparé à un dramaturge, un auteur, ou un cinéaste, il en dégage que le cinéma documentaire soit donc bien une forme, avec un point de vue (celui de réalisateur), une observation passive étant impossible. Jean-Paul Colleyn (1994, 116-117) a élaboré sur cette notion de point de vue, précisant qu’un film documentaire n’a de cohérence qu’à la condition de respecter trois étapes essentielles : conception, tournage et montage, chacune d’entre elles comportant un ensemble de choix et de techniques (repérage, cadrage, narration, structure, montage, commentaires, dialogues, etc.) ; le point de vue étant rendu visible dans ces choix - que ceux-ci soit d’ordre intellectuel, moral ou esthétique.

18 Pasqualino ajoute également que les documentaires peuvent acquérir une valeur à la fois artistique et anthropologique quand les impératifs esthétiques et épistémologiques coïncident ; toutefois, leur réussite tient à une relation réussie entre le cinéaste, le sujet et le spectateur.

19 Le documentaire apparaît donc être un jeu entre trois instances : l’instance filmée (le réel), l’instance filmante (le cinéaste) et l’instance réceptrice (les spectateurs). Toute analyse devra donc s’interroger sur les questions suivantes : « Qui voit ? Que voit-on ? Qui montre ? » (Colleyn, 2012/3, 468).

20 Il est important de noter que les spectateurs sont de nos jours plus avertis qu’auparavant et, comme le note Colleyn, questionnent le processus créateur, dont le sujet et son contexte, et s’interrogent sur les conditions du tournage et la volonté de l’instance filmée d’apparaître devant la caméra. Il est donc nécessaire de souligner que collectivement, la grande communauté formée par l’instance réceptrice a des attentes face à un documentaire de l’UNESCO et que le réalisateur ne peut totalement les ignorer.

1.2 Le documentaire et le PCI

21 L’UNESCO accorde une grande importance au patrimoine documentaire et audiovisuel en général et encourage les pays à sensibiliser le grand public à la diversité des manifestations et expressions du PCI, notamment à travers des documentaires, ceux-ci pouvant renforcer la connaissance des langues et de la culture dans les sociétés contemporaines ainsi que diffuser des informations sur les meilleures pratiques de sauvegarde.

22 Les dossiers de candidature des éléments doivent également contenir une vidéo d’une durée maximum de 10 minutes (y compris les titres et les génériques), avec une bande-son et/ ou des sous-titrages en anglais ou en français (Unesco, Dossier de candidature). L’UNESCO encourage les États parties à soumettre la vidéo dans différentes versions linguistiques, y compris dans la langue originale.

- Les vidéos doivent être soumises conformément aux spécifications techniques des instructions des formulaires de candidature, soit :

- Les formats acceptés sont, par ordre de préférence : Blue-ray, HDV (bandes DV ou MiniDV), DVD ou DV (bandes DV, MiniDV ou DVCAM).

- Les sous-titres doivent être dissociés de l’image, par exemple dans des fichiers tels que .srt, .sub, .smi ou .rt.

- L’enregistrement vidéo doit être identifié clairement par son identifiant, le titre et la langue.

- La date de leur création, le nom du créateur, et un crédit complet est également nécessaire. Le crédit doit prendre la forme : « © [année] par [nom du titulaire des droits] ».

- La vidéo doit être accompagnée d’une déclaration de cession de droits, accordant à l’UNESCO « les droits non exclusifs d’utiliser, de publier, de reproduire, de diffuser, de présenter, de communiquer ou de mettre à la disposition du public, en tout ou en partie, dans toute langue ou sous toute forme et par tous moyens, y compris numériques, le(s) document(s) ci-après.» Ceci implique une cession de manière irrévocable, pour une durée illimitée et pour le monde entier.

23 L’État soumissionnaire est souvent le détenteur des droits, et la signature doit être celle d’un responsable habilité. Dans les autres cas, le réalisateur de la vidéo conserve la propriété des droits, et il relève de la responsabilité de l’État d’obtenir sa signature.

24 Ces documentaires sont donc partie intégrante des dossiers d’inscription et ont pour but de montrer les éléments tels qu’ils ont été inscrits, reflétant non seulement les pratiques, représentations, expressions et savoir-faire, mais également les faits suivants (Unesco, Convention 2003) :

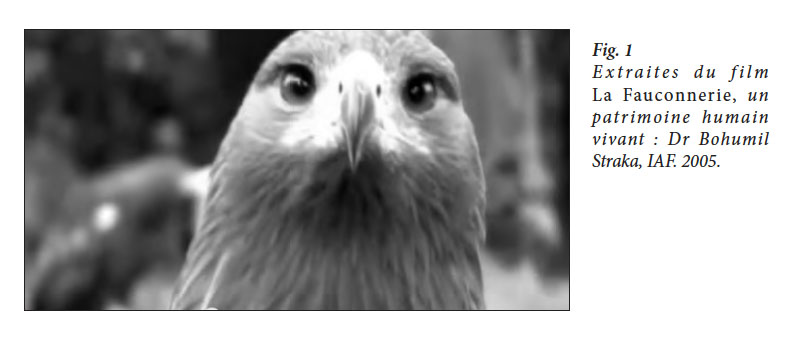

- qu’ils soient reconnus comme faisant partie de leur patrimoine culturel par des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus ;

- qu’ils soient transmis de génération en génération ;

- qu’ils soient recréés en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire ;

- qu’ils leur procurent un sentiment d’identité et de continuité ;

- qu’ils soient conformes aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à l’exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d’un développement durable.

25 Tout documentaire sur les pratiques PCI se devrait donc de refléter les caractéristiques ci-dessus, et il serait intéressant de voir de quelle manière celles-ci peuvent se décliner, c’est-à-dire sous quelles formes et de quelles manières elles peuvent être retranscrites par l’image et le son.

26 D’autre part, il est important de remarquer que l’Unesco, commanditaire de ces films, joue également un rôle secondaire dans l’instance filmante, de par ses attentes, ainsi que les contraintes imposées aux réalisateurs de ces documentaires.

1.3 Le PCI et les communautés

27 L’attribution de la valeur patrimoniale à un élément relève de ses praticiens. La Convention de 2003 sur le PCI (Unesco, Convention 2003) propose d’investir les « communautés, groupes et individus » d’un nouveau rôle, plus actif, dans les actions auparavant réservées aux spécialistes du patrimoine.

28 La place accordée aux communautés positionne la société civile au cœur même du système du PCI au point que, selon Valdimar Tr. Hafstein (cité d’après Bauman, 2001), la Convention serait avant tout un outil de sauvegarde des communautés, reflétant en cela le « désir de communauté » qui caractérise la société contemporaine et soutient son besoin d’affirmer une appartenance et une identité partagées. La convention-cadre du Conseil de l’Europe (Conseil de l’Europe, 2005) sur la valeur du patrimoine culturel pour la société introduit l’idée de « communauté patrimoniale » et élargit le principe de la « participation » de la société civile à la reconnaissance et à la protection des biens culturels.

29 Des experts réunis par l’Unesco à Tokyo en mai 2006 ont formulé une définition non officielle mais très révélatrice car elle positionne PCI et communautés en miroir : « Les communautés sont des réseaux de personnes dont le sentiment d’identité ou de liens naît d’une relation historique partagée, ancrée dans la pratique et la transmission de, ou l’attachement à, leur PCI » (Unesco-ACCU 2006). Si le patrimoine matériel est en quelque sorte un territoire, on peut affirmer pour les mêmes raisons que le patrimoine immatériel est la communauté.

30 Cependant, l’usage que le dispositif de l’Unesco fait de la notion de « communauté » ne prend pas en compte sa complexité. Telles que les ethnologues les observent sur le terrain, les communautés ne sont jamais des groupes homogènes et consensuels mais bien des systèmes sociaux complexes.

31 Les communautés sont de nos jours impliquées dans les différentes étapes du processus de patrimonialisation, dont la création du dossier de candidature des éléments. Elles participent également à la réalisation des documentaires qui nous intéressent, non seulement à titre d’informateurs, mais décidant également sur ce qui doit être dit et montré. La conception et la réalisation d’un documentaire fait donc appel à une communauté et la mobilise, faisant alors ressortir l’importance de ses pratiques culturelles.

32 Tout documentaire sur le PCI naît donc d’une interaction entre le réalisateur et la communauté participante, le film reflétant l’engagement de la communauté et l’ingérence du réalisateur. Il est important de prendre ceci en compte lors de l’analyse de ces films, cette analyse se devant d’être contextualisée, réfléchissant sur les conditions sociales (économiques, politiques, idéologiques) autour de la conception du film (Colleyn, 2012/3). En effet, les interprétations qui sortiront de l’analyse seront fortement influencées par les facteurs extérieurs notés plus haut. Il serait aussi intéressant de prendre en compte la signification tirée du film par la communauté elle-même, selon le principe de « photo elicitation » de John Collier (Collier, 1986, cité par Colleyn 2012/3) qui collectait sur le terrain les différents sens donnés à ses photographies par les gens concernés. A noter que, comme le souligne Jean Paul Colleyn « toutes les cultures ont leurs images et leurs symboles visibles, mais ceux-ci renvoient souvent à une autre scène moins visible ou invisible » 2012/3, 459).

2 Déclinaisons des valeurs PCI dans le documentaire La Fauconnerie

33 La fauconnerie consiste à dresser des faucons pour la chasse de gibier. Sa pratique remonte à plus de 4000 ans et il s’agit d’une des plus anciennes relations entre l’être humain et l’oiseau. L’interaction entre le rapace et sa proie évolue suivant « la trame d’une pièce de théâtre qui remonte à la nuit des temps, la tâche du fauconnier est de rassembler les acteurs sur la scène de la nature. » (Unesco, dossier inscription Fauconnerie).

34 La fauconnerie est intégrée comme pratique sociale récréative dans la vie des communautés d’une soixantaine de pays. Bien que ses praticiens soient d’origines diverses, la fauconnerie les unit par un ensemble de traditions et valeurs forgées par la culture et se transmet donc de génération en génération comme une tradition culturelle (aussi bien par le mentorat, l’apprentissage en famille, que par entraînement dans des clubs officiels).

35 Cet élément, qui se manifeste donc dans plusieurs domaines du PCI tels que les traditions et expressions orales, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs, les pratiques et connaissances concernant la nature, ainsi que les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, a été inscrit sur la Liste PCI en 2012 par un ensemble de pays : les Émirats Arabes Unis, l’Autriche, la Belgique, la République Tchèque, la France, la Hongrie, la République de Corée, la Mongolie, le Maroc, le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Espagne, et la République Arabe Syrienne. La fauconnerie est en effet considérée comme symbole culturel dans de nombreux pays, et renforce les liens de l’homme contemporain avec la nature qui l’entoure.

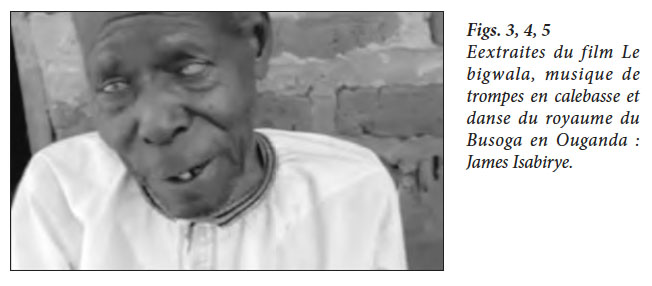

36 Le documentaire qui a été fait dans le cadre de sa candidature, La Fauconnerie, un patrimoine humain vivant, a été réalisé par l’écologiste néo-zélandais Sandy Crichton. Le film a été produit par le fauconnier Nick Fox, directeur d’International Wildlife Consultants UK, qui a également écrit la narration et effectué les choix de montage. Ces derniers ont pu exprimer leurs idées créatrices lors de différents entretiens (Entretiens, 2013).

2.1 Ingérence du réalisateur et engagement des communautés

2.1.1 Conception

37 Bien que la pratique de la fauconnerie soit universelle, ses manifestations individuelles sont diverses dans leur équipement, traitement, etc, et suivent des coutumes locales séculaires. Le dossier de candidature de la fauconnerie a été assemblé par les communautés de fauconniers de chaque état soumissionnaire, qui ont également sélectionné les photos et les vidéos qui leur semblaient les plus représentatifs de leur tradition.

38 International Wildlife Consultants (IWC) du Royaume-Uni ayant travaillé depuis 1989 avec le gouvernement d’Abu Dhabi autour de la Fauconnerie, son directeur Nick Fox fut choisi comme producteur exécutif (avec Javier Ceballos) pour le documentaire de candidature. Il est intéressant donc de remarquer que le producteur est lui-même membre de la communauté représentée dans le documentaire. Le film a été conçu à la manière d’un puzzle, en effet, comme l’explique Nick Fox, il consiste en un assemblage de vidéos fournies par les différents états soumissionnaires, de séquences réalisées par Sandy Crichton pour le documentaire en question, ainsi que des séquences d’archive du IWC. Malgré de nombreuses demandes, certains pays n’ont malheureusement pas fourni de vidéos représentatives de leur tradition, ceci montrant la complexité des dossiers multi nationaux. Il convient de noter que des versions antérieures du documentaire ont été faites comme supports à diverses réunions et ateliers préliminaires.

39 La narration a été écrite par Nick Fox luimême ; selon lui, les grandes lignes ont été écrites en l’espace de quelques minutes, « l’image étant censée raconter l’histoire » (Entretiens, 2013). Cependant, il a fallu l’ajuster au fur et à mesure des envois de vidéos. Sandy Crichton a réajusté en fonction, abrégé certains passages et réécrit d’autres. La narration a également été approuvée par Javier Ceballos, fauconnier et auteur de l’ouvrage Falconry, Celebrating a Living Heritage, et Nick Kester, ambassadeur du British Falconers Club. Il est important de mentionner que Nick Fox n’avait pas visionné d’autres documentaires de candidature au PCI, et qu’il a écrit sa narration comme « portrait » de la fauconnerie en suivant au plus près les exigences de l’UNESCO. La narration, de pair avec les images, vise donc à raconter l’histoire de la fauconnerie, mais également sa pratique moderne et le sentiment de fierté et d’identité des communautés.

2.1.2 Tournage

40 Le cinéaste animalier Sandy Crichton travaillait alors sous contrat pour l’IWC et réalisait des films sur leur travail, il a donc été choisi comme réalisateur/caméraman pour le documentaire qui nous intéresse ici. Il a notamment filmé les séquences tournées aux Emirats Arabes et au Royaume-Uni, utilisant une caméra Sony EX3 en Haute Définition, avec différents objectifs.

41 Les séquences fournies par les différents états soumissionnaires ont quand à elles été réalisées avec une grande variété de matériel, allant de caméras Handycam (séquences en République tchèque) à un matériel Haute Définition (séquences sud coréenne).

42 Les diverses séquences reflètent que la fauconnerie est pratiquée à tout âge, par des hommes et des femmes, amateurs et professionnels, de tous milieux, culture et religion, et témoignent de la forte relation entre l’homme et l’oiseau - un lien qui se reconnaît universel à travers ses traditions partagées. Le documentaire montre la quintessence de la fauconnerie, sous ses différents aspects, dont le maniement et le vol des rapaces. Cependant, la caméra n’est pas participante, elle ne fait que « montrer ». Certaines séquences, comme celle du désert aux Emirats, sont non seulement de vocation documentaire mais également artistique.

43 Certains gros plans sur les rapaces montrent également une sorte de rapport entre le caméraman et les oiseaux – dont un plan en particulier dans lequel un Aigle Royal regarde fixement la caméra, avec un air farouche et interrogateur (cf. image 1). Filmé par le Dr Bohumil Straka en 2005 lors de la réunion IAF en République Tchèque, ce plan permet, d’une certaine manière, de faire « parler » le rapace, créant de suite un espace interactif entre les trois instances : filmante, filmée et réceptrice. Comme le note Jean Paul Colleyn, « le gros plan sert souvent de soutien à la parole en « off » du personnage, pour donner l’impression d’une voix intérieure » ; dans ce cas précis il s’agit bien entendu de la voix off de la narratrice qui décrit l’intérêt de la fauconnerie.

44 Sandy Crichton, spécialiste du faucon néozélandais karearea, a filmé de nombreux oiseaux de proie durant sa carrière et explique cette distance problématique entre filmant et filmé. Selon lui, la plus grande difficulté est en effet de s’en approcher suffisamment afin de capter leur comportement et obtenir un résultat visuel qui soit à la fois spectaculaire et touchant. Dans un article écrit pour Forest & Bird Magazine, Sandy Crichton (2009, 20-25) décrit son expérience avec les rapaces, expliquant que certains faucons peuvent être agressifs envers la caméra et son opérateur.

45 Nick Fox a choisit la voix de Jo Oliver pour la narration, celle-ci étant selon lui « le seul membre du personnel avec une bonne voix ». Nick Fox lui a fait visionner le film et s’isoler « dans une chambre très calme à la ferme » pour l’enregistrement. Il important de noter que cette voix off a par la suite était superposée aux bandes sons originales des différentes séquences (ces dernières se retrouvant en arrière plan sonore), créant une sorte d’unité entre elles. La bande son est donc composée d’un son direct, capté sur le terrain, et d’un son fabriqué en studio (la narration et la musique de fosse), l’expérience auditive se révélant être d’une musicalité calme et chantante.

46 Il n’y a qu’une seule personne d’interviewée dans le film, et il s’agit de Kris Ulens, président de la Fédération belge des fauconniers, arrivant à vélo avec son faucon sur le bras au deuxième Festival International de Fauconnerie au Royaume-Uni en 2009 (cf. image 2). Cette séquence, filmée par Sandy Crichton pour le IWC, montre la fierté d’un fauconnier et fournit également une touche humoristique au film ; en effet, selon Nick Fox « parfois, un sourire est plus efficace que du sérieux ». Le réalisateur se dissimule derrière sa caméra, essayant de se faire oublier, en utilisant des « techniques qui masquent la présence du cinéaste et convoquent les commentaires de témoins » (Nichols, cité par Colleyn) – dans la séquence qui nous intéresse, le réalisateur n’est présent ni physiquement ni vocalement.

47 Du fait que ce documentaire soit un recueil de séquences, l’ingérence des réalisateurs lors du tournage est bien moins visible que dans d’autres documentaires comme celui de James Isabirye étudié ci-après. En effet, de style réaliste, le film ne présente aucune communication apparente entre les réalisateurs et leurs informateurs, et peut sembler plus proche d’une ethnographie visualiste et informative, cependant un point de vue est clairement exprimé par la narration ainsi que par les choix de montage.

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 2

Display large image of Figure 2

2.1.3 Montage

48 De part le nombre de séquences à inclure, il y eu un important travail de montage pour ce documentaire. Sandy Crichton était en charge du montage, sous la direction de Nick Fox. Selon Sandy Crichton, « le film a été finalisé seulement une fois que Nick en été content ». Ceci dit, Sandy Crichton, dont l’intérêt est plutôt la conservation des oiseaux de proie que l’art de la fauconnerie, dit avoir passé de bons moments lors du montage de ce film, essayant d’utiliser les différentes images de la meilleure manière possible afin de raconter l’histoire de la fauconnerie. Ayant eu aucun contrôle sur le contenu des séquences envoyées par les différents états soumissionnaires, Sandy Crichton a dû « tisser le tout en un ensemble cohérent ». Son parti pris était d’inclure un maximum « de belles images d’oiseaux de proie ».

49 Le montage voit l’utilisation de différentes techniques, dont des effets de ralenti utilisés pour la séquence de début, afin de –selon Sandy Crichton- « montrer la grâce d’un oiseau de proie en plein vol, ainsi que l’art de la fauconnerie ». Nick Fox rajoute qu’il est parfois nécessaire d’avoir recourt au ralenti afin que le mouvement soit visible au spectateur. Sandy Crichton a aussi eu recourt à un effet d’accélération lors des festivals afin de montrer le passage du temps.

50 Outre les vidéos fournies, Nick a également voulu inclure des documents et objets historiques, venant de collections diverses, afin de montrer que la fauconnerie a également inspiré la créativité artistique, dont des livres, des manuscrits, la poésie, la peinture, etc. Il est important de noter ici que le faucon est un symbole culturel dans de nombreuses nations, apparaissant sur leurs timbres postaux, leurs pièces de monnaie. Le faucon est aussi l’emblème officiel de plusieurs pays arabes et européens.

51 La passion de Nick pour la fauconnerie se ressent à travers les choix de montage et de narration, le résultat final résultant en une poésie à l’art de la fauconnerie. Les réalisateurs de ce film apparaissent donc plus actifs à cette étape qu’à celle de tournage, Nick Fox prenant le rôle de dramaturge social en mettant en scène images et ainsi que le rôle d’auteur par la narration. Il ne provoque peut être pas les situations sociales elles-mêmes mais les réunit et les fait interagir sous forme de séquences afin de les faire converser entre elles au sujet de la fauconnerie – les images lui permettant d’approfondir son discours. Le montage des images, doublé par la narration, lui permet de donner sa passion à voir au monde.

52 Bien qu’il ait produit de nombreux documentaires, Nick Fox a trouvé en ce projet un défi, de par la complexité du sujet, l’ignorance des spectateurs potentiels, et la contrainte de temps imposée par l’UNESCO. Nick Fox ayant assisté à de nombreuses conférences UNESCO pendant le développement de Convention, savait ce que souhaitait l’UNESCO, ce qui, selon lui, l’aida beaucoup pendant le processus de montage.

2.2 Valeurs et instance réceptrice

53 Ce documentaire insiste sur le fait que la fauconnerie soit un « patrimoine humain vivant », comme l’indique son titre. Les éléments nécessaires à un patrimoine vivant se retrouvent également tout au long du film :

- pertinent pour sa communauté, Le film inclut les séquences réalisées par certains pays soumissionnaires, montrant sa variété géographique et sa pertinence culturelle dans les différentes régions. Les traditions uniques de chaque communauté représentée dans le film reflètent également sa diversité culturelle. Le film montre que les fauconniers se considèrent cependant comme un groupe uni par les valeurs de partage, d’interdépendance et de solidarité.

- recréé en permanence Le film indique que la fauconnerie se recrée constamment, selon les terrains, les besoins modernes (tels que les faucons utilisés par l’aviation espagnole), etc. Bien sûr, la fauconnerie dépend de l’utilisation durable des ressources de la nature, et les faucons sauvages sont confrontés à de nombreux dangers tels que les pesticides, et la dégradation, voire la perte de leur habitat.

- transmis d’une génération à l’autre. Le film montre des fauconniers de tout âge, dont des jeunes qui apprennent à manier l’oiseau et à établir un lien avec ce compagnon de chasse. Il s’agit donc de transmettre aux nouvelles générations le savoir-faire de nourrir, retenir le faucon sur le poing, le faire revenir au leurre, etc. Il est important d’encourager les jeunes à s’intéresser à la fauconnerie.

54 Par les images et la narration, Nick Fox vise à sensibiliser l’instance réceptrice sur l’importance de la fauconnerie et la beauté de cet art. Le message est clair : la fauconnerie est un patrimoine humain vivant et doit être transmis aux générations futures. Sa propre passion et ses émotions sont passées aux spectateurs via le texte – qui s’adresse directement à l’instance réceptrice en l’incluant dans le discours : « nous ne pouvons pas être la génération qui la laisse disparaitre ». Il y a donc interaction entre l’instance filmante et l’instance réceptrice.

2.3 Conclusion

55 Bien que les réalisateurs de ce documentaire ne soient présents ni vocalement ni physiquement dû au fait que ce documentaire est composé de pièces multi nationales, il y a pourtant ingérence de ceux-ci sur le sujet traité, avec un point de vue exprimé par la narration et il s’agit bien d’une anthropologie émotionnelle. Ce film, livré au spectateur par la communauté elle-même, est un parfait exemple d’informateurs devenus réalisateurs et témoigne d’une harmonie entre enregistrement du réel et projet esthétique.

3 Déclinaisons des valeurs PCI dans le documentaire Bigwala

56 Le Bigwala est l’appellation donnée à une musique de trompes en calebasse (cinq trompettes gourdes monotones ou plus - UNESCO, Dossier d’inscription) qui accompagne à l’unisson la danse du même nom. Le Bigwala est originaire du royaume du Busoga en Ouganda et c’est grâce à cette musique que le peuple Basoga retrouve son passé, les chants racontant leur histoire et reconfirmant leur identité. Le Bigwala est centré sur le roi qui est le symbole identitaire des Basoga et son extinction pourrait contribuer à l’affaiblissement de la royauté et menacer la survie de leurs valeurs culturelles.

57 Cet élément, qui se manifeste donc dans plusieurs domaines du PCI tels que les arts du spectacle, les pratiques sociales, les rituels et événements festifs ainsi que les savoir-faire liés à l’artisanat traditionnel, a été inscrit en 2012 sur la Liste PCI nécessitant une sauvegarde urgente. En effet, les maîtres de cet art sont des hommes âgés à la santé déficiente, qui vivent dans la pauvreté, et il est donc capital qu’ils transmettent la fabrication des instruments, les techniques de musique et de danse du Bigwala aux nouvelles générations avant de s’éteindre.

58 Le documentaire qui a été fait dans le cadre de la candidature du Bigwala a été réalisé par James Isabirye, chargé de cours à l’université de Kyambogo et Secrétaire exécutif du National Council of Folklorists of Uganda (NACOFU - qui a financé ce documentaire). Ce documentaire à été réalisé par une petite équipe, avec un budget limité. James Isabirye, qui a également préparé le dossier de candidature du Bigwala, a bien voulu préciser ses vues lors d’un entretien (Entretiens, 2013).

3.1 Ingérence du réalisateur et engagement des communautés

3.1.1Conception

59 Le Bigwala est une pratique culturelle du peuple Basoga qui représente l’une des soixanteneuf communautés ethniques de l’Ouganda. Leur population, estimée à 2,7 millions, est placée sous l’autorité d’un roi élu parmi les onze princes des chefferies Basoga. Le Bigwala a donc à la fois une fonction royale et sociale. Il ne reste aujourd’hui que trois maîtres survivants, détenteurs des techniques de fabrication, de la maîtrise de l’instrument (trompette et tambour) et de la danse héritées de leurs ancêtres. Ceux-ci sont motivés pour transmettre les techniques de fabrication, le jeu de l’instrument et la danse aux nouvelles générations. Cette transmission se fait par la tradition orale et par le biais des festivals de musique et de danse populaires et les événements nationaux. Les anciens de la communauté et les enseignants ont également participé à cette incitation auprès des jeunes. Selon James Isabirye, ils étaient favorables à l’inscription du Bigwala sur l’inventaire national et avaient souhaité s’engager dans le processus de sauvegarde. Ce sont par conséquent les efforts collectifs des différents groupes et individus du royaume du Busoga qui ont été prépondérants dans la candidature du Bigwala. Les maîtres instrumentistes détenteurs du Bigwala Daudi Kyamundhu, James Lugolole, Akamada Kakaire, Sulaiti Ddungu et Sulayi Maganda Kifembe qui avaient déjà exprimé leur inquiétude, n’ont pas hésité à mettre leur empreinte digitale en signe de consentement. Daudi Kyamundhu est malheureusement décédé en Janvier 2012. Akamada Kakaire, qui apparaît comme le principal informateur dans le documentaire qui nous intéresse ici, s’est également éteint en Mai 2013. Les derniers maîtres du Bigwala sont physiquement affaiblis et ne peuvent plus se produire dans des représentations publiques comme ils le faisaient dans le passé.

60 Le documentaire a notamment permis au maître Akamada Kakaire de transmettre de vive voix ses connaissances et ses inquiétudes. James Isabirye m’a confirmée lors de notre entretien qu’Akamada, ainsi que tous les gens filmés, étaient heureux de participer au processus de candidature: « Ces questions ont été posées à des moments différents et n’ont pas été posées en un seul jour. Il était nécessaire de mener une étude approfondie par le NACOFU afin de conceptualiser le processus de nomination; et de guider les communautés dans la réalisation de ce qu’ils désiraient. Il y a eu un certain nombre de visites et de discussions. »

3.1.2 Tournage

61 James Isabirye est très présent tout au long du film vocalement et physiquement. Sa présence, n’est jamais cachée ou dissimulée. Ainsi, lorsqu’il filme Akamada Kakaire, il le fait face à face : il filme Akamada de près, caméra à l’épaule et nous entendons sa voix hors champ, le propos étant rythmé par des « eh » de sa part (cf. image 3). Lors de notre entretien, James Isabirye m’a expliquée que cette formule linguistique correspond à une expression de « oui », sous-entendant « je vous écoute » à l’interlocuteur. Le réalisateur, sans doute conscient qu’il est « extrêmement difficile de filmer correctement une interaction dans laquelle vous n’êtes partie prenante que caché derrière votre caméra et accaparé par elle » (Colleyn) a donc choisi d’être bel et bien présent lors des interactions, les transformant en une sorte de dialogue entre filmé et filmant; en effet cette manifestation apparaît également à d’autres moments dans le film.

62 Ainsi, lorsqu’un autre maître vient lui serrer la main, James Isabirye garde la caméra à l’épaule et demande (hors champ) au maître comment il va. Il y a donc non seulement une interaction verbale mais également physique entre l’instance filmée et l’instance filmante. James Isabirye apparait également à l’écran afin de montrer aux anciens les documents de demande d’inscription du Bigwala au Patrimoine Culturel Immatériel, et prendre leur signature (leurs empreintes digitales) en tant que représentants de la communauté. Il jette lui-même quelques coups d’œil vers la caméra (cf. image 4), dévoilant de fait le dispositif cinématographique. Il a précisé lors de notre entretien que cette séquence a été filmée en 2011 et que la caméra est à ce moment précis confiée à un membre de la communauté Bigwala, Godfrey Mugabe.

63 James Isabirye a également indiqué lors de notre entretien que les gens de la communauté étaient réjouis de participer au documentaire. Ceci est confirmé par Akamada Kakaire qui raconte dans le documentaire, d’un air ravi, son expérience a un ami: « Il [James Isabirye] m’a pris deux fois en photo, il dit que les leaders veulent nos photos, il nous prend en photo » (cf. image 5). De même, le film montre les gens de la communauté se réunissant autour de James Isabirye afin de regarder, avec grand intérêt, un livre sur le Bigwala - écrit par James Isabirye afin d’enseigner le Bigwala aux jeunes - et les photographies qui l’accompagnent, dont une d’Akamada avec ses trompettes.

Display large image of Figure 3

Display large image of Figure 3

Display large image of Figure 4

Display large image of Figure 4

Display large image of Figure 5

Display large image of Figure 5

64 James Isabirye nous livre un témoignage en gros plan. Il n’y a aucune distance entre filmé et filmant. La caméra est souvent subjective et semble donc participante, elle –et par son intermédiaire le regard du réalisateur- pénètre dans la réalité au lieu d’observer passivement. Le réalisateur ethnologue est donc actif et semble respirer avec sa caméra. Le cadrage se fait lieu d’échanges communicatifs, non seulement entre les gens filmés, mais également entre filmé et filmant. Le cadrage est donc le fondement même de ce documentaire, étant lui-même une sorte de mise en scène dans laquelle le réel est manipulé. Cette mise en scène est collective et le film témoigne d’un échange entre l’ethnologue et ses informateurs. Ceux-ci sont bien acteurs dans des situations sociales mises en scène par le chercheur – situations qui vont s’inscrire dans l’histoire de ses acteurs. Ceci dit, les informateurs ne sont pas juste de simples acteurs, ils se mettent en scène eux-mêmes, comme une sorte de personnage, rendant visible uniquement ce qu’ils souhaitent montrer. Nous retrouvons ici l’idée de Paul Klee (1998) que « l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible ».

65 A travers ces images de vocation purement documentaire, James Isabirye semble assumer pleinement le rôle d’ethnodramaturge que décrivait Müller, il saisit la quintessence des anciens : sa caméra cherche le quotidien, Akamada Kakaire est filmé chez lui à Butongole – en 2009, 2010, et 2011 - et il en découle une sérénité dans son récit.

3.1.3 Montage

66 Le début du film, soit les vingt premières secondes, présente le Bigwala en nous montrant les musiciens de Bigwala au Senator Annual Cultural Festival, festival qui fait le tour du pays en l’espace de six mois. Cette séquence, filmée en 2006 par David Pier – un doctorant de New York State University - a eu lieu à Busembatia où le Bigwala Group a été invité afin d’exposer le Bigwala (Entretiens Isabirye 2013). Le choix de cette séquence au montage n’est sans doute pas anodin, celle-ci montre en premier plan le peuple, spectateurs du festival, et reflète le côté humain de l’élément.

67 James Isabirye passe ensuite à un gros plan sur le visage d’Akamada Kakaire. Il utilise le montage cut comme liaison entre ces deux plans. Ce passage net d’un plan a un autre permet d’accentuer le fait que l’élément présenté n’est pas aussi vivant qu’il le paraît à toute première vue. Reprenant Colleyn, le montage sert ici « surtout à soumettre le travail interprétatif du spectateur à celui du réalisateur ».

68 En effet, James Isabirye a choisi de « montrer l’élément dans son état actuel, tel qu’il existe », c’est-à-dire en filmant la vieillesse des maîtres plutôt que la danse et la musique elles-mêmes. Ainsi, le montage insiste sur les propos du vieux maître concernant sa santé et celle des autres maîtres, ceci afin de refléter l’état d’urgence du sujet. Akamada Kakaire rend compte également du peu qu’il a pu enseigner à six enfants du village avant qu’ils ne reprennent l’école, et ses propos sont entrecoupés de plans de ces enfants qui jouent du Bigwala.

69 Le film se déroule sans aucun commentaire, que cela soit du réalisateur ou d’une voix-off extérieure. Lors de notre entretien, James Isabirye m’a expliquée ce choix de la manière suivante : « Les sous-titres [des propos du maître] suffisent à la compréhension. J’ai préféré éviter une tierce partie. Les maîtres expriment leurs sentiments directement. » Il m’a également précisé que le montage, et l’ajout des sous-titres, a été effectué sous ses directives par Alex, un technicien du Ugandan National Cultural Centre and Theatre.

70 Lui faisant remarquer que, bien que la musique soit l’élément même, il n’y recourt qu’au tout début du film, il répond alors que « l’objectif du film est de fournir des informations, et mettre de la musique en fond créerait de la compétition entre les propos et la musique. »

71 James Isabirye termine le film avec quelques extraits d’une activité sur le Bigwala organisée par le NACOFU à l’école primaire de Naigombwa. Ces séquences ont été filmées par Derrick Kasadha, un étudiant de l’université de Kampala, en 2011 et nous montre les maîtres jouant ensemble afin d’intéresser les jeunes. Les élèves de sept écoles différentes étaient présents à cette activité et ceci à permis aux maîtres de transmettre leurs connaissances.

3.2 Valeurs et instance réceptrice

72 L’importance du PCI n’est pas uniquement dans les pratiques elles-mêmes mais plus particulièrement que dans la richesse des savoirs qu’il transmet de génération en génération. Cette transmission des connaissances a une valeur sociale et économique pertinente pour les communautés. Rappelons que pour rester vivant, le PCI doit être :

- pertinent pour sa communauté,

- recréé en permanence

- transmis d’une génération à l’autre.

73 Or, le documentaire de James Isabirye reflète bien les composants ci-dessus :

- Lors d’un speech à l’école primaire de Naigombwa, un des maîtres explique qu’il est la 6 ème génération à jouer du Bigwala. La fonction sociale du Bigwala est également montrée dans le film.

- Le film permet de constater que chaque joueur contribue avec une note et tous s’unissent pour produire un chant, la musique du Bigwala symbolise l’unité.

- Le documentaire montre que la transmission des connaissances et savoir-faire liés à l’élément se fait par la tradition orale, notamment à travers les festivals et les événements nationaux. Selon James Isabirye, l’aspect de la danse dans le spectacle de Bigwala peut s’apprendre facilement, il suffit que les jeunes apprennent à fabriquer, à jouer du Bigwala et des tambours, et les pas de danse. Malheureusement, la pratique du Bigwala a diminué et est menacée d’extinction.

74 James Isabirye a réalisé le documentaire sur le Bigwala de manière à sensibiliser l’instance réceptrice sur l’état d’urgence de sauvegarder cette pratique. Son choix de cadrage fait ressentir au spectateur une certaine empathie pour les gens filmés et la sensibilité du sujet, incarnée par le réalisateur, est donnée en partage au spectateur. Les informateurs n’étant point des acteurs, « ils invitent les spectateurs dans leur vie réelle » (Colleyn, 2012/3, 470) et le réalisateur laisse place à ces derniers de participer avec leurs propres émotions.

75 James Isabirye semble également utiliser le gros plan comme intensificateur d’émotions et joue sur le langage des émotions en filmant intimement les propos du vieux maître sur sa santé. De par la caméra subjective, le spectateur se retrouve sur le terrain même, assiste aux échanges verbaux et témoigne lui-même de l’affaiblissement des maîtres.

76 Lors de notre entretien, James Isabirye m’a expliquée qu’il a choisit de ne pas inclure de musique de fosse car selon lui, les mots captent plus l’attention des spectateurs. L’instance réceptrice a donc était prise en compte à tous niveaux de la réalisation de ce documentaire.

3.3 Conclusion

77 « Le seul acte plastique véritable consiste dans le développement de la conscience humaine » (Joseph Beuys, 1988, 101), or ce documentaire sur le Bigwala est en plein dans l’anthropologie interactive et émotionnelle, et prouve être une véritable œuvre de production de connaissance du social dans laquelle les impératifs esthétiques et épistémologiques coïncident, son réalisateur anthropologue, James Isabirye, ayant choisi une « rhétorique de l’image » (Barthes, 1964, cité par Colleyn 2012/3) - et du son - bien particulière pour appuyer son discours, choisissant de laisser parler l’image en ayant des plans cependant bien construits.

78 Les deux documentaires analysés lors de cette étude attestent bien du fait que « réaliser un film documentaire est un art discursif qui implique des centaines d’options: choisir dans la réalité les détails significatifs (et donc en laisser d’autres dans l’ombre), cadrer, couper, assembler, restructurer, étalonner les couleurs, mixer les sons » (Colleyn, 2012/13, 463). En effet, les réalisateurs ont construit leur objet de recherche et nous les ont présentés par différents modes en utilisant des techniques différentes pour la bande son (enregistrement et mixage) comme pour la bande image (prise de vue et montage).

79 Le réalisateur procède donc d’une intention, qui l’empêche d’être l’observateur passif du « réel ». Ainsi, la première communauté filme des faucons et le réalisateur choisit de les faire « parler », par des plans rapprochés, pour susciter les émotions des spectateurs. La seconde choisit des extraits de Bigwala et le réalisateur opte sur le témoignage des anciens, également en gros plans, appelant l’instance réceptrice à une réflexion sur la disparition de cette pratique.

80 Ces deux documentaires permettent de montrer par leurs différences l’étendu des recherches restant à effectuer sur l’approche des valeurs du PCI par les réalisateurs et les communautés impliqués dans la conception de ces films. Le développement de cette courte recherche permettrait donc d’ouvrir un espace théorique entre film documentaire et patrimoine et de définir une anthropologie émotionnelle conduisant à une interaction entre l’instance filmante, l’instance filmée et l’instance réceptrice.

81 Il conviendra donc dorénavant de ne point négliger l’analyse de ces films documentaires du PCI qui, de par le rôle prépondérant joué par les communautés dans leur élaboration, fait ressortir l’importance des pratiques culturelles de celles-ci et devrait ainsi fournir un apport non négligeable à l’anthropologie audiovisuelle. Ces films sont des outils de collecte de données et un mode de restitution d’éléments culturels sélectionnés par les communautés elles-mêmes et ainsi des outils indirects d’observation.