Un papier peint inspiré de l’Orient dans une ville coloniale d’amérique :

Présence de la chinoiserie dans la maison estèbe à Québec au milieu du XVIIIe siècle

Nathalie HamelUniversité Laval

Résumé

Cet article propose une enquête autour d’un papier peint à motifs de chinoiserie découvert dans la maison Estèbe à Québec. Nous étudierons ses techniques de fabrication, ses thèmes d’inspiration orientale, ainsi que son mode d’installation, connu grâce à la documentation constituée lors de la récupération du papier peint par le collectionneur William H. Coverdale en 1946. Ces informations nous permettent d’associer l’objet à la période 1760-1770. Ce papier peint sera ensuite mis en relation avec les objets à décor de chinoiserie découverts lors des fouilles archéologiques sur le site de la maison Estèbe, nous amenant par cet exemple à explorer la présence de cette mode dans l’art décoratif à Québec vers le milieu du XVIIIe siècle.Abstract

This article explores the presence of chinoiserie in 18th-century Quebec through a wallpaper found in the Estèbe house in Quebec City, its fabrication techniques, its Orient-inspired themes, as well as its method of installation, all known through documents written in 1946, when the collector William H. Coverdale discovered the wallpaper. This information allows us to date the object from the 1760-1770 period. The wallpaper will be studied in relation to other objects decorated with chinoiserie motifs discovered during archaeological excavations on the site of the Estèbe house.1 En février 1946, le collectionneur William H. Coverdale, président de la Canada Steamship Lines, acquiert des boiseries anciennes qui recouvrent une partie des murs de la maison Estèbe, à Québec. Les ouvriers embauchés pour récupérer ces panneaux ouvragés mettent alors au jour un papier peint comportant divers motifs représentant des fleurs, des oiseaux et des personnages inspirés de l’Orient. Ravi, le collectionneur ajoute cette découverte imprévue à sa collection d’objets anciens du Canada français. Le papier peint est en mauvais état et montre des traces de décoloration. Cinq rouleaux sont néanmoins expédiés à William H. Coverdale, qui les confie au restaurateur newyorkais Rudolph Guertler pour nettoyage et restauration. Le collectionneur prévoit qu’après les travaux de restauration, il disposera d’environ trente pieds linéaires de ce papier peint, qui fera selon lui « un très bel objet d’exposition un jour, quelque part [a very nice showing somewhere some day] »1.

2 Ce « chinese wallpaper », selon les termes employés par le collectionneur pour désigner cet objet, est aujourd’hui conservé au Musée des beaux-arts de Montréal2. Nous proposons ici une enquête autour de ce papier peint exceptionnel à plus d’un titre, en particulier par ses dimensions et son ancienneté. Nous étudierons d’abord ses techniques de fabrication, ses thèmes d’inspiration orientale, ainsi que son mode d’installation, connu grâce à la documentation constituée lors de la récupération du papier peint par le collectionneur. Ce papier peint sera ensuite mis en relation avec les objets à décor de chinoiserie découverts lors des fouilles archéologiques sur le site de la maison Estèbe, cet exemple nous amenant à explorer cette mode dans l’art décoratif à Québec vers le milieu du XVIIIe siècle, au moment même où cette ville coloniale française passait sous domination anglaise.

La trouvaille

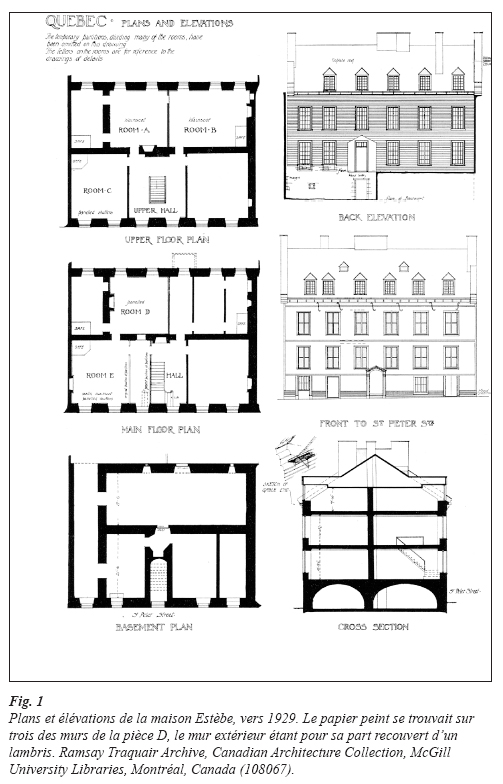

3 Dès le début des années 1930, la maison sise au 92 de la rue Saint-Pierre à Québec attire l’attention des quelques spécialistes de l’architecture de l’époque. La publication de Ramsay Traquair intitulée No. 92 St. Peter Street Quebec. A Quebec Merchant’s House of the XVIIIe Century (1930) met en évidence les qualités architecturales du bâtiment et l’aspect remarquable de ses boiseries intérieures. Avec l’aide de ses étudiants de l’université McGill, le professeur d’architecture trace les plans de la maison et fait le relevé des boiseries (Fig. 1). Traquair affirme que cette maison constitue un parfait exemple de « canadianisation » de l’architecture dans la colonie française. Dès la publication de ce document, les collectionneurs d’objets anciens s’intéressent aux boiseries qui ornent les murs de cet hôtel particulier de deux étages.

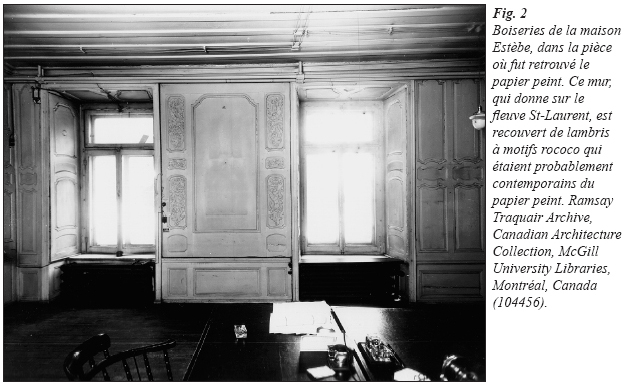

4 Connue sous le nom de maison Fargues jusqu’aux années 1960, cette maison a été construite pour Guillaume Estèbe en 1751-1752. Bâtie en pierre, elle repose sur une cave voûtée et comporte vingt-et-une pièces chauffées par huit foyers. Il s’agit de l’une des rares maisons de la ville à avoir été épargnée par les bombardements lors de la guerre de Sept Ans entre les métropoles française et anglaise. Guillaume Estèbe est propriétaire de cette résidence de 1752 à 1757, puis il la vend à Michel-Joseph Cadet, qui l’occupe jusqu’en 1766. Cette année-là, Cadet vend la maison à Benjamin Comte, qui la revend ensuite à Pierre Fargues en 1774 (Chassé 1978 ; Langlois 1975). Marchands ou hauts fonctionnaires, tous les propriétaires de la maison font partie des classes les plus aisées de la ville et sont susceptibles d’avoir fait installer les lambris. Pour sa part, Ramsay Traquair affirmait en 1930 que les caractéristiques des boiseries laissaient croire qu’elles aient pu être installées entre 1770 et 1790. Traquair attribuait la construction de la maison à la veuve de Pierre Fargues, entre 1781 et 1784. Il associait alors les motifs sculptés se trouvant sur les panneaux les plus ouvragés à la production tardive des sculpteurs de la famille Levasseur, par comparaison avec d’autres productions mieux documentées de ces artisans pour la même période, telles que celles de l’église Saint-François de l’Île d’Orléans (1772-1780). La parenté avec la production des Levasseur est indéniable et la plupart des chercheurs se sont accordés sur cette attribution (Chassé 1990 ; Barbeau 1948) (Fig. 2). Toutefois, aucun document n’ayant permis jusqu’ici de dater avec certitude la pose des boiseries dans la maison, les interprétations quant au moment de leur installation et à l’identification des artisans qui les auraient fabriquées varient, mais toutes les situent au cours de la période allant de 1757 à 1810. La plupart des chercheurs croient par ailleurs que les travaux ont été réalisés en différentes étapes.

Fig. 1 Plans et élévations de la maison Estèbe, vers 1929. Le papier peint se trouvait sur trois des murs de la pièce D, le mur extérieur étant pour sa part recouvert d’un lambris. Ramsay Traquair Archive, Canadian Architecture Collection, McGill University Libraries, Montréal, Canada (108067).

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 2

5 Dès 1941, William H. Coverdale, collection-neur passionné d’œuvres d’art illustrant l’histoire du Canada et d’objets témoignant de la culture canadienne-française, fait part au propriétaire de la maison de son désir d’acheter les boiseries qui en recouvrent les murs intérieurs. Il devra toutefois attendre jusqu’en 1946 pour pouvoir s’en porter acquéreur (Hamel 2006). Il embauche alors une équipe spécialisée pour démonter les boiseries.

6 Une surprise attendait le collectionneur. Le 23 février 1946, la conservatrice employée par la Canada Steamship Lines, May Cole, signale à William H. Coverdale la découverte, sous les boiseries, d’un papier peint à décor de chinoiserie. Elle le décrit en détail à son patron et joint un échantillon à sa lettre.There are two motifs. One as shown with the weird willow trunk and the figure seated in the Chippendale chair - a second figure appears in the complete motif - to the left of the seated figure. The other motif is a more lacey bough, a standing woman to the left, right hand and arm elevated holding a graceful fluttering, red pennant. The red is still quite brilliant. In between these two motifs the urns and cherry blossoms appear, as shown on the fragment. The patterns do not run in a long roll as modern wallpaper. Each motif is applied alternatley (sic) across and up and down. These units are very roughly about 22” wide and 36” long.La description que donne May Cole, l’une des seules personnes à avoir vu ce papier peint in situ au XXe siècle, correspond d’assez près à l’objet aujourd’hui conservé au Musée des beaux-arts de Montréal, quoiqu’elle ne mentionne pas certains éléments. L’échantillon qu’elle expédie à William H. Coverdale à New York est montré à Marshall B. Davidson, conservateur de l’American Wing (aile américaine) du Metropolitan Museum of Art, qui le date de 1805. May Cole affirme quant à elle que les boiseries qui recouvrent le papier peint datent de 1820, « selon les Archives de la ville de Québec »3. Les ouvrages consacrés à l’histoire du papier peint et la consultation de spécialistes du sujet nous laissent croire que cet exemplaire est plus ancien4. Les motifs illustrés, le mode de fabrication, d’assemblage et d’installation, nous ramènent tous au troisième quart du XVIIIe siècle, période où les chinoiseries étaient particulièrement en vogue en Europe (Honour 1973 ; Hoskins 2005 ; Impey 1977 ; Saunders 2002).

Des motifs inspirés des « indes »

7 Comme l’indique May Cole, ce papier peint se compose de feuilles d’approximativement 22 pouces de largeur sur 36 pouces de hauteur (environ 55 x 90 cm), sur lesquelles ont été imprimés les motifs. Deux scènes principales, alternées horizontalement, ornent le papier peint, chacune occupant la dimension d’une feuille.

8 La première représente trois personnages dans un pavillon au côté duquel se trouve un saule au tronc noueux (Fig. 3). Près du saule, une femme est assise sur une chaise montrant l’influence du style Chippendale, donnant ainsi un indice de datation rattachant l’objet au milieu du XVIIIe siècle5. Devant la femme se trouve une petite table sur laquelle un enfant dépose une corbeille de fruits. Aux pieds de celui-ci, un petit chien se tient sur ses pattes de derrière. Une deuxième femme est debout, derrière une table sur laquelle repose un bol. À l’avant plan, un muret et trois vases bleu et blanc contiennent des fleurs ou des branches avec du feuillage. Le vase du centre est lui-même décoré de fleurs et d’oiseaux.

9 La seconde scène montre elle aussi trois personnages, qui semblent être en train d’échanger des marchandises (Fig. 4). L’un deux, au centre de la scène, porte une robe à motifs, un turban et un manteau aux manches bordées de fourrure. À sa droite, un petit singe est assis sur une caisse. Le second personnage est vêtu plus modestement. Il a le crâne chauve, à l’exception d’une petite natte de cheveux à l’arrière de la tête. Il tient dans ses mains un rouleau de tissu à motifs (ou de papier peint ?) qui se déroule sur l’un des tonneaux se trouvant entre les deux hommes. Deux autres rouleaux reposent sur le sol. Un enfant tenant sous le bras un objet (un autre rouleau de tissu ?) se tient derrière l’homme chauve. À l’arrière-plan, derrière une petite colline, un voilier semble attendre, un long fanion rayé rouge et blanc flottant à son mât6. La présence de cette scène de commerce en Orient à l’intérieur de la maison Estèbe est d’autant plus intéressante que tous les occupants susceptibles d’avoir installé ce papier peint étaient eux-mêmes commerçants, et que la maison est située dans le quartier portuaire, sa cour arrière aboutissant à un quai donnant directement sur le fleuve Saint-Laurent.

Fig. 3 Détail du papier peint de la maison Estèbe. Le papier peint est collé sur toile et monté sur châssis. À remarquer ici, la chaise inspirée du style Chippendale, et les joints entre les feuilles, bien visibles à droite de la photographie. Christine Guest, Musée des Beaux-Arts de Montréal (détail).

Display large image of Figure 3

Display large image of Figure 4

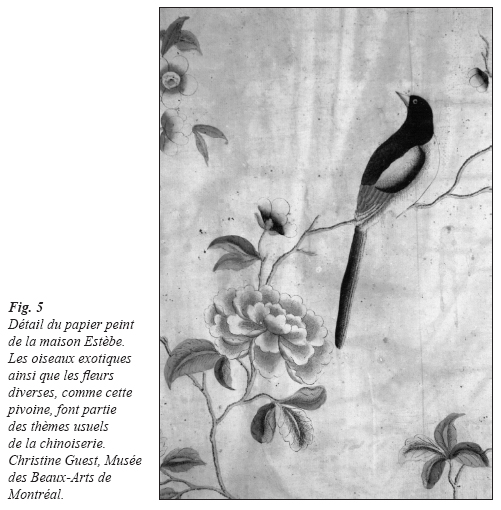

10 Enfin, l’espace vertical entre les deux scènes principales est comblé par deux autres ensembles de motifs. Ces feuilles représentent des oiseaux, des fleurs et des branches d’arbre, ces dessins étant en continuité avec ceux des scènes principales (Fig. 5).

11 L’observation du papier peint de la maison Estèbe révèle que les motifs ont été imprimés puis colorés à la main. La gravure est d’une grande délicatesse, les lignes fines créant tour à tour des textures de fibres entrecroisées ou des ombres, donnant ainsi de la profondeur aux fleurs, accentuant la courbure de la toiture ou dessinant le détail des plumes des oiseaux. Un effet de perspective est créé par la disposition de vases à l’avant-plan, la présence du bateau en arrière-plan et par la profondeur de la pagode.

12 Ces motifs regroupent l’essentiel des éléments caractéristiques de la chinoiserie, un style décoratif né en Europe à la suite de la diffusion de récits de voyage et de l’importation de produits des « Indes », terme employé à l’époque de façon vague pour désigner l’Extrême-Orient. La chinoiserie combine de multiples éléments inspiré de l’Orient : des personnages ; des animaux exotiques (singes, oiseaux) ; des îles garnies de rochers, d’arbres et de fleurs ; des ponceaux, clôtures, pavillons et pagodes. À la différence des objets orientaux, la production européenne inspirée par ces pays relève largement de représentations imaginaires de ces contrées lointaines. « Sans se soucier des symboles qu’ils représentent, les peintres d’ornements s’inspirent des motifs orientaux, dont ils apprécient l’originalité, pour créer de nouveaux décors» (Jarry 1981 : 13). Dès le XVIIIe siècle, une production orientale conçue pour les marchés européens se développe pour répondre à l’attrait croissant de la chinoiserie.

Fig. 5 Détail du papier peint de la maison Estèbe. Les oiseaux exotiques ainsi que les fleurs diverses, comme cette pivoine, font partie des thèmes usuels de la chinoiserie. Christine Guest, Musée des Beaux-Arts de Montréal.

Display large image of Figure 5

13 Rapidement, les marchandises rapportées par les diverses compagnies des Indes influencent les techniques de production européennes, particulièrement dans le cas de la porcelaine et de la laque, que les Européens tentent d’imiter. La présence de ces marchandises et la diffusion de récits de voyage stimulent la création de motifs inspirés de l’Orient. Quelques artistes auront une grande influence sur le développement de la chinoiserie. L’un des plus marquant est Jean Pillement, qui publie plusieurs livres d’illustrations, tant à Londres qu’à Paris, qu’il présente comme étant « à l’usage des dessinateurs et des peintres ». Ces dessins sont alors utilisés pour décorer des objets de toutes sortes : tissus ou papiers peints, céramiques (porcelaine, faïence), mobilier et objets d’art (Gordon-Smith 2000a ; Gordon-Smith 2000b ; Honour 1973 ; Jarry 1981).

Fabrication et installation du papier peint

14 Les papiers peints chinois, appelés « papiers des Indes » parce qu’ils étaient transportés par les bateaux des Compagnies des Indes hollandaise, anglaise et française, étaient destinés à orner les paravents ou les écrans, ou encore à être assemblés sur les murs (Jarry 1981 : 54 ; Bibliothèque Forney 2004 : 17). Les premiers papiers chinois peints à la main seraient arrivés en Angleterre à la fin du XVIe siècle (Hoskins 2005 : 42). Peu d’entre eux auraient atteint les colonies nord-américaines, puisqu’ils devaient d’abord transiter par les métropoles, où ils étaient très demandés (Saunders 2002 : 72). Très coûteux, ils servent rapidement de modèles à une production européenne meilleur marché, qui se développe en France et en Angleterre. Les papiers peints européens se couvrent de motifs de fleurs et d’oiseaux et présentent des décors plus élaborés que ceux de la production chinoise (Honour 1973 : 132-35). Papiers peints et toiles imprimées entretiennent alors des liens étroits, tant par les techniques d’impression que par les sujets, qu’ils puisent aux mêmes sources d’inspiration (Bibliothèque Forney 2004 : 13).

15 Au cours de la première moitié du XVIIIe siècle en France, l’impression sur papier est la tâche des dominotiers, dont le commerce et la production sont désignés par le terme dominoterie. Savary des Brûlons, dans son Dictionnaire universel de Commerce, d’histoire naturelle et des arts et métiers (1762)7, décrit ainsi le métier du tapissier en papier : C’est l’une des qualités que prennent à Paris les Dominotiers-Imagers, c’est-à-dire, ces sortes de Papetiers-Imprimeurs qui font le papier marbré, ou qui en mettent en diverses autres couleurs. Ils sont appelés Tapissiers, parce qu’en effet ils gravent, impriment & vendent des feuilles de papier où sont représentés par parties différens desseins, dont en les réunissant & les collant ensemble on compose des tapisseries rehaussées de couleurs qui font un assez agréable effet. Voyez DOMINOTIER.Sous l’article dominoterie, Savary des Brûlons précise que la production de tapisserie de papier, dont la popularité est grandissante au début du XVIIIe siècle, est aussi un ouvrage de dominoterie. La définition qu’il donne sous cette rubrique est riche d’informations quant à la fabrication, aux usages et aux motifs des papiers peints.C’est aussi un ouvrage de Dominoterie, que cette espèce de tapisserie de papier, qui n’avoit long-tems servi qu’aux gens de la campagne, & au petit peuple de Paris, pour orner, & pour ainsi dire, tapisser quelques endroits de leurs cabanes, & de leurs boutiques & chambres; mais que, sur la fin du dix-septième siècle on a poussé à un point de perfection & d’agrément, qu’outre les grands envois qui s’en font pour les Païs Etrangers, & pour les principales Villes du Royaume, il n’est point de maison à Paris, pour magnifique qu’elle soit, qui n’ait quelque endroit, soit garderobes, soit lieux encore plus secrets, qui n’en soit tapissé, & assez agréablement orné. Pour faire ces tapisseries, qui sont présentement le principal objet du Commerce de la Dominoterie, les Dominotiers, s’ils en sont capables, sinon quelque Dessinateur habile, fait un dessein de simples traits sur plusieurs feuilles de papier, collées ensemble de la hauteur & largeur qu’on désire donner à chaque pièce de tapisserie.Ce dessein achevé se coupe en morceaux, aussi hauts et aussi longs que les feuilles du papier qu’on a coûtume d’employer en ces sortes d’impressions ; & chacun de ces morceaux se grave ensuite séparément sur des planches de bois de poirier, de la manière qu’il fera dit à l’Article des GRAVEURS SUR BOIS. […]Les feuilles imprimées & séchées, on les peint & on les rehausse de diverses couleurs, en détrempe, puis on les assemble pour en former des pièces ; ce que font ordinairement ceux qui les achètent ; se vendant plus communément à la main, que montées.On ne dit point ici quels sont les sujets représentés sur ces tapisseries, cela dépendant du goût et du génie du Peintre ; mais il semble que les grotesques & les compartimens mêlés de fleurs ; de fruits, d’animaux, & de quelques petits personnages, ont jusqu’ici mieux réussi que les païsages & les espèces de haute-lisse, qu’on y a quelquefois voulu peindre.Les sujets énumérés dans cette description ne sont pas sans évoquer ceux utilisés dans la chinoiserie : fleurs, animaux, petits personnages....

16 Vers 1759, l’artiste et graveur Jean-Michel Papillon dessine une série de sept planches destinées à être gravées pour illustrer l’article sur le papier de tapisserie dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Il y représente de façon détaillée la fabrication et l’installation du papier peint en France à cette époque8. Ces planches subdivisées en quatre sections montrent l’atelier et l’équipement mais surtout les détails de la fabrication et de l’installation. Papillon représente les ouvriers imprimant les motifs sur des feuilles de papier en les déposant sur une planche de bois gravée. Ceux-ci pressent ensuite la feuille à l’aide d’un rouleau. Après séchage, des femmes appliquent les couleurs avec un patron. La troisième planche montre le travail de préparation des murs dans une maison avant la pose du papier : les surfaces sont grattées au couteau puis les fissures sont bouchées à l’aide de bandelettes de papier. Les planches IV et VII présentent différents détails de la pose du papier peint, allant de la découpe des marges des feuilles et l’indication de points de repères, jusqu’aux techniques de pose des bordures de finition ou le tapissage d’un plafond en coupole. Un paysage « dans le goût chinois » illustre la dernière section de la planche V. Bien que les illustrations montrent la pose du papier peint directement sur le mur, elles proposent aussi une autre technique. Sur la septième planche (Fig. 6), un ouvrier tend une grande toile sur le mur. Ensuite, des ouvriers collent les feuilles de papier peint sur cette toile tendue, qui est par la suite roulée, avant d’être montée sur des châssis de bois.

Fig. 6 Planche illustrant la pose de papier peint, dessinée par Jean-Michel Papillon vers 1759. Sur la bande du haut, un ouvrier tend la toile de support sur le mur; à l’arrière-plan, deux ouvriers collent les feuilles sur la toile; à droite, des ouvriers enlèvent les toiles et les roulent. Le registre suivant montre des ouvriers qui fabriquent des paravents de toile tendue sur des châssis. Reproduit de l’ouvrage de Françoise Teynac, Pierre Nolot et Jean-Denis Vivien. 1981. Le monde du papier peint. Paris : Berger-Levrault, 34.

Display large image of Figure 6

17 Cette technique s’apparente fortement à celle utilisée pour l’installation du papier peint de la maison Estèbe, telle que la décrit May Cole dans sa lettre du 23 février 1946. Des feuilles de petit format ont été montées sur des bandes de toile assemblées manuellement, puis fixées par des broquettes forgées à la main sur un châssis de bois de la grandeur de la surface couverte9. Ensuite, une bordure présentant un motif différent vient recouvrir les bords du papier peint. Cette façon de faire offre divers avantages : elle ne nécessite pas une finition impeccable de la surface des murs et permet d’enlever et de déplacer aisément un papier peint coûteux vers un autre endroit. Quant aux bordures, en plus d’être décoratives, elles permettent de recouvrir les rebords grossiers du papier peint et de cacher les broquettes, simplifiant ainsi grandement le travail de l’installateur. Bien que le papier peint soit relativement coûteux au XVIIIe siècle, la préparation des murs d’une nouvelle maison pour recevoir du papier peint revient, semble-t-il, moins cher que de l’apprêter pour de la peinture (Lynn 1980 : 152, 159).

Papier peint et lambris

18 En plus d’une description des motifs et du mode d’installation, May Cole fournit dans sa lettre de précieuses informations quant à la disposition du papier peint dans la pièce. The west wall to the right of the original door is papered. […] The door has been painted to blend with the pink of the cherry blossoms, I think. […] No paper is on the reveal of the river wall, where the plain large panels were with the intricate carvings on the sides. I now think that this whole panel which is fashioned differently to the rest, was created to carry the theme of the paper (Cole : 1946).Bien que le lambris ait recouvert les quatre murs de la pièce, le papier peint ne recouvrait que trois des murs, soit ceux comportant les boiseries les plus simples, alors qu’il était absent du quatrième mur, celui où se trouvaient les boiseries à motifs rocaille qui ont largement contribué à la renommée de l’ensemble (Fig. 2). Notons que ce mur est le mur extérieur de la maison. Son lambrissage peut donc avoir une fonction isolante. L’hypothèse d’une présence simultanée du papier peint et des boiseries de style rococo est avancée par May Cole, hypothèse tout à fait probable selon ce qu’affirment les historiens des arts décoratifs. Ainsi, Peter Thornton écrit: « là où il y a des tentures, on peut peindre les boiseries adjacentes pour les assortir [where there are wall-hangings one may paint the adjacent woodwork to match] » (1984 : 99). C’est ce que suggère May Cole lorsqu’elle avance que la porte aurait été peinte pour s’harmoniser à la couleur des fleurs de cerisier du papier peint. Dans son livre sur la chinoiserie, Madeleine Jarry affirme pour sa part que ce style se combine fréquemment au rococo :Vers les années 1720-1730 se développera un nouveau style : les représentations « chinoises » et « indiennes » adoptent un aspect plus fantaisiste, très éloigné de la réalité et souvent caricatural : les « chinoiseries » qui doivent beaucoup aux artistes français vont gagner l’Europe entière. Ce mouvement coïncide avec le style rocaille, contemporain de l’époque Louis XV et s’il ne s’identifie pas complètement à lui, il en est certainement l’un des aspects importants : par un jeu subtil, il combine éléments chinois, extrême-orientaux et motifs de décoration européens. (1981 : 13)Une autre précision intéressante est apportée par May Cole : « No paper is over the mantel. There are traces of plaster of paris columns over the mantel that were levelled to take the present panelling ». Bref, il n’y avait pas de papier peint au dessus du foyer, et des traces de colonnes de plâtre, qui auraient été enlevées pour pouvoir installer les lambris, sont toujours visibles. Ceci semble confirmer l’hypothèse voulant que les lambris de la maison Estèbe aient été installés en plusieurs étapes.

19 Que le papier peint et les lambris à motifs rocaille de la maison Estèbe aient été contemporains paraît tout à fait possible. May Cole mentionne d’ailleurs que le papier peint a été trouvé entre le mur de plâtre d’origine et les boiseries : « The wallpaper was discovered between the original walls of plaster and the panelling. With reason, it is presumed that this wallpaper has remained untouched since its installation which is previous to the panelling ». Doit-on conclure que le papier peint a été installé très tôt après la construction de la maison, à l’époque de Guillaume Estèbe ? Pourrait-il s’agir du premier recouvrement mural de la pièce ? Nous ne pouvons l’affirmer. D’autant plus que ce mode d’installation permettait d’enlever aisément un papier peint lors d’un déménagement, ainsi que son remplacement par un autre. Par exemple, Thornton précise que des journaux parisiens annoncent la mise en vente des tapisseries de pièces entières (1984 : 100). Il ne serait donc pas impossible que ce papier peint en ait remplacé un précédent, installé de la même façon. Quoiqu’il en soit, une vingtaine d’années tout au plus ont pu s’écouler entre la construction de la maison et l’installation du papier peint.

Papier peint et tapissiers à Québec

20 George Leahy, l’un des rares chercheurs à s’être penché sur la décoration des intérieurs anciens de Québec, a découvert quelques documents attestant la présence de papier peint dans les résidences de la ville au XVIIIe siècle (1994). Il en cite trois dans son ouvrage. Dès 1736, un document concernant la maison Philibert, appelée aussi l’hôtel du Chien d’or, mentionne la présence de velours sur les murs :Si faire se peut […] deux velours de pareille figure un pour réunir à une porte de cabinet que se trouve a quatre pieds ou environ et sur une autre face [mur] susmentionnée et un autre velour sur une autre face [mur] oposée à l’Ecoiçon d’une ouverture qui s’y trouve....Cet extrait ne nous paraît pas désigner explicitement un papier peint, mais plutôt un tissu. Une référence plus tardive mentionne clairement une « tapisserie de papiers veloutés » dans un logis de la rue Saint-Jean en 1770. Ce papier imitant le velours, ou tontisse, était fabriqué en Angleterre dès le début du XVIIIe siècle. Il fut introduit en France vers 1753 et y connut une grande popularité (Teynac et al. 1981 : 66). Enfin, un document daté de 1788 concerne la maison Landron-Descheneaux, située sur la place Royale. Il y est mentionné « dans la chambre rue notre-Dame […] une tapisserie de papier en bon ordre au bas de laquelle est une boisure à hauteur des chaises […] l’appartement tapissé de papier colle […] un cabinet […] cloisonné et tapissé de papiers » (Leahy 1994 : 58-59). Ce dernier document offre un exemple supplémentaire de la présence simultanée de papiers peints et de lambris. La provenance de ces papiers peints, ainsi que les motifs qui les ornaient, restent cependant inconnus.

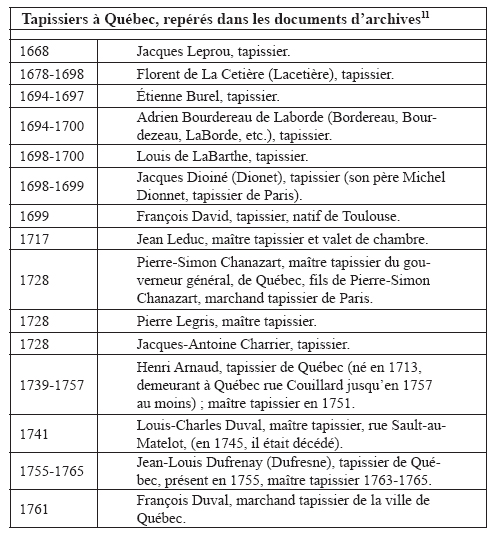

Tapissiers à Québec, repérés dans les documents d’archives11

Display large image of Table 1

21 La recherche de références aux papiers peints dans les archives exigerait un travail considérablement long auquel nous n’avons pu nous attaquer dans le cadre de cet article. Un repérage sommaire dans les bases de données d’archives a cependant dévoilé la présence de plusieurs tapissiers à Québec sous le Régime français10. Sept noms ont été retrouvés pour la période allant de 1668 à 1699, ce qui semble considérable étant donné la taille de la ville de Québec à l’époque de la Nouvelle-France : 1771 personnes en 1706, nombre qui évolue lentement jusqu’à environ 8000 personnes en 1754, la colonie entière ayant une population totale d’approximativement 55 000 personnes à ce moment (Statistique Canada 2008). Bien que la plupart des noms de ces tapissiers n’apparaissent qu’une ou deux fois, quelques-uns sont présents pendant dix ou vingt ans, comme Florent de La Cetière (1678 à 1698). Au cours du XVIIIe siècle, deux autres tapissiers se trouvent à Québec sur une période relativement longue : Jean-Louis Dufreny (Dufresne) est présent entre 1755 et 1765. Il est identifié comme maître tapissier à compter de 1763. Le tapissier Henri Arnaud, né en 1713, demeure sur la rue Couillard de 1739 à 1757 au moins.

22 Que faisaient exactement ces tapissiers dans la ville coloniale de Québec ? Dans son Dictionnaire du commerce Savary des Brûlons (1762) définit le terme tapissier ainsi : « Marchand qui vend, qui fait ou qui tend des tapisseries & des meubles ». Dans le contexte de Québec, leurs tâches concernaient sans doute la vente et l’installation des tapisseries et papiers peints, ainsi que le rembourrage de meubles. L’exemple de François Duval, « marchand tapissier », en témoigne. Bien qu’ils soient identifiés comme tapissiers, il est possible que pour certains, cela ait été leur métier avant leur passage en Nouvelle-France, et qu’ils aient été contraints d’exercer un autre métier pour gagner leur vie, comme c’est le cas pour Jean Leduc, « maître tapissier et valet de chambre ».

23 La fabrication de tapisseries tissées ou de papiers peints dans la colonie sous le Régime français est tout à fait improbable, tout d’abord, parce que la production de textiles en Nouvelle-France est restée marginale et qu’elle ne suffisait pas à répondre aux besoins de base (toiles, vêtements). Malgré quelques tentatives, l’établissement de manufactures était peu encouragé, voire même interdit, sous le Régime français. Les politiques mercantilistes considéraient les colonies comme des espaces d’approvisionnement en matières premières et comme des marchés pour les produits manufacturés en France (Fauteux 1927 : chapitre X). Par conséquent, il est très peu probable que l’on ait produit de la tapisserie en Nouvelle-France. Quant à la fabrication de tapisserie de papier à Québec, elle est tout aussi improbable, la première imprimerie de la ville ayant été créée par les Américains William Brown et Thomas Gilmore en 1764 (Trudel 1999 : 290-291). Il n’existait donc en Nouvelle-France aucune installation permettant l’impression de journaux, de livres, ou de quelconques « ouvrages de dominoterie »12.

Fig. 7 Annonce de la Gazette de Québec, 21 juin 1764.

Display large image of Figure 7

24 C’est en effet sous le Régime anglais que Brown et Gilmore impriment le premier journal publié à Québec, la Gazette de Québec. Comprenant quatre pages, le journal reprend sur deux colonnes le même texte en français et en anglais. Dans la première édition, celle du 21 juin 1764, le marchand d’origine anglaise John Baird annonce la mise en vente « au plus juste prix », « d’un assortiment de marchandises convenable à ce pays, qui ne font qu’arriver de Londres ». Parmi les marchandises énumérées, on note entre autres des « cottons imprimés et de l’Indienne », des « nankins » et du « papier de tapisserie », appelé dans la version anglaise « Paper Hangings » (Fig. 7). Selon Felicity Leung (1980 : 5), il faut attendre 1843 pour voir apparaître la première production canadienne de papier peint, dans une usine de pâte à papier de la région de Portneuf. Par conséquent, le papier peint de la maison Estèbe est forcément un produit d’importation.

Datation et provenance du papier peint de la maison estèbe

25 L’ensemble des données recueillies, à commencer par les informations relatives au contexte de la récupération du papier peint et sa relation aux boiseries, nous ramène à la période 1760-1770. La technique de pose du papier peint, similaire à celle que l’on voit sur l’illustration de Jean-Michel Papillon datée de 1759, correspond aux modes d’installation de la période.

26 Selon Friederike Wappenschmidt, spécialiste des papiers peints à motifs de chinoiserie en Europe à qui nous avons montré des photographies du papier peint de la maison Estèbe, celui-ci est tout à fait caractéristique de la production vendue à Londres au cours des années 1750 et 1760. Selon elle, The wallpaper from the Estebe House (built in 1752), Quebec City, now in the Musée des beaux Arts de Montréal is a very nice and as far as I know a rare example of a Chinoiserie wallpaper. Motives, technique, colouring and style are very charming. It is a mixture of various Asian elements from China, India and the Near East. Chinoiserie wallpapers like this were produced in London during the 1750ties and 1760ties. […] The wallpaper from Estebe House is a characteristic example of eighteenth century Chinoiserie in England, which were sold at paper-makers in the city of London like Bromwich & Leigh. (Wappenschmidt, lettre à l’auteure : 10 janvier 2004)Les divers éléments illustrés sont typiques de la chinoiserie : personnage, fleurs, papillons, pagodes, paravent, rochers, arbres, etc. Les oiseaux sont peints à la manière de ceux que l’on trouve sur les étoffes de soie appelées « péquin » vers 1750, particulièrement la pie sur une branche de pivoines qui aurait été, selon Wappenschmidt, copiée sur une soie chinoise. La présence d’une chaise Chippendale dans les motifs est un autre élément pouvant être associé à la même période.

Fig. 8 Papier peint de la collection du Victoria & Albert Museum, Londres, vers 1769. Plusieurs similitudes entre celui-ci et le papier peint de la maison Estèbe sont remarquables : le dessin du sol, du feuillage et des fleurs, ainsi que la façon dont les couleurs sont appliquées.

Display large image of Figure 8

27 Les caractéristiques stylistiques de l’objet le rapprochent davantage des exemplaires de la production anglaise conservée dans les musées d’Angleterre que de la production française13. Un papier peint conservé au Victoria and Albert Museum de Londres présente d’importantes similitudes avec celui de la maison Estèbe (Fig. 8). Il représente un homme à dos de chameau et un second personnage avec un chien. Le dessin des fleurs au premier plan, la façon dont sont gravées les lignes créant du relief au sol, l’application de la couleur sur les fleurs et les vêtements, tous ces éléments présentent de grandes ressemblances avec le papier peint de la maison Estèbe. La scène rappelle le style des dessins de Pillement par la présence de l’enfant à la tête ronde, par la forme étrange et noueuse du tronc d’arbre et la composition asymétrique de la scène (Gordon-Smith 2000b, 158 ; Victoria and Albert Museum 1982 : 29). Ce papier peint est daté de 1769 environ.

Les marchandises étrangères dans la colonie

28 La popularité des marchandises orientales en Europe s’étend rapidement aux colonies nordaméricaines. À l’époque de la Nouvelle-France, en principe, seules les marchandises provenant de France pouvaient être vendues dans la colonie. Toutefois, la présence de marchandises anglaises est signalée dans les archives. Selon Marcel Trudel,En Nouvelle-France, on ne peut acheter, vendre et utiliser que des marchandises de fabrication française ; on fait exception pour le butin pris à l’ennemi, mais, dans ce cas, une marque distinctive a permis de l’intégrer aux ressources légitimes. Or la proximité des colonies anglaises, la lenteur des relations avec la France et l’avantage des prix vont développer une contrebande dont l’intensité ne peut toutefois se mesurer que par le grand nombre des défenses qu’on porte contre elle et par la sévérité des amendes. La grande perquisition qu’on fait à Montréal en 1741, tant dans les cou-vents et églises que dans les maisons privées, atteste que les marchandises de fabrication anglaise circulent en une quantité extraordinaire : 449 des 506 logis visités en possèdent ; il y en a même parmi les objets du culte, dans les Communautés religieuses. (1968 : 212)

29 L’interdiction des étoffes et toiles peintes venant de l’Inde, de la Chine et du Moyen-Orient atteste la popularité des marchandises étrangères dans la colonie. Ces toiles peintes ont été introduites en Europe au XVIe siècle par les navigateurs portugais. Malgré de nombreuses interdictions en France, les toiles peintes ou « indiennes » « étaient utilisées continuellement pour les vêtements et pour les tissus d’ameublement » (Jarry 1981 : 50). Vers le milieu du XVIIe siècle, les Compagnies des Indes envoyèrent à leurs agents des échantillons et des dessins à reproduire ou à interpréter sur toile par les peintres, de façon à les adapter à la mode européenne. « En fait, ces toiles peintes représentaient un mélange de traditions décoratives indiennes, chinoises, japonaises et même européennes » (Jarry 1981 : 50). Les autorités coloniales émettent quelques arrêts, édits ou ordonnances, visant à contrôler ou interdire ces marchandises en Nouvelle-France. Ainsi, en 1733, un arrêt « interdit à tous les armateurs et négociants faisant le commerce des colonies d’Amérique d’y envoyer des étoffes et toiles peintes de l’Inde, de Perse, de la Chine et du Levant » (Krakovitch 1993 : 385). Quant aux papiers peints ou « papiers des Indes », des droits doivent être payés lors de leur entrée en France, mesure visant à limiter leur importation.

La porcelaine de la place Royale

30 Une autre marchandise venue d’Orient connaît une certaine popularité à Québec : la porcelaine. Les recherches archéologiques dans le secteur environ-nant la maison Estèbe ont permis de mettre au jour une grande variété d’objets de porcelaine orientale, soit plus de 260 artefacts provenant de 21 sites archéologiques dans le secteur de la place Royale. La présence de porcelaine sur un aussi grand nombre de sites atteste la popularité de ce type de céramique et des thèmes chinois qui y sont représentés. La majorité des objets recueillis lors des fouilles sont datés de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ils sont donc contemporains du papier peint étudié ici.

Figs. 9-10 Quelques exemples de porcelaines orientales provenant des latrines de la maison Estèbe, contemporaines du papier peint. Les sujets illustrés et leur traitement montre une grande parenté avec les motifs du papier peint. Laboratoire et réserve d’archéologie du Québec. Photo : Nathalie Hamel.

Display large image of Figure 9

31 Les utilisateurs de porcelaine vivant dans le secteur de la place Royale étaient des gens relativement fortunés :il s’agit d’un groupe restreint d’individus aisés, rattachés au commerce international ou occupant des fonctions importantes au sein du gouvernement, bien placés pour connaître rapidement et adopter les goûts et les habitudes des classes nobles ou bourgeoises des pays européens. Dans la plupart des cas, ces maisons appartenaient à des march-ands et négociants qui tenaient un magasin sur les lieux même de leur résidence. (Genêt et Lapointe 1994 : 34-35)L’étude des objets retrouvés lors des fouilles dans le secteur de la place Royale révèle que la porcelaine était avant tout destinée à la consommation des boissons telles que le thé, le café ou le chocolat. La présence de théières et de bols à thé témoigne du développement de la coutume du service du thé, plante d’origine chinoise, dont la consommation se répand au moment où la colonie devient anglaise, après 1760. Tout comme le thé, la porcelaine est un produit de luxe, et tous deux ne deviendront plus accessibles que vers la fin du XVIIIe siècle. « Dans les inventaires, on relève plusieurs mentions de tasses à thé ou à café, de théières en porcelaine, de cafetières en cuivre, de chocolatières et même de quelques services à thé déposés sur un cabaret en bois verni ou, parfois, sur une table de Chine ([en] 1778). On note aussi des mentions de thé, de café ou de chocolat à la livre parmi les marchandises des magasins » (Genêt et Lapointe 1994 : 36). Les recherches effectuées dans les inventaires après décès par les archéologues n’ont permis de repérer que 16 documents contenant des mentions de porcelaines, sur un total de 116 inventaires dépouillés, ce qui témoigne de la relative rareté de ces objets.

Les marchandises étrangères sur le site de la maison Estèbe

32 La fouille des latrines de la maison Estèbe a permis la mise au jour de l’une des plus importantes collections de porcelaines orientales du secteur de la place Royale, pour la période allant approximativement de 1755 à 1810 (Figs. 9-10)14. Cent seize (116) objets de porcelaine orientale ont été identifiés : soixante et un bols (dont treize bols à thé et plusieurs bols moyens ayant pu servir de vide-tasses, de sucriers ou pour l’infusion du thé) ; quarante soucoupes ; neuf assiettes dépareillées ; deux tasses ; un gobelet, une soucoupe, une théière, un plateau à cuillères et un couvercle pour sucrier ou bol à infuser (Genêt et Lapointe 1994 : 28). L’influence européenne sur la création d’éléments décoratifs d’inspiration orientale est ici aussi visible : « Les décors peints en bleu sur le cru et les décors émaillés de la famille rose sont les plus fréquents. Les premiers présentent des motifs plus typiques de la tradition chinoise, alors que les seconds reflètent davantage l’influence européenne » (Genêt et Lapointe 1994 : 41). Outre les porcelaines orientales trouvées dans les latrines, on remarque aussi quelques fragments de céramique anglaise (pearlware) présentant des motifs de chinoiserie, ainsi que quatre pièces de porcelaine anglaise à décor bleu d’inspiration orientale (La Grenade-Meunier 1993 : 289) (Fig. 11). De plus, de nombreux objets en faïence (117) ont été identifiés dans les latrines de la maison Estèbe, dont plusieurs comportent des décors dans le style de la chinoiserie. La majorité des faïences retrouvées est d’origine anglaise (Genêt 1980).

33 L’inventaire des biens de Henriette Guichaud, veuve de Pierre Fargues, en novembre 1783, témoigne du niveau de confort régnant dans la maison à ce moment. Elle possède de nombreux meubles en acajou, répartis dans plusieurs pièces : un bureau, six chaises, un écran, des tables de divers format, un fauteuil. Dans la chambre à l’avant de la maison, les meubles et objets divers sont nombreux : lit, lits d’enfants, tables, malles, fauteuil, armoires, fusils, épées, etc. On note la présence d’une « garniture de cheminée en porcelaine prisée et estimée à 6 livres » et « un lot de tasses, assiettes de porcelaine et verres le tout ensemble prisé et estimé une livre » (Panet 1783). Il semble qu’il soit habituel que les ensembles à thé et autre belle vaisselle soient rangés dans la chambre des maîtres ou dans la salle, qui servaient à l’époque de lieux de séjour et de rencontres (Genêt et Lapointe 1994 : 37).

Fig. 11 Bol et soucoupe en porcelaine anglaise à décor de chinoiserie, trouvés dans les latrines de la maison Estèbe. Un personnage traverse un pont dont les piliers ont des formes de volutes tout à fait dans le style rococo. Laboratoire et réserve d’archéologie du Québec. Photo : Nathalie Hamel.34 Une autre pièce de la maison retient l’attention : « une Chambre à Coucher sur le derrière de la maison donnant sur le bord de l’eau ». Il s’agit sans doute de la pièce où se trouvaient le papier peint et les boiseries attribuées à l’atelier des Levasseur, la seule autre pièce du rez-de-chaussée donnant sur le fleuve à l’époque étant la cuisine15. On trouve dans cette chambre un lit, « Un bureau de mahogany […] Six chaises de Mahogany et deux fauteuilles […] Un fauteuille couvert de mocate […] Une Chaize longue garnie de Ses oreillettes […] Une petite table de mahogany avec une boite à thé […] Vingt petits tableaux […] Un écran de mahogany […] Un miroir doré […] Une table avec son Tapis […] Un poêle double garni de son tuyau ». Le style des meubles n’est malheureusement pas précisé dans l’inventaire. L’acajou, qui se prête particulièrement bien au décor sculpté, est cependant le bois le plus utilisé pour le mobilier fait dans le « goût chinois » (Jacobson 1993 : 138). Thomas Chippendale affirme lui-même, dans l’édition de 1762 de son ouvrage Gentleman and Cabinet-makers’ Director, que ses meubles « conviennent parfaitement pour la chambre à parer d’une femme de qualité, surtout si les murs en sont tendus de papier des Indes » (Teynac et al. 1981 : 45). Sans présumer que la chambre d’Henriette Guichaud est dans le style de la chinoiserie, on peut tout au moins affirmer que le mobilier et les objets présents dans sa résidence sont caractéristiques des modes favorites des classes privilégiées à cette époque : meubles d’acajou, vaisselle et garniture de cheminée en porcelaine, boîtes à thé. Et, peut-être, un papier peint à motifs de chinoiserie.

Conclusion

35 La popularité de la chinoiserie chez une certaine classe d’habitants de la ville Québec au milieu du XVIIIe siècle est indéniable, ainsi qu’en témoignent les collections archéologiques. La présence de papier peint a pour sa part laissé bien peu de traces, sa pose se faisant fréquemment directement sur les murs et la fragilité même du matériau rendant sa conservation rarissime16. L’ensemble des informations recueillies tend à confirmer que le papier peint retrouvé en 1946 dans la maison Estèbe date des environs de 1760-1770. L’illustration de la technique de pose du papier peint par Jean-Michel Papillon en 1759, similaire à celle utilisée pour l’objet étudié ici, nous ramène à la même période, de même que la présence d’une chaise Chippendale dans les motifs. Enfin, les rares exemplaires de papier peints datés du XVIIIe siècle conservés dans les musées tendent eux aussi à confirmer une datation du troisième quart de ce siècle.

36 Les caractéristiques stylistiques de l’objet le rapprochent davantage de la production anglaise que de celle de la France. D’ailleurs, les seuls exemplaires apparentés que nous avons pu repérer sont conservés en Angleterre. Quant à savoir si ce papier peint, sans doute fabriqué en Angleterre, aurait pu transiter par la France ou les colonies américaines avant d’arriver à Québec, il nous est impossible de le savoir dans l’état actuel des connaissances.

37 L’illustration d’une scène de commerce en Orient sur ce papier peint est une sorte de clin d’œil aux occupations des propriétaires successifs de la maison. L’attrait de cette scène, comme de celles conçues par Pillement, vient du fait qu’elle raconte une histoire en un coup d’oeil, qu’elle stimule l’imagination de l’observateur (Gordon-Smith 2000b : 162). Ce papier peint est un objet exceptionnel, témoignant de la présence ancienne d’un imaginaire de l’Orient jusque dans une ville coloniale d’Amérique.

References

Documents d’archives

Cole, May. 23 février 1946. Lettre à William H. Coverdale. Bibliothèque et Archives nationales du Québec, centre d’archives de Québec (BAnQQ), Fonds Ministère des Affaires culturelles, E6, 1980-00-025/2, dossier « Correspondance - Coverdale & Colpitts - 1943-1949 ».

Panet, P.L. (Greffe du notaire), 24 novembre 1783. « Inventaire des biens d’Henriette Guichaux, veuve de Pierre Fargues négociant de la rue Saint-Pierre à Québec ». Bibliothèque et Archives nationales du Québec, centre d’archives de Québec.

Études

Barbeau, Marius. 1948. « Les Levasseur : maîtres menuisiers, sculpteurs et statuaires ». Les Archives de Folklore 3 : [35]-50.

Bibliothèque Forney. 2004. Le bon motif : papiers peints et tissus des collections, 1760-1960 : Paris, 21 septembre-31 décembre, Bibliothèque Forney. Paris : Fédération française pour la coopération des bibliothèques des métiers du livre et de la documentation.

Chassé, Béatrice. 1978. « L’hôtel de monsieur Estèbe à Québec ». Québec : Ministère des affaires culturelles.

———. 1990. « Maison Estèbe ». Dans Commission des biens culturels du Québec, Les Chemins de la mémoire, Québec, Les publications du Québec 1 : 127-29.

Fauteux, Joseph-Noël. 1927. Essai sur l’industrie au Canada sous le régime français. [S.l. : s.n.]. 2 v.

Genêt, Nicole. 1980. Les collections archéologiques de la place Royale : La faïence. Québec : Ministère des Affaires culturelles Direction générale du patrimoine, Dossier 45.

Genêt, Nicole et Camille Lapointe. 1994. La porcelaine chinoise de Place-Royale. Québec : Ministère de la culture et des communications, Direction des communications.

Gordon-Smith, Maria. 2000a. The Influence of Jean Pillement on French and English Decorative Arts. Part One. Artibus et Historiae 21 (41) : 171-96.

———. 2000b. The Influence of Jean Pillement on French and English Decorative Arts. Part Two : Representative Fields of Influence. Artibus et Historiae 21 (42) : 119-63.

Hamel, Nathalie. 2005. « La construction d’un patrimoine national : biographie culturelle de la collection Coverdale ». Thèse de doctorat, Université Laval, département d’Histoire.

———. 2006. « Controverses autour d’un objet. Les boiseries de la maison Estèbe à Québec ». Dans Martin Drouin (dir.), Patrimoine et patrimonialisation du Québec et d’ailleurs, Québec, Éditions MultiMondes (Collection Cahiers de l’Institut du patrimoine de l’UQÀM) : 155-72.

Honour, Hugh. 1973 (1961). Chinoiserie: The Vision of Cathay. Londres: John Murray.

Hoskins, Lesley. 2005. The Papered Wall: The History, Patterns and Techniques of Wallpaper. Londres: Thames and Hudson.

Impey, O. R. 1977. Chinoiserie: The Impact of Oriental Styles on Western Art and Decoration. New York: C. Scribner’s Sons.

Jacobson, Dawn. 1993. Chinoiserie. London : Phaidon.

Jarry, Madeleine. 1981. Chinoiseries : le rayonnement du goût chinois sur les arts décoratifs des XVIIe et XVIIIe siècles. Fribourg/Paris : Office du livre/Éditions Vilo.

Krakovitch, Odile. 1993. Arrêts, déclarations, édits et ordonnances concernant les colonies, 1666-1779 : inventaire analytique de la série Colonies A. Paris : Archives nationales.

La Grenade-Meunier, Monique. 1993. Vivre à Place-Royale entre 1760 et 1820 : Annexes 1 à 6, vol. 3. Québec : Ministère de la culture, Direction des communications.

Langlois, Jacques. 1975. L’hôtel Guillaume Estèbe : la vie de ses occupants. Québec : Ministère des affaires culturelles.

Lapointe, Camille. 1998. Trésors et secrets de Place-Royale : aperçu de la collection archéologique. Québec : Gouvernement du Québec, Ministère de la culture et des communications.

Leath, Robert A. 1999. After the Chinese Taste: Chinese Export Porcelain and Chinoiserie Design in Eighteen-Century Charleston. Historical Archaeology 33 (3): 48-61.

Leahy, George W. 1994. L’ornementation dans la maison québécoise aux XVIIe et XVIIIe siècles. Sillery : Éditions du Septentrion.

Leung, Felicity L. 1980. Marques d’identification des papiers peints et noms des fabricants vendant des papiers peints au Canada. Ottawa : Parcs Canada.

Lynn, Catherine and Cooper-Hewitt Museum. 1980. Wallpaper in America: From the Seventeenth Century to World War I. New York: W. W. Norton.

The Quebec Gazette /La Gazette de Québec, 21 juin 1764.

Saunders, Gill. 2002. Wallpaper in Interior Decoration. Londres: Victoria and Albert Publications.

Savary des Brûlons, Jacques et Philémon-Louis Savary. 1762. Dictionnaire universel de commerce, d’histoire naturelle, et des arts et métiers, Tome I, partie II : contenant les articles du commerce & des compagnies. Genève : Chez les Héritiers Cramer & frères Philibert.

Statistique Canada. 2008. E-STAT, « Recensement de 1664 à 1871 ». En ligne, http://estat2.statcan.ca/ (consulté pour les années 1706 et 1754).

Teynac, Françoise, Pierre Nolot et Jean-Denis Vivien. 1981. Le monde du papier peint. Paris : Berger-Levrault.

Thornton, Peter. 1984. Authentic Decor: The Domestic Interior, 1620-1920. New York: Viking.

Trudel, Marcel. 1968. Initiation à la Nouvelle-France : histoire et institutions. Montréal : Holt Rinehart et Winston.

———. 1999. Histoire de la Nouvelle-France. Vol. 10, Le régime militaire et la disparition de la Nouvelle-France 1759-1764. Montréal : Fides.

Victoria and Albert Museum, Jean Hamilton and Charles Chichele Oman. 1982. Wallpapers: A History and Illustrated Catalogue of the Collection of the Victoria and Albert Museum. Londres: Sotheby Publications/The Victoria and Albert Museum.

Wappenschmidt, Friederike. 1989. Chinesische Tapeten für Europa : vom Rollbild zur Bildtapeta. Berlin : Deutscher Verlag für Kunstwissenschaft.

Notes