L’immersion sensible en exposition :

Sensations urbaines. Une approche différente à l’urbanisme au Centre Canadien d’Architecture

Alessandra MarianiRésumé

Cet article est une version condensée d’un travail dirigé faisant partie du programme de maîtrise en muséologie. L’auteur a choisi de réfléchir à la nouvelle phénoménologie que représente l’immersion sensible, de plus en plus présente dans l’élaboration de concepts d’expositions thématiques. Cette manœuvre sensorielle – qui consiste à réinstaller virtuellement le sujet dans un environnement tout en recréant artificiellement les stimuli générés par ce même environnement dans la réalité – propose un exercice d’interprétation direct et centré davantage sur l’individualité du visiteur. Un tel stratagème, qui peut escamoter les savoirs au profit de l’effet scénographique, devient très utile en ces temps d’amnésie historique. Il est important de préciser que le monde virtuel subordonné aux sens peut être limité : toutefois, l’objectif de l’exposition qui emploie cette « technique » demeure celui de transmettre de manière sensible et sensorielle des thèmes et du contenu. Sensations urbaines, une exposition présentée au Centre Canadien d’Architecture en 2006, s’est servie d’éléments sensibles pour sortir du cadre hermétique de l’architecture et de l’urbanisme et élargir ses propos. Cette forme de médiatisation a-t-elle construit de nouveaux discours à partir des thèmes exploités ? L’article qui suit propose quelques pistes. L’approche utilisée a néanmoins favorisé la transmission d’un savoir d’ordre immatériel : la relation et la compréhension que nous avons des objets et de l’environnement.Abstract

This article is a brief overview of a research project in museum studies that chose to reflect on the presence, the use and the function of the sensory stimuli. Based on the fact that the exhibition medium mainly calls upon sight and hearing, the author tries to understand how other sensory interpretations can enrich the exhibition medium. It is a known fact that the immersion approach has evolved and offers an interpretation of the exhibition contents centred on the visitor’s own individuality. Nevertheless, that type of setting can also transform the meaning of objects and knowledge during the mediation process. When “virtually reinstalling” a subject (or a visitor) in an artificially recreated environment, sensory stimuli can significantly improve or decrease the perception of a certain reality. Sense of the City, an exhibition held at the Canadian Centre for Architecture in 2006, has provided an excellent example of how a different curatorial approach of material culture can—with elements and techniques linked to the sensorial spectrum—propose the transmission of a broader, varied and substantial content.1 Depuis quelque temps, l’immersion en exposition vise à se spécialiser, à se diversifier, à se caractériser. En 2006, l’exposition Sensations urbaines. Une approche différente à l’urbanisme, au Centre Canadien d’Architecture (CCA)1, a cherché à mettre en évidence que l’action de plonger le visiteur dans un environnement pour en éprouver directement le propos (Montpetit 1996 : 62) avait des ancrages profonds, fondamentalement liés à la perception sensorielle. Délaissant le côté spectaculaire qu’appelle habituellement ce type de représentation, le commissaire Mirko Zardini a préféré employer les études sensorielles du groupe de recherche CONSERT2 pour les appliquer à l’architecture et à l’urbanisme. Zardini souhaitait que le visiteur, dans cet espace-temps que représente l’exposition, se défasse de tous ses a priori « perceptifs » pour sentir, écouter, ressentir et voir la ville d’une toute autre façon, celle à laquelle les sens dits « mineurs » donnent accès. Ce virage, que les membres de CONSERT qualifient de « révolution sensorielle », a été maintes fois exploré dans les arts (médiatique, contemporain et d’installation) et les sciences humaines.

2 Le visage de l’immersion progresse maintenant au sein de la mise en exposition, en proposant au visiteur un exercice d’interprétation plus direct et plus centré sur son individualité3. Ce type de muséologie transpose l’ascendance des objets et des savoirs lors de la médiation. La manœuvre de l’exposition immersive de type sensible consiste à « réinstaller » virtuellement le sujet dans un environnement, tout en recréant artificiellement les stimuli sensoriels générés par ce même environnement dans la réalité. Bien qu’il soit ardu de préciser les limites d’un monde virtuel subordonné aux sens, il reste, à cet égard, que l’objectif de l’exposition qui emploie cette « technique » demeure ambitieux et incertain : comment transmettre de manière sensible et sensorielle les thèmes, les contenus ? Cette forme de médiatisation peut-elle construire de nouveaux discours à partir des thèmes exploités ?

3 En examinant l’offre actuelle de la programmation des musées, il faut reconnaître que, depuis les vingt dernières années, la transformation des pratiques muséales est proportionnelle à l’expression des désirs du public. Les études, dont le nombre est considérable, portant sur l’attitude comportementale et la satisfaction des visiteurs, l’affluence de ces derniers et la qualité de la médiation muséale4 sont indirectement productrices de cet appel aux sens qui n’a pas encore mis à profit toutes ses ressources. « La mutation la plus importante qui, aujourd’hui plus que jamais, modifie le rôle qui incombe au savoir, dans la dynamique du musée, tient à l’importance croissante que prend la fréquentation, donc à l’imposition d’une logique du marché et des attentes du public » (Montpetit 1995 : 50). De la contemplation d’objets et d’œuvres d’art à la lecture linéaire de faits historiques, le visiteur se trouve présentement face à ce qu’il a toujours demandé au musée : une expérience unique, qu’il ne peut obtenir qu’entre ses murs. Le musée est dans l’obligation de se renouveler en livrant des savoirs et des expériences authentiques qui font appel à la globalité de la personnalité du public.

4 Un autre fait d’importance issu de ces nouvelles pratiques pointe vers cette volonté de livrer un savoir accessible à « l’autre clientèle », celle qu’on a admise au musée mais qui n’avait malheureusement pas les connaissances nécessaires pour se permettre une lecture correcte des dispositifs étalés devant et autour d’elle. Raymond Montpetit, dans Le Musée partage des savoirs, remarque que la plupart des expositions sont « fondées sur une logique exogène, c’est-à-dire que la réunion des artefacts et leur disposition spatiale reposent sur une logique préalable qu’il faut connaître pour la reconnaître et en saisir le sens » (1995 : 51). L’expérience désirée dans un contexte qui veut vraiment partager son savoir se range plutôt dans la voie de la logique endogène : il s’agit d’un dispositif spatial de l’exposition qui « fournit explicitement aux visiteurs la trame explicative qui structure l’articulation des artefacts exposés et donne à voir les principes qui les régissent et les clés de leur interprétation » (51).

5 Pour éclairer ce propos, imaginons une exposition d’art, d’histoire, d’architecture ou encore une exposition thématique qui fasse appel à une autre forme de perception que celle qui est habituellement sollicitée : la vue (et tout le processus cognitif et informatif qui lui est associé). Dans un tel contexte (où la vue est optionnelle), s’il veut comprendre et appréhender ce qui est exhibé, le visiteur a besoin d’un mode d’emploi, d’une amorce, d’une carte mentale de l’exposition. Dans le cas de Sensations urbaines, le dispositif de la carte mentale était essentiel au visiteur pour parcourir l’exposition de façon autonome et ainsi profiter pleinement de l’expérience offerte.

6 Cette façon de plonger le public dans le « sujet pour en éprouver directement le propos » (Montpetit 1996 : 62) – ou la logique endogène – provient directement des musées de sciences. Selon des études menées par le Centre de Recherche sur la Culture, les Musées et la Diffusion des Savoirs (CRCMD), le visiteur de ce type particulier d’exposition doit « posséder une culture des médias […] et des codes culturels mis en jeu pour pouvoir apprécier ces propositions expo graphiques » (Belaën 2003 : 2). Ainsi, dans la majorité des cas, la matérialisation effective des messages est la condition sine qua non de la compréhension lors de l’expérience de visite. Dans le cas de l’exposition Sensations urbaines, l’objectif ne tendait pas à la présentation d’objets et d’artefacts dans le but d’assurer leur véracité, leur authenticité ; les objets installés dans des environnements particuliers étaient employés pour mener le visiteur vers l’exploration d’une autre forme de véracité et d’authenticité par l’intensité de l’expérience proposée : celle des sens, de la perception et de l’environnement urbain.

L’évolution de l’étude des expériences perceptives sensibles

7 Nous entretenons une relation spécifique avec l’environnement et les objets qui nous entourent. Les dernières recherches portant sur la polysensorialité le confirment : les scientifiques corroborent le fait que l’abondante production matérielle de l’ère postmoderne est une des composantes de l’organisation sociale dont nous sommes aujourd’hui tributaires. Au cours des dernières années, le désir de comprendre cet univers a mené anthropologues et ethnologues vers l’étude de la matérialisation et de l’objectification. Les études de la culture matérielle prennent dès la fin des années 1990 le virage « sensible », celui de l’interaction entre le corps humain et ces surfaces jusqu’ici considérées inertes ; les premiers résultats des recherches démontrent que la sensorialité permet une meilleure compréhension de la matérialité et de nos relations avec la production matérielle.

8 L’équipe CONSERT, qui depuis 1988 poursuit des études sur la variété des expériences sensibles, a concentré ses efforts sur la recherche de solutions de bonification de la culture visuelle et de libération des expériences réductionnistes dans l’espace muséal. Ces expériences essentiellement visuelles datent du XVIIIe siècle, lorsque l’organisation, l’esthétique et la rareté constituaient l’échelle de valeur des objets exposés. Les collections d’art, d’artefacts et d’objets autrefois propriétés du pouvoir ont donné naissance aux musées publics qui sont devenus un espace de démocratisation du savoir. Le musée garant de la pérennité des collections ne devait en aucun cas permettre le contact direct avec les objets et la solution idéale (la vitrine) a produit une perception à sens unique. Le but premier de ces présentations était de produire l’état de contemplation et l’étonnement chez les visiteurs : pendant longtemps, on a assumé que le regard pouvait à lui seul procurer intelligibilité, satisfaction intellectuelle et plaisir esthétique.

9 Fort d’une nouvelle volonté de rendre le savoir accessible au plus grand nombre, dès 18805 on a commencé à regrouper les objets pour construire du sens, pour les mettre en évidence ou pour créer l’ostentation. L’exposition étant un moyen de communication, le producteur conçoit, par la disposition des objets, un message qui est « lu » par le spectateur. « Le dispositif de l’exposition sert à désigner une matérialisation de l’énonciation et/ou du processus représentatif » (Davallon 1999 : 24).

10 La signification des objets et leur collectionnement a occupé la plus grande partie de l’histoire de l’exposition au XIXe siècle, parce que c’est ce qui leur a permis d’exister. La rigidité du cloisonnement, de la mise en espace et de la mise en contexte des objets s’est modifiée au cours du XXe siècle avec l’avènement des musées de sciences qui ont offert au visiteur une expérience de visite complètement diversifiée, introduisant les notions d’interactivité. La simulation de l’expérience scientifique parfois nécessaire à l’intelligibilité de certaines notions complexes, la relation entre le visiteur, les espaces et les contenus se sont considérablement modifiées. Pour la première fois, l’émerveillement passe par la compréhension des mécanismes, des organismes ou des phénomènes exposés.

11 Au cours des années 1960, les musées pour enfants ont adopté le concept d’interactivité afin de stimuler l’appréhension et la mémorisation. C’est aussi à cette période que les vitrines ont disparu pour faire place à des environnements stimulants qui favorisent l’observation et la participation. Les autres musées ont suivi : sans pousser à l’excès la carte de l’interactivité, ils l’ont incorporée à l’expérience de visite et les résultats en ont été concluants. Il est difficile aujourd’hui de retracer une exposition qui ne fasse pas appel à un certain degré d’interactivité ou qui ne sollicite le visiteur que par la perception visuelle.

12 Un autre aspect de la culture matérielle s’est modifié : la révolution industrielle (phénomène du XIXe siècle) nous a légué une quantité infinie d’objets et notre relation envers ceux-ci s’est profondément transformée. Ces objets, qui sont une partie importante et essentielle de la réalité contemporaine, dominent maintenant nos relations humaines. Nous en faisons l’expérience de façon continue et ils sont plus que des outils qui nous permettent d’accomplir des tâches. Nous leur avons accordé un statut, une signification culturelle instantanée diamétralement opposée à la culture muséale qui est versée dans la durée, et ils sont devenus une puissante composante de notre identité individuelle et collective. Cette relation spécifique que nous entretenons avec les objets a modifié et modifiera encore la structure même du médium de l’exposition, puisque ce ne sont pas nos outils qui parviendront aux générations futures, mais des pièces identitaires d’une culture qui les met déjà en montre6.

13 Le désengagement progressif des États de l’entretien de collections dont la croissance est vertigineuse contraint les musées à trouver dans le secteur privé de nouveaux fonds pour pallier continuellement les manques de ressources financières essentielles à leur fonctionnement, de sorte qu’on assiste souvent à un certain désintérêt envers la recherche fondamentale. Cela a aussi généré une logique de production culturelle qui escamote habilement les savoirs au profit de l’effet scénographique et qui se transpose à son tour : l’intérêt du visiteur ne se porte plus sur l’objet lui-même, mais sur la relation qu’il entretient avec lui. Craig Riley explique ce phénomène assez clairement :Today we are looking outwards from the object into the world—we are much more interested in how the works can enter into relationships with us, our own history, our environment, our understanding of the world. […] Many curators now treat the pieces as learning tools—springboards for further enquiry—focusing on what they can teach us rather than just what they are. We see the objects themselves as tasters, starting points; a way into broader topics, or fragmented sentences that piece by piece build up into an overall narrative—and stimulate the critical sense of the spectator. The spectator has a critical role to play in this drama— in filling in the gaps with their reactions, thoughts and interactions (2004 : http://www.cassonmann.co.uk/publications/the-need-to-touch).

Origines et développement de l’exposition immersive

14 Comme nous l’avons mentionné précédemment, la muséographie d’immersion a avant tout été développée pour répondre aux besoins des musées de sciences. Cette technique dérivant de la démonstration des phénomènes scientifiques prône la connaissance du fonctionnement des objets présentés et la reconstitution d’expériences parce que ces dernières accompliraient mieux les fonctions didactiques et pédagogiques. Au départ, les défis de la communication des savoirs scientifiques résidaient dans la transformation de l’information de façon à la rendre plus accessible : « quand on parle de sciences, on ne prend pas tout simplement les notions scientifiques telles qu’elles sont pour les faire connaître au public ; on les retravaille de diverses façons jusqu’à ce qu’elles répondent aux besoins du communicateur et n’aient peut-être plus rapport avec ce qu’elles étaient à l’origine » (Milles 1989 : 149).

15 Davallon a aussi exploré cette avenue (1988 : 5-16), puisque la transformation du savoir implique qu’il ne s’agit pas de traduction directe, mais que le message produit peut contenir des déviations du signifié. De là cette nécessité de faire appel aux techniques évoluées de communication pour préserver le message initial, parce que « voir » dans une exposition de ce genre ne signifie pas nécessairement « comprendre ». À l’origine, il a été convenu que, pour présenter les savoirs scientifiques, une muséologie interactive impliquant physiquement le visiteur (modules touche-à-tout, jeux questionnaires, etc.) était simplement plus éloquente. Le jeu étant à la base de l’apprentissage non formel, « ces stratégies ont pris de plus en plus de place dans l’ensemble des institutions muséales préoccupées par leur mission éducative » (Bélanger 1998 : 7).

16 La popularité des démonstrations a en-suite entraîné la création de reconstitutions d’environnements afin que le visiteur puisse constater divers phénomènes scientifiques : ce sont là quelques exemples qui peuvent être considérés comme des préludes au concept d’immersion. De telles expositions sont surtout axées sur le visiteur par une approche qui délaisse les anciens consensus d’enseignement. Elles visent à provoquer sensations et émotions. Toutefois, on ne doit pas déduire que ce type de muséographie découle de la seule considération du public : elle est paradoxalement le produit de l’abandon progressif d’une approche traditionnelle de la méthode pédagogique et didactique. Le discours privilégié dans les nouvelles expositions thématiques qui cherchent à diversifier la présentation et la mise en valeur des collections muséales a engendré cette nouvelle méthode de production de sens. Constance Classen (2005a : 147) rappelle que la prolifération de l’imagerie visuelle dans laquelle nous vivons est un simple constat du fait que nous percevons le monde en tant que « quelque chose à voir ». En poussant davantage cette idée, elle observe que les peuples qui ne vivent pas dans la suprématie de la culture visuelle (comme les cultures orales) ont une expérience du monde beaucoup moins cartésienne et beaucoup plus dynamique et imprévisible : il s’agit pour eux d’un monde événementiel, à l’opposé de notre « monde-objet » que nous percevons comme une carte postale.

17 On a par ailleurs observé, au cours des der- nières années, une transformation de l’expographie pour privilégier la diversité dans les espaces publics à portée sociale que sont devenus les musées (Davallon, 1999 : 257). Il fallait qu’il en soit ainsi pour contrer la masse de l’offre culturelle grandissante. L’avènement des musées de sciences a contribué à l’élargissement des perspectives de l’apprentissage informel et, par conséquent, aux techniques de communication d’une information savante. L’interaction (premier outil de démystification des concepts scientifiques) est la géniteur de l’immersion. À ses débuts, ce concept (l’immersion) retranchait catégoriquement le visiteur de son environnement usuel pour l’immerger dans le propos de l’exposition. Une telle forme du concept fonctionne encore ; depuis la diffusion des études qui confirment une plus grande mémorisation des topos grâce aux sens et à la reconnaissance, on a peaufiné la méthode et transformé l’espace muséal en un milieu plus familier. Selon Oliver Grau (2003), le processus d’immersion renvoie en définitive à une expérience intense qui se caractérise par une augmentation de l’émotion et une diminution de la distance critique ; la technologie électronique est aussi en partie responsable du phénomène de l’immersion : sa capacité de recréer des environnements virtuels a habitué les gens à se faire une toute autre interprétation de la réalité. Sans être un phénomène nouveau (puisque l’histoire de la reconstitution elle-même remonte à l’Antiquité – on n’a qu’à penser à la Villa des Mystères à Pompéi), cette métamorphose des concepts de l’art et de l’image est intimement liée à l’art interactif, aux concepts d’interface et de télé présence (Grau, 2003), bref, à l’évolution de l’image. Chaque époque a trouvé ses propres stratagèmes pour produire le maximum d’illusions, c’est l’ADN de toute l’histoire de l’art : vouloir à tout prix recréer la réalité et l’améliorer. Une exposition de ce genre s’approprie la même formule : « le monde synthétique est construit de manière qu’il rende compte matériellement du monde de référence et qu’il donne l’illusion de sa présence un peu comme si le signe s’ingéniait à subsumer le référent » (Schiele 1996 : 10).

18 Lorsque ces concepts sont appliqués à Sensations urbaines, il faut comprendre que l’exposition n’a pas cherché à reconstituer la ville ; elle s’est concentrée sur les perceptions primaires procurées lors de la découverte d’un univers et a visé à favoriser l’action de la reconnaissance. Vue (ou perçue) sous cet angle, elle contient des éléments immersifs, puisque la reconstitution mentale d’espaces et de sensations est sollicitée. Pour y parvenir, le concepteur a demandé au visiteur de réactiver ses sens mineurs et de les rapporter à l’espace urbain : ce visiteur devient un élément essentiel et constitutif de l’exposition, parce qu’un espace et un rôle lui sont assignés (Davallon, Grandmont et Schiele 1992). Certains auteurs, dont Raymond Montpetit et Florence Belaën, distinguent trois modes de représentation pour les expositions d’immersion, preuve que ce type de représentation entend bien se renouveler et progresser.

- Soit le monde de référence est un monde qui existe ou qui a existé (de manière réelle ou fictionnelle) et on cherche à le reproduire de la manière la plus authentique possible. Ainsi le mode de représentation suit une logique exogène, i.e. une logique où la disposition des choses montrées repose sur un ordre préalable qui est maintenu et doit être connu et reconnu par les visiteurs.

- Soit le monde de référence est un monde qui n’a aucune réalité et qui a été créé à l’occasion de l’exposition, le mode de représentation est alors dans une logique endogène, i.e. où la disposition des choses est montrée et générée selon les besoins identifiés par la mise en exposition elle-même.

- Soit le monde de référence est un monde qui existe ou a existé, qu’on ne cherche pas à le reproduire de manière authentique, le mode de représentation repose alors sur une combinaison des deux logiques, la logique endogène et la logique exogène (Montpetit 1996 : 89).

Suivant ces distinctions, on peut classer Sensations urbaines dans la troisième catégorie : elle s’associe au mode de représentation qu’est l’interprétation, car le savoir qui y est exposé ne peut être reproduit grandeur nature (la ville, les sens). De plus, l’expérience que vit le visiteur est à la fois tangible et abstraite (la sollicitation des sens mineurs) et l’interprétation, bien qu’elle se veuille la plus directe possible, fonctionne par principe métaphorique (Belaën 2003 : 9).

Vers une immersion plus « sensible » pour des expériences plus performantes

19 Les avancées des études en sciences cognitives et en sémiotique plastique sont en grande partie responsables de l’évolution et de l’approfondissement des connaissances en matière de perception sensorielle. Il est reconnu que ces études ont eu une influence notoire sur les modes de communication au cours des vingt dernières années7 et que les répercussions de l’utilisation de ces nouveaux « langages » ont considérablement transformé les façons d’absorber l’information. Nous fabriquons le sens de ce que nous percevons depuis les données que nous recevons consciemment et inconsciemment. Il n’existe pas de modèle préétabli. Chaque perception est individuelle; elle est intrinsèquement liée à l’expérience de l’individu, soit à la façon dont il répond aux agents qui déterminent la réaction de son organisme et à la « collecte de l’information » posée devant et autour de lui. Comment fonctionne cette perception ? Les théories actuelles s’accordent pour confirmer que l’information est générée par des stimuli et que cette stimulation est de nature variable : elle dépend de facteurs biologiques et psychologiques. La collecte de l’information est ensuite traitée directement ou indirectement, toujours selon le type de stimuli (biologiques ou cérébraux), avec toutes les données antérieures emmagasinées par l’individu (mémoire). Jocelyne Lupien croit pour sa part qu’il serait incorrect de ne parler que d’une seule mémoire et que l’on doit plutôt parler « d’association des perceptions du système sensoriel et des aires cervicales spécialisées ; mémoires à court et à long terme, mémoire associative, sensorielle, fonctionnelle qui “dialoguent” entre elles pour construire notre compréhension globale de l’univers » (Lupien 1996 : 65).

20 À l’aide de cette définition, il est possible de stipuler que les sens et la sensation peuvent affiner notre perception du monde, mais ne peuvent à eux seuls créer de la signification, parce que la production de communication (œuvre d’art, exposition, aménagement spatial, etc.) induit la signification. Jean-Pierre Changeux ajoute que « cette source de plaisir, “le plaisir taxonomique”, est le résultat de la perception simultanée de la rime et de la nouveauté8 ». La découverte mettrait donc de l’avant les concepts de satisfaction et de plaisir. Lors du transfert de l’information à la mémoire (ou aux mémoires), nous serions plus enclins à reconnaître ce que nous avons déjà expérimenté ou perçu. Cette « reconnaissance » serait une des sources du plaisir (la reconnaissance et non la perception) : elle est simplement, selon Lupien, « une activité de classification et de construction de liens (historiques, formels, plastiques, stylistiques, iconographiques) » (Lupien 1996 : 69). Par conséquent, il est possible de comprendre que la perception polysensorielle mène à une activité cognitive plus rapide, plus complète et plus satisfaisante pour le visiteur participant. Il faut insister sur le terme « participant », parce que c’est ce que ce mécanisme propose : la participation du visiteur afin qu’il puisse « vivre l’expérience ».

21 En art contemporain, par exemple, l’installation est le médium qui a permis le plus d’expériences concluantes auprès des visiteurs, parce que bien souvent elle était « immersive ». « The immersive mode […] has become a key condition of viewing : it appears to indicate a withdrawal into the self, to a place of bodily sensation. It allows the artist to propose an escape from perceived reality which no longer offers stable boundaries » (Hertz 1998 : 349). Dans une société qui, selon Jonathan Crary (2003 : 7), souffre d’amnésie historique et essaie tant bien que mal de se forger une mémoire commune, il est facile d’utiliser l’approche de la sensorialité pour matérialiser la connaissance à travers le processus de construction d’une exposition. Grâce à divers dispositifs, cette sollicitation sensorielle diversifiée amène inéluctablement l’individu à un autre niveau d’appréhension : celui de la mémoire toujours relativisée par sa propre expérience culturelle. Lorsqu’on parle d’exposition, cet effet est plus que souvent positif parce qu’il laisse à l’individu qui est en contact avec une certaine organisation d’espaces et d’objets la quasi certitude que son unique perception est validée. Avec de tels résultats, l’intimidation de ce type de langage s’évanouit. S’il nous est permis de rapporter cette notion à Sensations urbaines, il est vrai que la sollicitation des sens mineurs favorise de facto l’interprétation personnelle du caractère urbain. De même, des affinités sont plausibles entre l’espace muséal et l’espace urbain : le premier est un ensemble, créé de toutes pièces, fabriquant du sens par l’entremise d’objets, l’organisation spatiale de ses composantes et la participation d’un ou de plusieurs individus. Le second est en tous points similaire, sauf sur le plan de l’organisation spatiale où les composants sont des bâtiments. Par conséquent, l’aménagement de l’un et de l’autre nécessite l’intervention cognitive et sensorielle pour exister.

22 Si cette phénoménologie « sensorielle » de l’immersion a laissé très souvent les visiteurs non rassasiés à la fin du parcours d’exposition, elle devient malgré tout particulièrement utile dans les cas où il faut mettre en montre l’intangible. La présentation de concepts intangibles et d’abstractions se révèle être un poids important dans la balance des expositions thématiques actuelles. Ces concepts gagnent de plus en plus de terrain et exigent un degré de créativité important de la part des concepteurs d’expositions qui doivent composer avec la médiatisation d’un ou de plusieurs messages qui ne possèdent pas de support matériel correspondant. Tout doit converger vers une psychologie de l’apprentissage devant respecter les divers niveaux d’appréhension de chaque visiteur, d’où cette « reconquête », cette réappropriation des sens dits « mineurs », afin de produire une réponse idéale : une expérience humaine, mémorielle et, en même temps, mémorable.

Sensations urbaines : description et examen de l’exposition

23 Sensations urbaines. Une approche différente à l’urbanisme, l’exposition temporaire principale du Centre Canadien d’Architecture présentée du 26 octobre 2005 au 10 septembre 2006, était[u]ne exposition majeure consacrée aux perceptions et phénomènes urbains traditionnellement négligés, réprimés ou même dépréciés. Récusant la domination de l’impression visuelle dans l’environnement urbain, l’exposition, qui propose une réinterprétation des qualités latentes de la ville, offre une analyse complexe des commodités, des systèmes de communication et des dimensions sensorielles de la vie urbaine, suscitant ainsi une nouvelle palette d’expérience et d’engagement9.Cette exposition a tenté de mettre en évidence les divers modes de perception qui peuvent être observés au cours d’une exploration urbaine. Selon David Howes, les sens seraient les médiateurs de tout type d’expérience : « An intense new focus on the cultural life of the senses is sweeping the human sciences and crossing over into other disciplines, including architecture and urban studies » (Howes 2005 : 322). De nouvelles expériences sont proposées aux visiteurs : en s’appuyant sur une énumération des diverses composantes de la ville, quelques thèmes choisis ont pour but de susciter cet éveil des autres sens. Sur le plan des moyens retenus pour y parvenir, les concepteurs de l’exposition ont d’abord privilégié une comparaison du système perceptif de l’homme avec celui des animaux, puis ils ont exposé quelques éléments qui constituent l’environnement urbain en mettant en évidence les attributs sensoriels. Les résultats se répartissent en cinq thèmes : la ville nocturne, la ville saisonnière (c’est plutôt le froid qui est évoqué dans ce cas), les sons de la ville, les textures de la ville (l’asphalte) et l’air de la cité. L’analyse de ce type d’exposition, en tant qu’il renvoie à une culture commune, peut laisser présager que Sensations urbaines se situe davantage dans une logique de production culturelle que de diffusion de savoir. Néanmoins, une certaine retenue des effets scénographiques aura – curieusement et justement – contribué à la « matérialisation » de savoirs abstraits. L’analyse critique de Sensations urbaines qui suit en démontre brièvement les stratagèmes.

Le sas d’entrée

24 Un tunnel noir, dont l’espace linéaire se rétrécit de façon à peine décelable, accueille le visiteur. (Le plafond est légèrement incliné pour produire chez le visiteur une impression de déstabilisation.) Des voix et des sons provenant de haut-parleurs sont projetés dans l’espace restreint : le défilement continuel de noms de gares européennes dans une fente illuminée situe quelque peu le visiteur. Pendant le laps de temps mis à parcourir ce qui pourrait être considéré comme le sas d’entrée, une mise en contexte (ou plutôt un effort de dé-contextualiser le visiteur) s’opère. Du point de vue du commissaire10, il s’agit d’une sorte de lavage, d’effacement de l’esprit, qui est souhaitée au cours de cet exercice : du point de vue du visiteur, il est facilement compréhensible que, d’entrée de jeu, on lui demande d’ouvrir son esprit à un autre niveau de lecture des espaces. Par cette approche (puisque la rétine est sensible aux différences d’intensité lumineuse) et par l’effet de contraste, l’expérience est réussie à la sortie du tunnel : on ne sait pas à quoi s’attendre. Puisque l’univers sonore n’est pas familier (il s’agit de bruits enregistrés dans des gares européennes), il est facile de déceler que cette application doive mener à une forme de dépaysement. Avant l’entrée de la première salle, une projection du ciel de la ville de Montréal des mois de mai à octobre dépeint l’effet changeant de la lumière atmosphérique. S’il est vrai que l’obscurcissement provoqué par les mois d’hiver affecte certains êtres humains, ce choix que le cartel qualifie d’« esthétique et chronologique » agit plutôt en « psycho régulateur » et prépare à la salle suivante qui est une comparaison des sens humains à ceux des animaux.

Première salle

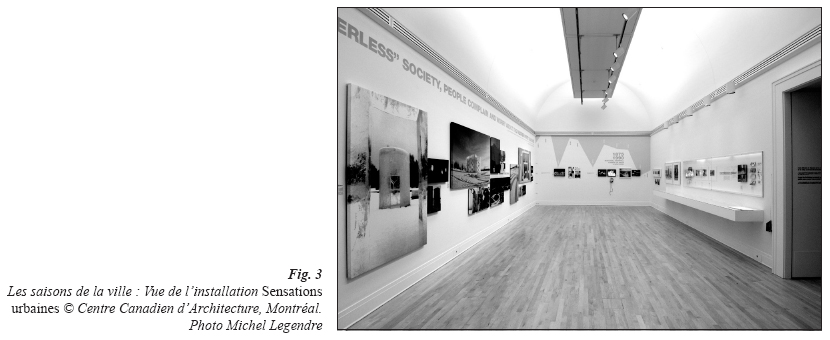

25 Dès l’entrée de la première salle, le visiteur est accueilli par un éclairage réglé à la même intensité que celle perçue par les abeilles. Cette lumière, à fréquence plus basse et d’une teinte plus bleutée, permet de concevoir autrement les espaces environ-nants. Cette salle parachève la mise en contexte de l’exposition entière : la mise en scène d’une intensité lumineuse édulcorée engendre l’affaiblissement de la capacité à percevoir formes et couleurs. L’intensité lumineuse se trouve être, en quelque sorte, un artefact imaginaire : c’est l’effet escompté, c’est la lumière qui est exposée. L’endroit, dénudé de couleurs et dépourvu d’objets, force le visiteur à se concentrer sur ce qui reste : une imposante distribution graphique de silhouettes animales et de citations sur les murs et des enregistrements diffusant des fragments d’études ethnozoologiques exprimés en plusieurs langues11.

Fig. 1 Salle 1 : Vue de l’installation Sensations urbaines © Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Photo Michel Legendre

Display large image of Figure 1

26 Ce dédoublement d’effets cherche-t-il à réactualiser le caractère polysémique que peuvent revêtir les perceptions ? Le plurilinguisme employé dans l’enregistrement sonore servirait à renforcer l’énonciation à la base de l’exposition : que la perception de l’être humain serait construite d’abord et avant tout par les composantes culturelles propres à chaque groupe, corps social, tribu, peuple, nation…. Si la mise en exposition de contrastes ou de comparaisons sert à mettre en évidence une idée ou un concept dans une exposition (Davallon 1999 : 72-74), nous ne sommes pas convaincue que le visiteur en apprenne davantage sur son propre comportement perceptuel dans cette salle. Il aurait été, à notre avis, beaucoup plus efficace d’exposer davantage de savoirs traitant de la perception humaine et d’exercer la mise en contraste avec les perceptions de peuples, de communautés complètement dissemblables. Le lien avec les salles suivantes n’en aurait été que bonifié.

27 Dans cette « salle-préambule », le visiteur ne retire qu’une conscientisation de son propre état : il s’agit peut-être ici de l’effet escompté par les créateurs de l’exposition, un survol rapide et quelques clés de lecture. Lire les inscriptions murales devient ici indispensable. La compréhension de la suite de l’exposition en dépend : cette salle désigne un mode d’emploi, la façon dont le visiteur doit manipuler l’information.

Deuxième salle : la ville la nuit

28 La salle suivante poursuit le discours sur la lumière : elle présente essentiellement le phénomène de l’obscurité et des diverses significations qui lui sont assignées selon les occurrences. On fait appel encore une fois au jeu des contrastes pour faire ressortir les sens contradictoires que peuvent revêtir la peur et la noirceur. Une affiche de la John Torres Safe at Home Foundation12 représentant une rue faiblement éclairée expose l’idée préconçue de la noirceur qui engendre la violence. Un commentaire inscrit au bas de l’affiche corrobore le fait que la violence peut tout aussi bien se vivre dans des domiciles apparemment anodins. Sur le plan cognitif, cette affiche soulève les idées fausses et les a priori installés chez la plupart des observateurs.

29 Plus loin, trois photographies de John Gossage13 jouent à nouveau avec les mêmes effets : elles sont tellement sous-exposées que ce qui paraît n’est qu’une suggestion de contours. Dès lors, l’œil doit s’ajuster à ce type d’image où la lumière n’a pratiquement aucun ascendant. Cet exercice coercitif permet de relativiser la lumière, de se forger des repères et, à un second niveau, de concevoir une redéfinition des espaces et des lieux. À force de regarder ces images quasi-noires, il devient possible de comprendre que l’appréhension des espaces puisse être obtenue autrement : les impressions de sécurité latente aussi. La dimension bi-chromatique de la salle contribue à la représentation des effets illusoires de la nuit et à l’association entre l’obscurité et l’inconnu. Plusieurs projets urbains d’illumination sont exposés et invitent le visiteur à comprendre les effets revitalisants et transformateurs qu’ils peuvent apporter à des quartiers violents et défavorisés. Les effets immersifs dans cette salle sont de l’ordre de la suggestion, aux limites de la rhétorique : le visiteur doit sciemment contribuer à la reconstruction du message initial.

Fig. 2 La ville la nuit : Vue de l’installation Sensations urbaines © Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Photo Michel LegendreTroisième salle : les saisons de la ville

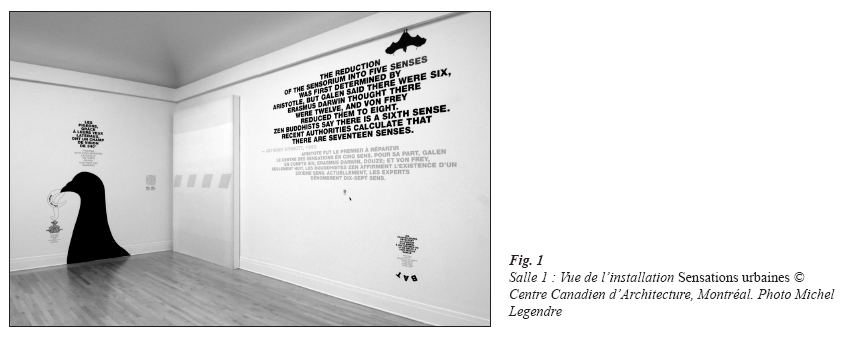

30 La troisième salle a pour thème les saisons dans la ville, mais ce sont surtout des représentations de la saison froide qui prévalent dans l’espace. La glace y est omniprésente : le printemps, l’été et l’automne s’éclipsent en faveur de photographies de châteaux, d’édifications, d’installations, d’expérimentations faites à partir de la glace. La salle prend des tons bleutés et blanchis qui ne peuvent que traduire – si l’on reste sur la voie de la constatation sensible – le caractère austère et flegmatique de la saison. Le message visé par le commissaire est ici celui d’un examen et de la prise de conscience de cette négation de l’hiver constamment véhiculée par les habitants des agglomérations urbaines. Des objets, tels des fondants de surfaces asphaltées, et des extraits de documentaires portant sur le déneigement des voies urbaines traduisent cette idée.

31 Une citation de Murray Schafer renchérit sur le message de froidure : « A man walks across the snow. You know the temperature from the sound of his footsteps. This is a different way of perceiving the environment; one in which the sensorium is undivided; one which recognizes that all information is interconnected » (Schafer 1993). L’hiver, une prolifération d’images de glace, de refroidissement, d’intempéries et de contraintes à dompter dans l’hémisphère nord de la planète sont amplement exploitées. Il n’y a rien sur le paradoxe de l’humidité, de la chaleur accablante et de l’étouffement grandissant de plus en plus courants dans les grands centres urbains nordiques. Les objets exposés choisis parmi les collections du CCA représentent surtout la ville de Montréal : le contraste des saisons aurait produit un effet encore plus convaincant, d’autant plus que la dernière salle de l’exposition traite de l’air de la ville (d’où la climatisation, l’homogénéisation et la purification de l’air). Les objets exposés n’offrent pas de seconde lecture : ils sont uniquement témoins matériels du thème choisi et des cartels qui les accompagnent. Par conséquent, le développement d’un sens spécialisé offert au visiteur y est minime.

Fig. 3 Les saisons de la ville : Vue de l’installation Sensations urbaines © Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Photo Michel LegendreQuatrième salle : les bruits de la ville

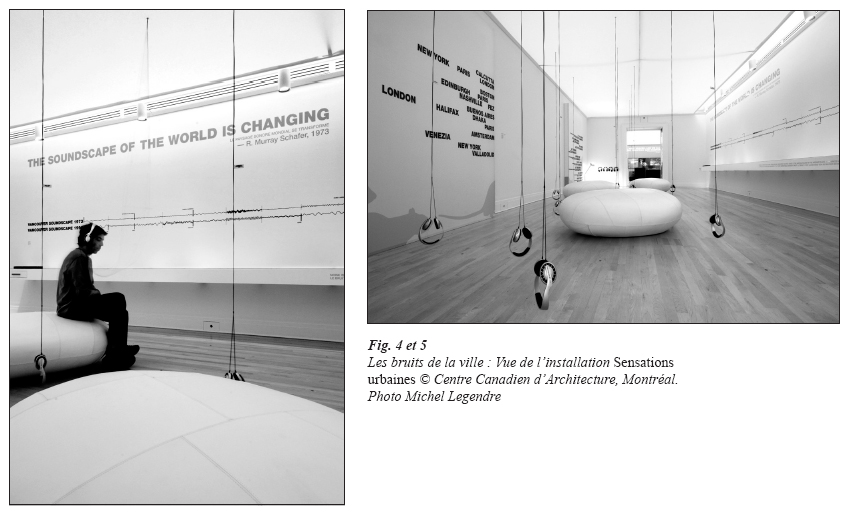

32 Dans cette salle épurée, blanche, inodore et aphonique, le visiteur se trouve face à une série d’écouteurs qui descendent du plafond. Des bancs bas et souples l’invitent à se prélasser pour écouter des enregistrements provenant de plusieurs sources. Le choix délibéré de transformer cette salle en un no man’s land contribue à favoriser un recueillement au moment de l’écoute. Certains des écouteurs diffusent des enregistrements intitulés One minute vacation, extraits du site Internet Quiet American produit par Aaron Ximm14, un artiste de San Francisco qui enregistre et crée des trames sonores à partir de bruits familiers qui passent habituellement inaperçus. D’autres écouteurs diffusent les sons des bâtiments de la ville de New York, d’autres encore des extraits du World Soundscape Project15, un projet de recherche réalisé en 1960-1970 par Murray Schafer16 à la Simon Fraser University, visant à étudier les sons des villes afin d’amener le public à prendre conscience du paysage sonore dans lequel il évolue. L’ensemble des séquences des paysages sonores17 proposé ne paraît pas toutefois faire l’apologie du son. Il semble dans ce cas être présenté comme une gêne, comme un résultat d’effets symptomatiques qui sont engendrés par la myriade des divers signaux acoustiques propres à la société urbaine postindustrielle18. La publication qui accompagne l’exposition en fait abondamment état par l’énumération de listes de plaintes portées à l’encontre du bruit et des types de bruits dans plusieurs villes du monde.

Fig. 4 et 5 Les bruits de la ville : Vue de l’installation Sensations urbaines © Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Photo Michel Legendre

Display large image of Figure 4

33 Selon nous, cette salle représente à plusieurs niveaux un grand intérêt pour la muséologie actuelle et, surtout, pour les modes de représentation de l’immersion sensible. Les concepteurs ont réussi à synthétiser un savoir et la transmission d’un patrimoine immatériel en un seul lieu et ce, d’une façon très conviviale. Le caractère hermétique des études poussées sur l’environnement sonore urbain est à la fois dissous et présent : il se manifeste par le biais des quelques artefacts qui servent discrètement de support didactique. Lorsque le visiteur s’assoit et écoute les extraits proposés, il est interpellé par la diversité et les caractéristiques des environnements sonores urbains. Cette approche ludique, à laquelle s’ajoutent quelques référents visuels (mis à part des noms de villes et des citations qui se rapportent aux études consultées), concède à l’auditeur la possibilité, à l’aide de sa propre appréciation, de « faire l’expérience » d’une autre dimension de l’urbanisme. La densité démographique d’une ville peut, par exemple, être décelée par la multiplicité de ses bruits. Cartels, objets, artefacts offrent plusieurs niveaux de lecture et favorisent une connaissance spécialisée des thèmes exploités, qui varient des études densimétriques du bruit réalisées dans diverses villes aux effets de ceux-ci sur les hommes. Un coin est aménagé pour les jeunes enfants afin qu’ils puissent consulter un ouvrage et l’enregistrement qui l’accompagne, Les Bruits : Barnabé et les Bruits de la vie de Leigh Sauerwein (1999). L’exercice est finalement le même, à une échelle adaptée.

Cinquième salle : la surface de la ville

34 Cette salle est, comme l’a décrite Frédéric Edelmann du quotidien Le Monde dans l’édition du 24 février 2006, « l’occasion de découvrir la passion érudite de Zardini pour l’asphalte, source de propreté mais aussi cause des pathologies dermatologiques prêtées à la cité » (Edelmann 2006). Les éléments qui occupent l’espace proviennent en effet d’une autre exposition réalisée en 2003 à Milan par Zardini : Asfalto: Il carattere della città19. Clairement regroupés (photographies, éléments organiques, publications, etc.), ces éléments constituent un condensé des diverses formes que revêt la substance bitumineuse. Pour la lecture de premier niveau, le transfert de l’information est aisé : toutes les étapes de transformation du bitume, de l’état naturel de son extraction à ses diverses applications, ainsi que son histoire, sont brièvement explorées. Le discours entier est construit à partir des objets exposés et la nature diversifiée de ces derniers permet une excellente compréhension du thème. Les caractères visqueux, adhésif, granuleux, organique du bitume sont parfaitement employés et des dispositifs simples incitent le visiteur à en faire l’expérience afin qu’il puisse, de lui-même, constater la « tactilité » du médium.

Fig. 6 La surface de la ville : Vue de l’installation Sensations urbaines © Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Photo Michel Legendre

Display large image of Figure 5

35 L’aspect historique a judicieusement été inclus pour illustrer le côté « évolutif » de la substance : de la solution hygiénique aux tracas de la saleté et des poussières du XIXe siècle à l’élimination des bruits de circulation du début du XXe siècle, au chaos et à la pollution engendrés par cette même substance à la fin du XXe et au début du XXIe siècles : « And yet, as a victim of its own success, asphalt lost its original positive connotation after World War II, when it was transformed into an ally of the automobile and began to be perceived as the enemy of “real” urban life » (Zardini 2005 : 301).

36 La cohérence et la rigueur de cette salle en font la plus complète : ce sont les types d’objets qui constituent les thèmes et qui offrent d’un seul coup d’œil une assez bonne compréhension du sujet. Paradoxalement, celle-ci pourrait être la plus incomplète parce que, si nous nous arrêtions au discours d’une muséologie dite « classique », les objets auraient tiré profit à être documentés davantage. La documentation a donc été dosée pour obtenir l’effet escompté : s’inscrire dans la suite logique de l’exposition qui est liée au développement des perceptions sensibles plutôt qu’au savoir relatif aux objets exposés. Asphalte, croûte terrestre mise, comme l’a si bien énoncé Zardini, sur ses effets de texture et non d’odeur pour dévoiler le sens tactile de l’urbanité. Ici l’objet exhibé est au service du message : sa valeur propre est masquée aux fins de la fabrication du sens que veut bien lui octroyer le concepteur, tout comme il est courant de le faire dans les installations d’art actuel.

Sixième salle : l’air de la ville

37 La dernière salle de l’exposition suit logiquement la précédente dans la formulation utopique d’une cité « parfaite ». L’air urbain y est « disséqué » pour en exhiber tous ses dangers : smog, pollution, puanteur, flétrissure… rien n’y échappe. Une brève histoire de l’apparition de la climatisation est appuyée par divers objets ; les solutions qui ont été imaginées et conçues pour arriver à maîtriser les fléaux de l’air urbain aussi. La climatisation et la filtration qui coïncident avec l’apparition des gratte-ciel sont exhibées comme les premiers moyens d’atténuer les problèmes liés à l’air ambiant. L’homogénéisation climatique et aromatique de l’air étant un traitement relativement moderne, plusieurs exemples d’affiches commerciales sont exposés à titre d’illustration.

38 Pour le visiteur, la « conscientisation » des odeurs se fait par l’inhalation de concentrés encapsulés dans des bouteilles : une fois le bouchon porté aux narines, il devine…. Bien que l’exercice ait été utilisé maintes fois et dans de nombreuses expositions, son côté ludique n’est pas gratuit dans ce contexte : il tente « d’illustrer » (si nous pouvons utiliser ce terme) et surtout de souligner les propos tenus dans la salle. La citation d’Ivan Illich (Classen 2005b : 301) semble être l’épitomé de la mise en scène – « The perception of the city as a place that must be constantly washed is of recent origin. It appears at the time of the Enlightenment…. The city is suddenly perceived as an evil-smelling space. For the first time in history, the utopia of the odourless city appears » –, en même temps que le visiteur découvre l’hygiène et les maladies transmises par la malpropreté.

39 Les dernières propositions visant l’atténuation des problèmes climatiques urbains semblent être une ouverture sur le message « global » que revêt l’exposition : murs verts disposés dans les villes ; refroidissement de bâtiments urbains en été et humidification en hiver par d’ingénieux aménagements horticoles en suspension ; suggestion de modifications climatiques par la création de nouveaux environnements. Toutes appuient la recherche de ce que le nouveau millénaire devra tenter de restituer aux concentrations urbaines qui ne cessent de s’accroître et d’évoluer : un milieu où le bien-être des individus devient une priorité. Il est curieux que, dans tout cet étalement de solutions aux problèmes liés à l’air urbain, il n’ait été donné à saisir (pour ne pas utiliser le terme voir) que les odeurs forment aussi le tissu caractéristique, identitaire, d’une certaine urbanité. New York ne « sent » pas comme Paris, Barcelone, Venise ou Londres. Il eût été fort intéressant, précisément dans cette partie de l’exposition, d’approfondir un des éléments de la caractérisation fondamentale d’une ville : celui que seules les odeurs peuvent offrir. En poursuivant sur cette même idée de conscientisation, nous voulons ouvrir une parenthèse. Nous avons vérifié auprès du commissaire s’il n’y avait pas de but sous-jacent, de leitmotiv lié à une quelconque « mission sociale » que pouvait se donner l’institution par le biais de cette exposition (puisqu’elle proposait de ressentir la ville autrement) et si le discours latent « du passage du niveau de conscience individuelle à un niveau de conscience collective20 » (Légaré 2005 : 42) y était effectif.

Fig. 7 L’air de la ville : Vue de l’installation Sensations urbaines © Centre Canadien d’Architecture, Montréal. Photo Michel Legendre

Display large image of Figure 6

40 La réponse du commissaire de l’exposition n’a pu confirmer notre hypothèse ; pourtant, au cours de nos nombreuses rondes de Sensations urbaines, nous avons posé la question, de façon très informelle, à plusieurs personnes à la toute fin de leur visite. Un très grand nombre d’entre elles ont confié avoir la même impression : celle d’une observation plus attentive de l’environnement immédiat, de l’état des routes, de la congestion des artères principales de la ville, du climat qui se modifie rapidement, de la désagrégation de certains quartiers, de la modification des paysages… la liste est longue. Cette sollicitation de sens semble avoir eu un effet réel sur la constatation directe de l’environnement urbain. Nous croyons que cette appréciation peut mener vers un résultat, vers une émergence du « visiteur-citoyen » comme l’a si bien avancé Benoît Légaré. Et cela, sans qu’il n’y ait eu d’intention initiale réelle de la part des concepteurs de l’exposition. Le Centre Canadien d’Architecture ne possède pas de programme d’évaluation de ses expositions. Dans le cas de Sensations urbaines, un tel exercice aurait été bénéfique pour connaître la portée et l’impact du message. Un musée qui traite d’architecture et d’urbanisme a la capacité de créer des propositions et d’interpeller ses visiteurs. En exposant judicieusement et de manière appropriée des résultats de recherche dans les domaines qui lui sont propres, comme peut le faire une exposition, le musée peut devenir un agent de communication influent.

Conclusion

41 « Rien n’entre dans la mémoire, et a fortiori dans l’intellect, sans avoir passé par les sens et par toute la série des facultés intérieures, forçant porte après porte par l’intensité de l’impression et par la vertu des émotions soulevées21 ». Cette citation du théoricien humaniste Giordano Bruno (1548-1600) met en évidence le fait que l’exploration du système perceptif chez l’être humain n’est pas une quête nouvelle. Les défis posés par le raisonnement, la capacité de mémorisation et l’expérience sensible ont depuis longtemps retenu l’attention des scientifiques. Bien qu’aujourd’hui nous en connaissions un peu plus sur le sujet, l’expérimentation se poursuit toujours dans le but d’en savoir davantage sur nos comportements.

42 Plusieurs aspects de l’exposition Sensations urbaines. Une approche différente à l’urbanisme ont révélé que celle-ci s’inscrivait dans une logique et une pratique très actuelles qui aspirent à explorer le medium même qu’est l’exposition. Dans ce cas précis, la distinction et la sollicitation des divers sens nous auront permis de constater que nous approchons et interprétons tous l’environnement qui nous entoure inégalement. Au cours de la visite, les objets étaient devenus des prétextes, des outils pour comprendre les conduites que nous adoptons lors de telles rencontres. Cette exposition du Centre Canadien d’Architecture confirme un souci d’ouverture et, pour un moment, abandonne l’hermétisme particulier des musées qui traitent d’architecture. La nature de cet art n’étant pas accessible aux visiteurs profanes en raison de sa complexité, les concepteurs auront choisi de pratiquer une ouverture avec l’urbanisme et d’aborder quelques aspects plus évidents : éclairage, température, textures, environnement sonore. La recette est-elle transposable ? Nous croyons qu’elle l’est, si nous nous en tenons aux expositions thématiques : plusieurs musées ont déjà prouvé son efficacité et ses échecs. Si elle ne s’enferme pas dans l’optique de la commercialisation et garde bien en vue ses objectifs de délibération et de raisonnement, elle peut soutenir une certaine validité des propos. Cependant, dans les expositions d’art, d’histoire et d’autres disciplines plus « denses », nous sommes d’avis que la créativité des concepteurs est davantage limitée : l’art se suffit encore à lui-même et l’histoire possède un caractère linéaire qui se déconstruit difficilement.

43 Les risques d’échec sont, nous croyons, nombreux. Il existe de réelles distorsions d’interprétation qui peuvent se produire au cours de la visite d’une exposition, indépendamment de son genre. Puisqu’il s’agit de propositions qui sont faites aux visiteurs, ces derniers ont la liberté de choisir, de transformer l’information comme ils l’entendent, et c’est là précisément que l’échec peut survenir. En ce qui a trait à l’immersion au sein de l’exposition thématique, dont la muséographie adopte souvent une documentation minimale des objets (pour éviter la fatigue muséale, on limite les lectures interminables), un effort supplémentaire doit être investi dans les textes de présentation des thèmes. Liés à la scénographie, ces textes deviennent alors le monde de référence du visiteur. En cherchant des solutions plus simples, immédiates et directes de communication, nous avons renversé les codes et créé de nouvelles applications. Il est donc possible de communiquer de façon juste et sensorielle des thèmes, des contenus. Sensations urbaines est un exemple qui a révélé que cette forme de médiatisation peut construire de nouveaux discours à partir des thèmes exploités. Le cumul de ces expériences nous dira sur quelle voie continuer ; pour les musées et la mise en exposition, nous croyons qu’il s’agit d’une période extrêmement passionnante et stimulante. En réévaluant ses positions et en réfléchissant périodiquement à sa raison d’être, le musée risque moins de se transformer en un lieu de fausse idéalisation pour plutôt s’investir dans des stratégies de communication toujours actualisées, authentiques et stimulantes. Et puis, si nous traver-sons présentement une période de transformations et de mutations à tous niveaux – technologique, historique, social, culturel –, pourquoi le musée n’y participerait-il pas ? N’est-il pas le lieu de la documentation de nos existences ?

Texte d’introduction de l’exposition

Sensations urbaines. Une approche différente à l’urbanisme, exposition présentée au Centre Canadien d’Architecture du 26 octobre 2005 au 10 septembre 200644 Que percevons-nous de nos villes, des cadres urbains qui constituent l’habitat d’une fraction toujours croissante de la population du globe ? Dans les années 1960 l’expansion du domaine urbain a suscité l’étude des villes selon des critères de dimension et de quantité. Sont alors apparus des termes tels que mégapolis, megistopolis, cité, région.

45 Toutefois, ces dernières années nous nous sommes penchés sur les aspects les plus subtils – la myriade des caractéristiques des environnements urbains habités par le monde que nous avons qualifiés de ville globale, de ville virtuelle, de ville morte ou de ville verte.

46 Ce faisant, nous avons peut-être négligé une double dimension a priori anodine. La ville est le cadre matériel de notre existence à l’intérieur duquel nous nous mouvons et nos modes de résidence dépendent de plus en plus de la technologie, peu importe que nous circulions sur des surfaces lisses ou poussiéreuses, sous le soleil ou la neige ; que nous respirions un air plus ou moins propre ; que nous percevions ou non certaines odeurs ou senteurs, certains sons ou certains bruits.

47 Il est clair que notre perception de ces phénomènes, notre jugement et la tolérance dont nous faisons preuve varient avec les cultures, les époques ainsi que l’évolution des modes de vie et des habitudes.

48 Aussi le regard a-t-il longtemps primé sur les autres sens tant dans notre façon d’utiliser la ville et de repousser ses frontières, que dans la planification des interventions urbaines. Les éléments de cette exposition proposent une nouvelle approche, un urbanisme sensoriel qui analyse l’environnement urbain par l’étude de la lumière et de l’obscurité, des changements climatiques saisonniers, des sons, des surfaces et des odeurs.

49 La logique de ce projet réside dans la notion que le bien-être physique, mental et sensoriel revêt avec la croissance des villes et leur interdépendance planétaire un intérêt grandissant.

50 Pour commencer, nous pourrions apprendre à parcourir la ville autrement, d’une manière moins tributaire de la vue et davantage des autres sens, imitant en cela les animaux de plus en plus nombreux à la partager avec nous.Mirko Zardini

Bibliographie

Belaën, Florence, 2003, L’immersion mise au service des musées de sciences. Actes publiés avec le soutien de la Mission de la Recherche et de la Technologie du ministère de la Culture et de la Communication, École du Louvre, International Conference on Hypermedia and Interactivity in Museums (ICHIM), Paris, 8-12 septembre 2003.

Bélanger, Louise, 1998, L’interactivité au musée, guide pratique. Québec, Musée de la Civilisation, Bibliothèque nationale du Québec.

Changeux, Jean-Pierre, cité dans Jocelyne Lupien, « Perception-cognition et les arts visuels », VISIO, vol. 1, n° 2, été 1996.

Classen, Constance, 2005a, « McLuhan in the Rainforest: The Sensory Worlds of Oral Cultures ». Dans David Howes (dir.), The Empire of the Senses. The Sensual Culture Reader, Oxford, Berg.

Classen, Constance, 2005b, « The Deodorized City : battling urban stench in the nineteenth century». Dans Mirko Zardini (dir.), Sense of the City, Montréal, Centre Canadien d’Architecture, Lars Müller Publishers.

Crary, Jonathan, 2003, « Foreword ». Dans Oliveira Nicola, Oxley Nicola et Michael Petry (dir.), Installation Art in the New Millennium: The Empire of the Senses. New York, Thames & Hudson.

Dauby, Yannick, 2004, Paysages sonores partagés. En ligne : http://kalerne.free.fr/textes/yannick/pspartages/3contexte/31paysagesonore.html, consulté le 20/07/06.

Davallon, Jean, 1999, L’exposition à l’œuvre. Stratégies de communication et médiation symbolique. Paris, L’Harmattan Communication.

Davallon, Jean, 1995, « Le musée est-il vraiment un media ? ». Publics et musées 5 : 99-123.

Davallon, Jean, 1988, « Exposition scientifique, espace et ostension ». Protée 3 : 5-16.

Davallon, Jean, Gérald Grandmont et Bernard Schiele, 1992, L’environnement entre au musée. Lyon, Presses universitaires de Lyon.

Edelmann, Frederic, 2006, « Un ouvrage magnifique et insolite, qui entend renverser notre regard sur les centres urbains. La ville dans tous les sens ». Le Monde, vendredi 24 février. En ligne : http://www.lemonde.fr/web/recherche_resultats/1,13-0,1-0,0.html?dans=dansarticle&num_page=1&booleen=et&ordre=pertinence&query=la+ville+dans+tous+les+sens&periode=365&sur=LEMONDE, consulté le 20/03/06.

Grau, Oliver, 2003, Virtual Art, from Illusion to Immersion. Cambridge, MIT Press.

Hertz, Paul, 1998, « Synesthetic Art : An Imaginary Number? ». Leonardo Journal of the International Society for the Arts Science and Technology 1 (5) : 349.

Howes, David, 2005, « Architecture of the Senses ». Dans Mirko Zardini (dir.), Sense of the City, Montréal, Centre Canadien d’Architecture, Lars Müller Publishers.

Klein, Robert, 1970, La forme et l’intelligible : écrits sur la Renaissance et l’art moderne. Paris, Gallimard.

Légaré, Benoît, 2005, « La muséologie scientifique, un terreau expérimental. Portrait des tendances et prospectives ». Dans Yves Bergeron (dir.), Musées et muséologie : Nouvelles frontières. Essais sur les tendances, Québec, Musée de la civilisation, Société des musées québécois.

Lupien, Jocelyne, 1996, « Perception-cognition et les arts visuels ». VISIO 1 (2) : 69.

Mariani, Alessandra, 2006, « Vers la réappropriation des sens mineurs : laboratoire ou mutation du format de l’exposition ? Sensations urbaines ». Travail dirigé, Centre Canadien d’Architecture, Université de Montréal, octobre.

Milles, Roger, 1989, « L’évaluation dans son contexte de communication ». Dans Bernard Schiele (dir.), Faire voir, faire savoir. La muséologie scientifique au présent, Montréal et Québec, Université du Québec à Montréal, Centre de recherche en évaluation sociale des ethnologies, et Musée de la civilisation.

Montpetit, Raymond, 1996, « Une logique d’exposition populaire : les images de la muséologie analogique ». Publics et musées 9 : 62.

Montpetit, Raymond, 1995, « Les musées et les savoirs : partager des connaissances, s’adresser au désir ». Le Musée partage des savoirs, Québec, Musée de la civilisation.

Nicola, Oliveira, Oxley Nicola et Michael Petry (dir.), 2003, Installation Art in the New Millennium: The Empire of the Senses. New York, Thames & Hudson.

Pearce, Susan M., 1989, Museum Studies in Material Culture. Londres, Leicester University Press.

Riley, Craig, 2004, « Need to Touch ». Casson Mann Lectures, en ligne : http://www.cassonmann.co.uk/publications/the-need-to-touch, consulté le 10-04-07.

Sauerwein, Leigh, 1999, Les Bruits : Barnabé et les Bruits de la vie. Paris, Gallimard Jeunesse.

Schafer, Murray R., 1993, Voices of Tyranny: Temples of Silence. Indian River (Ontario), Arcana Editions.

Schiele, Bernard, 1996, « Introduction ». Publics et Musées 9 : 10-13.

Zardini, Mirko, 2005, « The Ground of the Modern City and the Preponderance of Asphalt ». Dans Mirko Zardini (dir.), Sense of the City, Montréal, Centre Canadien d’Architecture, Lars Müller Publishers.

Notes