Articles

Du vin d'Espagne au champagne :

la «carte des vins» de la Nouvelle-France au XVIIIe siècle

Abstract

The study of the importation of wine to Canada in the eighteenth century taps a rich vein of the history of the economy, and of consumption and cultural practices in the French colony. The trade in wine in New France was dependent on the particular tastes prevalent in France at the time. Accounts from this period as well as ships' manifests show that these tastes spread to New France. Red wine has always been very popular, while fortified wines have been a favourite among imports since the second quarter of the eighteenth century. The clientele for wines and fortified wines imported to the colony was made up primarily of the elite, both ecclesiastical and secular. Drinking wine was thus a concrete expression of the social hierarchy, being the outward sign of a high standard of living and a desire for refinement. In New France, wine consumption assumed added importance as the upholding of this cultural tradition assured continued identification with France.

Résumé

L'étude de l'importation de vins au Canada au XVIIIe siècle constitue une riche voie d'accès vers l'histoire économique et vers l'histoire de la consommation et des pratiques culturelles de la colonie française. La circulation des vins en Nouvelle-France était conditionnée par les goûts particuliers qui prévalaient en France à l'époque. Les témoignages des contemporains et les inventaires de cargaisons démontrent que la diffusion de ces goûts s'étendait jusqu'en Nouvelle-France. Le vin rouge a toujours été très populaire tandis que les vins de liqueur ont occupé une place de choix dans les importations dès le deuxième quart du XVIIIe siècle. La clientèle pour les vins et vins de liqueur importés dans la colonie se composait principalement de gens de l'élite, tant ecclésiastique que laïque. Boire du vin permettait donc d'exprimer concrètement la hiérarchie sociale, étant le signe extérieur d'un niveau de vie élevé et d'une volonté de raffinement. En Nouvelle-France, la consommation du vin revêtait une importance supplémentaire puisque le maintien de cette tradition culturelle assurait une continuité identitaire avec la France.

Introduction

1 La « carte des vins » au Canada sous le Régime français ? Cette question, qui peut sembler triviale, prête certes à sourire mais surtout à réfléchir. Jusqu'à présent, les chercheurs en histoire canadienne se sont principalement intéressés aux produits d'exportation jugés prépondérants dans le mécanisme des échanges : ainsi les fourrures, la morue, le bois ou les céréales1 ont tour à tour fait l'objet de recherches approfondies. Or, peu d'historiens ont mis l'accent sur les produits importés dans la colonie et sur leur consommation. Ce champ d'études présente pourtant un intérêt certain, non seulement pour l'histoire économique de la Nouvelle-France, mais aussi pour l'histoire de la consommation et, par extension, celle des pratiques culturelles.

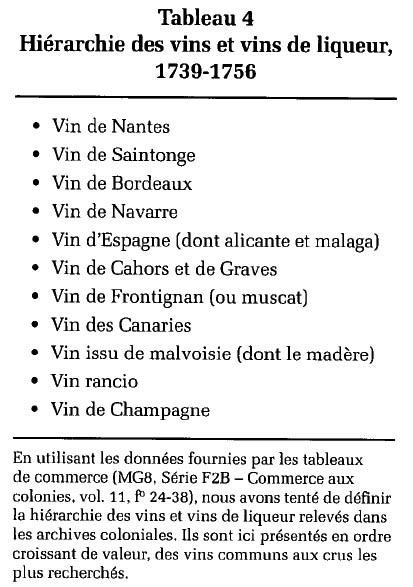

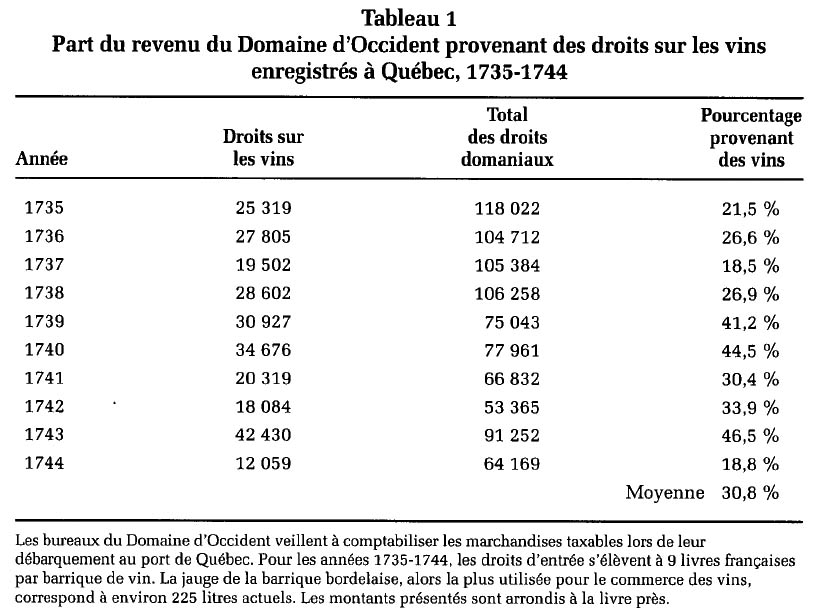

2 La place de l'importation du vin dans l'économie coloniale s'avère très importante, surtout au XVIIIe siècle. Selon Marc Lafrance, le vin représente 12 p. 100 de la valeur totale des importations dans la colonie au XVIIIe siècle2. Les droits d'entrée perçus sur ces vins représentent une appréciable source de revenus pour l'Etat (tableau 1), revenus qui prennent toute leur importance dans l'équilibre géopolitique puisqu'ils financent, en partie, la construction des fortifications ceinturant les principales villes de la vallée du Saint-Laurent. En effet, le vin compte pour le cinquième, le quart, voire le tiers du revenu du Domaine d'Occident, selon les années. « Il entre année commune en Canada 2 500 barriques de vin » écrit l'intendant Gilles Hocquart en 17463; ce nombre est régulièrement dépassé, surtout dans la dernière décennie de la colonie (tableau 2). L'importance économique du vin, à elle seule, justifie donc amplement son étude.

Display large image of Table 1

Display large image of Table 13 De surcroît, l'étude de la consommation du vin présente une voie d'accès fort riche pour aborder les pratiques culturelles qui la sous-tendent : en donnant l'occasion de suivre les transferts culturels entre la France et la Nouvelle-France, elle permet de cerner les phénomènes d'adaptation à un nouvel environnement et de mesurer les écarts entre les deux cultures. Les goûts et les manières de boire se transposent-ils de la métropole à sa colonie, ou observe-t-on des transformations culturelles ? Bref, une étude de la consommation débouche sur une perspective fort prometteuse pour l'anthropologie historique. Il n'est donc pas superflu de s'intéresser à l'importation et à la consommation du vin en Nouvelle-France.

Aux sources du Boire en Nouvelle-France

4 Cet article vise à présenter un tableau d'ensemble de la circulation des vins en Nouvelle-France. Nous verrons d'abord les importations de vin commun, en lien avec les particularités qui conditionnent l'appétence pour ce breuvage au XVIIIe siècle. En second lieu, nous porterons notre attention sur les différents types de vins spéciaux importés dans la vallée du Saint-Laurent. D'où proviennent-ils ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Ce sont les modalités de l'importation qui retiendront ensuite notre attention, puis, pour terminer, nous nous intéresserons à la consommation de ces vins. Qui sont les individus qui importent ces vins ? À quels moments et en quelles occasions ceux-ci sont-ils consommés ? Peut-on esquisser une échelle des goûts en la matière ?

5 Le produit de la vigne débarqué à Québec entre 1700 et 1760 est généralement enregistré sous le nom générique de vin. Au mieux, l'adjectif « rouge » ou « blanc » vient apporter une précision, mais la qualité et la provenance exacte de ces vins ne sont pas systématiquement indiquées. C'est pourquoi d'incalculables quantités de vin échappent à l'analyse. Or, pour certaines années, principalement dans le second quart du XVIIIe siècle, nous disposons de registres très prolixes qui fournissent à la fois le type de vin, la quantité importée4, l'expéditeur et l'acquéreur, ce qui nous permet d'entrevoir ce qui s'importe et se consomme dans la colonie. Ces documents comptables couvrent principalement les années 1733 à 17525. Des textes du Canada ancien, tels que les Relations des jésuites, la correspondance officielle ou privée et les récits de voyage, de même que des inventaires de cargaisons et des rapports de fouilles archéologiques viennent étoffer la documentation et enrichir l'analyse. Les plus récents travaux effectués en France au sujet des vins et vignobles européens des XVII et XVIIIe siècles nous permettent aussi de documenter la nature et la provenance des vins, et de préciser certaines appréciations portées sur ceux-ci.

Display large image of Table 2

Display large image of Table 2L'importation des vins en Nouvelle-France

6 D'entrée de jeu, il convient de rappeler qu'en dépit de la présence de vignes sauvages en terre canadienne, la colonie ne produira à peu près jamais son propre vin. Les quelques tentatives ne connaissent pas de suites notables, car on considère le vin canadien comme épais et grossier, tout juste bon à dépanner les missionnaires en ayant besoin pour célébrer la messe. « On ne fait jamais de vin avec les raisins d'ici, car cela n'en vaudrait pas la peine, mais on les offre au cours du repas sur un plat, comme on fait pour les groseilles6 » note le naturaliste suédois Pehr Kalm lors de son passage dans la colonie au milieu du XVIIIe siècle. Les vignes françaises que l'on tente d'acclimater résistent mal aux rudes hivers canadiens. Conséquemment, l'importation va jouer un rôle indispensable car la population canadienne, loin d'oublier son patrimoine gastronomique français, persiste à vouloir consommer les vins du vieux continent7.

Une mutation des goûts

7 Dès le milieu du XVIIe siècle s'observe en France une mutation des goûts alimentaires, qui se traduit notamment par un essor des vins ayant davantage de caractère. Le vin blanc et le vin clairet (type de rosé), qui étaient très en vogue durant tout le Moyen Âge, sont en nette perte de vitesse au profit du vin rouge. Les vins forts, épais et presque « noirs » sont de plus en plus réclamés par les gens du commun. Au XVIIIe siècle, on en vient à considérer que plus les taches sur les tables ou le linge sont violacées, meilleur est le vin8...

8 Les témoignages des contemporains ainsi que les inventaires de cargaisons démontrent que la diffusion des nouveaux standards gastronomiques s'étend jusqu'en Nouvelle-France, du moins sur les tables de l'élite. Ainsi en est-il de la baisse de popularité du vin blanc. Pehr Kalm remarque que « la majeure partie du vin consommé ici est le vin rouge de France. On dispose également de vin blanc, mais on n'en boit pas aussi fréquemment9. » Les études menées Place Royale, à Québec, montrent que, dans les inventaires, lorsque la nature du vin est spécifiée, on peut constater une nette prédominance du vin rouge par rapport au vin blanc, dans un rapport de sept pour un10. Cet état de chose semble se confirmer encore si on regarde du côté de l'importation : ainsi, le navire françaisLe Cerf, qui s'échoue en 1749 alors qu'il fait route vers Québec, transporte 10 105 pots de vin rouge pour seulement 1 040 pots de vin blanc, soit presque dix fois plus11. L'année précédente, l'intendant François Bigot a d'ailleurs écrit que le Canadien aime le vin qui « tache la nappe12 ». Les préférences régissant la consommation de vin semblent bien s'être propagées outre-Atlantique.

Les vins communs de France

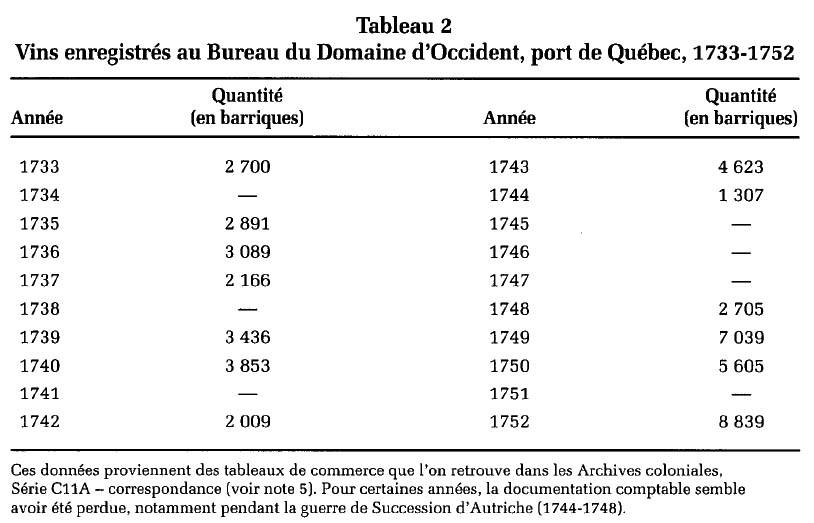

9 Si Rouen, puis La Rochelle détiennent la suprématie commerciale en Atlantique Nord aux XVI et XVIIe siècles, le XVIIIe siècle est le grand siècle de Bordeaux. De 1700 à 1760, le vin que l'on consomme en Nouvelle-France provient principalement du Bordelais et de ses environs. Bordeaux est le port qui expédie le plus de vin dans la colonie (tableau 3). La ville, qui va jouir d'un privilège commercial jusqu'en 1776, ne paie pas de droits sur ses propres vins et retarde l'accès des vins du « Haut Pays », descendus par barques sur le Tarn, le Lot et la Garonne, jusqu'à la Saint-Martin (11 novembre). Les Bordelais prennent donc le temps d'écouler leur propre vin avant d'autoriser les autres vins à traverser l'Atlantique.

10 Depuis la décennie 1660, le bordeaux est vu comme un vin de luxe, le symbole de la réussite sociale pour l'élite, surtout l'élite bourgeoise13. La Nouvelle-France, qui possède également une élite nobiliaire et marchande, importe des quantités massives de vin affrété à Bordeaux. « On boit généralement du bordeaux, mêlé d'eau, au dîner14 » observe encore Kalm en 1749. Les sources notariales semblent confirmer cette impression d'une suprématie bordelaise en matière de vins : « Bordeaux et Saint-Macaire fournissent en effet 97% des vins recensés dans les inventaires15 » de Place Royale. L'historien André Proulx, dans une étude parue en 1972, démontrera qu'à Louisbourg, au XVIIIe siècle, c'est également le vin de Bordeaux qui a la faveur des buveurs de vin16.

11 Parmi les divers types de vins se retrouvant dans la périphérie bordelaise figurent les vins de Graves, dont la réputation remonte au Moyen Âge. Ces vins proviennent de Graves, une région qui doit son nom à son sol composé de graviers silicieux, de sable et d'argile17. Il s'agit le plus souvent de vins blancs, mais on y retrouve aussi de grands vins rouges. Au début du XVIIIe siècle, les « premiers crus » de Graves rouges se vendent jusqu'à deux fois plus cher que les autres vins rouges18. Les graves sont peu représentés dans les archives coloniales ou alors, plus probablement, ne sont pas identifiés comme tels. Il est pourtant fait mention dans les archives d'une barrique de vin de Graves en 1727 et, en 1752, ce sont cinquante bouteilles de graves blanc qui sont expédiées à Québec19. La colonie dispose également de vins de Saint-Macaire, petit vignoble situé un peu au sud-ouest de Bordeaux, dont les vins sont moins prestigieux. Comme le rapporte Marc Lafrance, « dans une lettre au négociant Gradis, en 1751, le gouverneur Jacques-Pierre Taffanel de La Jonquière les compare à ceux de la Saintonge ou des Hauts Pays. Il ne les juge pas de première qualité et les destine à ses valets20. » Il y a enfin les célèbres vins de Haut-Brion. Le sieur D'Amours de Plaine, négociant de Québec, importe entre autres 2 400 pots de vin de Saint-Macaire rouge, 360 pots de Saint-Macaire blanc et 150 pots de Haut-Brion blanc en 174921.

12 Or, le vignoble bordelais ne réussit pas tous les ans à satisfaire à la demande ; on a alors recours aux vins de la périphérie aquitaine, du Languedoc et même de la Provence. Gilbert Garrier a calculé que les vins autres que bordelais représentent, selon les années, de 50 à 70 p. 100 du trafic d'exportation par Bordeaux22, qui collecte les vins puis les réexpédie. Les vins de la périphérie aquitaine, assujettis au « privilège de Bordeaux », doivent obligatoirement transiter par les quais bordelais. À titre d'exemple, la correspondance officielle nous apprend qu'en 1728 a lieu à Québec une dégustation de vin de Saintonge (région au nord de Bordeaux)23. Le négociant Martin Cheron possède quant à lui une pleine barrique de vin de Saintonge au moment où le notaire Barbel dresse l'inventaire de ses biens, en 173324. Le saintonge n'est cependant pas très bien considéré : le Conseil de la Marine le rejette pour la ration des équipages des navires, ne le jugeant pas assez soutenant ni « spiritueux », trop « clairet » et devenant trop rapidement aigre25.

13 Outre celui du Saintonge, d'autres régions expédient leurs vins par Bordeaux : ainsi, cinq tonneaux de vin de Cognac (approximativement 4 500 litres) sont embarqués sur la Marie-Esther de Bordeaux pour Québec en 175226. Par ailleurs, le Sud-Ouest et le Languedoc produisent des vins qui commencent à se démarquer, mais doivent eux aussi inévitablement passer par Bordeaux pour l'exportation outre-Atlantique, faute d'un accès portuaire direct. Les négociants de Bordeaux se procurent, par exemple, des vins blancs de Bergerac directement des producteurs ou encore de marchands locaux qui se chargent de la collecte. Le rôle de Bordeaux est fondamental puisqu'en dernier ressort, les débouchés offerts par le port bordelais vivifient un vaste arrière-pays, fournissant du même coup aux colonies un accès à une importante variété de vins27. C'est ainsi que, pour la seule année 1748, quarante tonneaux (environ 36 000 litres) de vin rouge de Cahors sont chargés pour Québec à partir de Bordeaux28. Le négociant Lamaletie de Québec préfère d'ailleurs le cahors au bordeaux : en 1745, il le recommande fortement au marchand montréalais Pierre Guy29. On retrouve aussi du chauché, un type de vin de Provence, qui vraisemblablement n'atteint pas la qualité du vin de Bordeaux ordinaire puisqu'il se vend à peu près 40 p. 100 moins cher que le bordeaux sur les cours européens et canadiens30 au milieu du XVIIe siècle. Ce vin semble se vendre particulièrement bien dans les cabarets. Il n'est pas souvent fait mention du vin de Provence dans les archives au XVIIIe siècle, mais nous savons que quatre barriques de ce vin, soit près de 900 litres, sont inventoriées dans la cave du sieur François-Etienne Cugnet en août 1742. S'agit-il de chauché ou d'un vin de plus grande valeur ? Cet homme faisant partie de l'élite commerçante, les deux hypothèses se valent : nous pouvons postuler qu'il s'agit d'un vin d'assez bonne qualité destiné à sa consommation personnelle... ou alors d'une piquette vouée à la revente.

Display large image of Table 3

Display large image of Table 314 Si les débuts de l'établissement français au Canada sont marqués par une certaine désorganisation, au XVIIIe siècle, les mécanismes qui régissent l'approvisionnement sont bien établis. D'après les administrateurs coloniaux, dans les dernières années de la Nouvelle-France, on importe annuellement près de 6 000 barriques de vin expédiées par Bordeaux. Les vins « ordinaires » entrent massivement dans la colonie et sont enregistrés au Bureau du Domaine d'Occident, à Québec (tableau 3). Il va de soi que ces chiffres ne traduisent pas exactement la réalité puisqu'il s'agit là de cargaisons entrées légalement sur le territoire colonial : un nombre indéterminé de barriques de vin arrivées frauduleusement doit immanquablement échapper à l'attention des employés de l'État.

15 Pour certaines années, aucune quantité ne pourra être retrouvée dans les registres coloniaux. Il s'agit dans certains cas de lacunes dans les archives, mais également d'années où les guerres entravent le commerce atlantique et compromettent les arrivées de vin dans la colonie. L'activité corsaire importante empêche alors les cargaisons de parvenir jusqu'à Québec. C'est entre autres le cas lors de la guerre de Succession d'Espagne (1701-1713) ainsi que celle de Succession d'Autriche (1744-1748), périodes pendant lesquelles les corsaires des nations ennemies pillent allègrement les vaisseaux marchands à destination de Québec. Notons au passage que ces périodes sont toujours marquées d'une recrudescence de l'activité brassicole canadienne : à défaut de vin, la population se tourne vers la bière. Les années où peu de cargaisons de vin parviennent dans la colonie, les prix connaissent des hausses fulgurantes, ce qui ne va pas sans déranger profondément les habitudes de l'élite. Ainsi, Pehr Kalm rapporte que « les gens qui étaient habitués à boire du vin, se sont trouvés fort mal à l'aise durant la guerre, lorsque les navires qui ont charge de convoyer le vin ne parvenaient plus ici31. »

L'importation de vins spéciaux

16 Simultanément à la popularité des vins fortement alcoolisés et tanniques, on constate en Europe occidentale un essor de la douceur, une recherche des saveurs fines et délicates. Tandis que les masses populaires réclament du vin rouge solide et bon marché, certains vins connaissent des améliorations considérables et sont récupérés par l'élite. C'est la période où les grands crus, rouges ou blancs, commencent à se démarquer. Hormis les vins produits ou exportés à Bordeaux, on retrouvera certains de ces vins un peu plus rares et inhabituels sur le marché colonial.

Le champagne

17 Il convient d'évoquer le vin par excellence de l'aristocratie des Lumières, le vin de Champagne. C'est une des boissons favorites de Louis XVI, qui l'aime « car il rend heureux32 ». Dans son Histoire sociale et culturelle du vin, Gilbert Gamer mentionne que le champagne est un vin féminin, « le seul vin qu'une femme puisse boire sans s'enlaidir » aurait dit Mme de Pompadour33. C'est en 1698 que dom Pérignon met au point la technique champenoise telle que nous la connaissons, grâce en partie « à la réhabilitation du bouchon de liège pratiquement oublié depuis les Romains34. » Grâce à cette amélioration technique, ainsi qu'à l'emploi de bouteilles faites d'un verre plus épais, il est dorénavant possible d'exporter ce vin effervescent. Au XVIIIe siècle, on le considère comme un vin aristocratique, rare et cher : il est commercialisé à moins de 500 000 bouteilles par an et une seule bouteille se vend de 5 à 8 livres35. La présence de champagne dans la colonie est confirmée à quelques reprises à la table des élites ; par exemple, en 1749, Elisabeth Bégon en possède quelques bouteilles qu'elle sert à ses invités à l'occasion d'un souper36. Il n'en est cependant pas fait mention dans les états de cargaisons entre 1734 et 1742.

Une nouveauté : les vins de liqueur

18 On observe aussi l'essor d'une catégorie particulière de boissons qu'on appelle « vins de liqueur ». Il existe au XVIIe siècle une grande variété de ce type d'alcools fins, associés à la table des plus fortunés. Ce sont des vins doux naturels, sucrés et fortement alcoolisés. Les vins de liqueur sont un pur produit du siècle des Lumières ; en fait, il s'agit d'une mode qui apparaît et disparaît en quelques décennies à peine. L'historien Henri Enjalbert mentionne que « si l'innovation devait être de courte durée, au point que, par la suite, elle a été oubliée, il n'en faut pas moins rappeler ses succès pendant plus d'un demi-siècle, de 1680 à 174037. » La baisse très sensible du prix du sucre est certainement à mettre en relation avec l'essor du goût du sucré, notamment en matière de vins et de liqueurs. La découverte du procédé plus tard baptisé chaptalisation, qui consiste à ajouter du sucre pour faire reprendre la fermentation, autorise une augmentation du degré éthylique des vins. Ainsi, au XVIIIe siècle, les vins liquoreux titrent environ de 14° à 18° d'alcool38.

19 Il est à remarquer que ces vins de liqueur occupent une place de choix dans les importations dès le second quart du XVIIIe siècle. Importés à faible volume mais à prix fort, ils sont destinés à des consommateurs bien nantis ; dans une lettre adressée au ministre Maurepas, l'intendant Gilles Hocquart admet qu'il s'agit d'un produit de luxe que peu de personnes peuvent s'offrir39.

Les vins de liqueur français

20 Le plus populaire des vins de liqueur que l'on retrouve dans la colonie est sans contredit le vin muscat. Ce vin de soleil, issu du cépage muscat, s'élabore notamment au sud de la France, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Grèce et à Chypre. Ce type de vin apparaît dès le ⅩⅤ siècle. Considéré comme un « vin médicament », il est à ce titre exempté de droits de circulation et de péage. Le muscat possède un arôme fruité ainsi que « le parfum et le goût musqués » si prisés à cette époque, que l'on préserve en interrompant la fermentation des vins par l'ajout d'alcool (procédé appelé murage)40. Il peut ainsi atteindre jusqu'à 16° d'alcool41. Les muscats ont apparemment la cote chez les gens d'Eglise en Nouvelle-France. Le Séminaire de Montréal se porte acquéreur d'une demi-ancre de vin muscat en 1741 tandis que le chanoine Godefroy de Tonnancour en achète une ancre, importée par La Rochelle, la même année. Mais le clergé régulier et séculier n'a pas l'exclusivité de la consommation de ce type de vins : Pierre Trottier Desauniers, négociant de Québec et Bordeaux, importe une barrique et un quart de vin muscat via Bordeaux en 1734. Un dénommé Duclos (peut-être Jean-François Duclos, cuisinier de Québec), importe quant à lui trois barriques de ce vin en 1742.

21 Avant les années 1710, la seule production française de vin liquoreux se situe dans la région de Frontignan, au Languedoc. D'ailleurs, selon les critiques du XVIIIe siècle, le meilleur vin muscat est celui de Frontignan - qui prend d'ailleurs le nom de frontignan - : on lui accorde sans hésiter la première classe dans la hiérarchie des vins de l'époque42. Ce cru du muscat est produit en faisant passeriller (sécher) les raisins à même les souches, ce qui leur confère une surmaturité naturelle permettant une concentration du sucre dans le grain. C'est par conséquent un vin doux naturel, dit « de dessert » ou « de goûter », qui possède un arôme de raisin et de miel. Comme les muscats en général, le frontignan passe pour être une panacée; ce vin « conserve la vie » selon Voltaire43. L'essor du muscat de Frontignan sur le marché colonial peut être associé à l'ouverture du canal des Deux-Mers, en 1681, qui relie le Languedoc à la Garonne. L'importation de 125 pots de vin de Frontignan au Canada, soit environ 300 litres, pourra être retracée dès 170244. En 1726, la colonie ne reçoit pas moins de dix barriques de « vin musquat »45. Dans la facture des marchandises chargées par ordre et pour compte du sieur D'Amours de Plaine en 1749, il y a notamment dix-sept pots de vin muscat rouge46. Entre 1734 et 1742, le frontignan représente environ 38 p. 100 des vins de liqueur importés dans la colonie. Avec l'inclusion du muscat sans appellation précise, cette proportion grimpe à 61 p. 100, ce qui traduit sinon l'engouement pour cette variété de vin de liqueur, du moins sa disponibilité en Nouvelle-France. Le vin muscat s'exporte dans à peu près tous les formats de manière régulière, quel que soit le port, tandis que le vin de Frontignan s'exporte principalement en barriques, surtout à partir de Bordeaux et La Rochelle.

22 On reçoit aussi dans la colonie du vin de Navarre, un vin qui peut être blanc ou alors rouge, très âpre et presque noir, élaboré dans cette région limitrophe entre la France et l'Espagne. Ce vin passe pour bien supporter le voyage en mer : d'ailleurs, les marins basques et bordelais en font une de leurs boissons favorites. Il est attesté qu'il y a du vin de Navarre dans la colonie dès 1732 puisque, cette même année, on en saisit une petite quantité (une ancre) entrée illégalement à Québec47. Selon les inventaires de cargaisons dont nous disposons, il s'agit du vin de liqueur le plus prisé en Nouvelle-France après le muscat. Entre 1734 et 1742, il représente environ 8 p. 100 des vins de liqueur introduits sur le marché colonial. Le jésuite Pierre Pothier, qui prend plaisir à consigner les menus spéciaux des repas auxquels il prend part, note qu'on a servi du vin de Navarre blanc lors du « Repas de la Rénovation » offert par la communauté jésuite de Québec en 174448. Le vin de Navarre s'exporte principalement par demi-ancres. Il transite par bien des ports ; l'île Royale, notamment, apparaît comme une plaque tournante pour la diffusion de ce vin dans la colonie française d'Amérique du Nord, vraisemblablement en raison de la présence des pêcheurs et commerçants basques qui y traitent depuis plusieurs décennies.

Les vins espagnols

23 Le vin d'Espagne est l'une des premières boissons à être nommément identifiées dans les archives canadiennes. Champlain note en 1613 que « durant cet hiver nos boissons gelèrent toutes, hormis le vin d'Espagne49. » La nature exacte de ce produit espagnol n'est cependant pas indiquée : s'agit-il d'un vin rouge ou blanc ? D'un vin ordinaire ou d'un vin de liqueur ? De quelle région exactement ? Il semble bien que plusieurs types de vins se soient cachés sous cette appellation générique au fil des XVII et XVIIIe siècles. Pour les profanes, selon Gérard Debuigne, qui dit vin d'Espagne dit xérès (ou vin de Jerez)50. Le xérès est un vin de couleur or pâle ou ambre, provenant du sud de l'Andalousie. Ce vin fort et liquoreux est apprécié comme apéritif ou comme vin de dessert. Sa forte teneur en alcool et en sucre le rend vraisemblablement moins fragile aux aléas de l'exportation, de même qu'aux rudes conditions climatiques de l'Amérique du Nord. Les missionnaires se servent préférablement de ce vin pour célébrer la messe, peut-être en raison de son « incorruptibilité » leur permettant de l'apporter avec eux lors de leurs pérégrinations à l'intérieur des terres51. Marcel Trudel mentionnera qu'avant 1663, le vin d'Espagne est « un vin blanc, couleur d'eau d'érable52. » Le vin d'Espagne évoqué par Champlain est peut-être bel et bien du xérès.

24 Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un vin associé à la fête plutôt qu'à la consommation quotidienne ; ainsi, écrit Pierre Boucher de Boucherville en 1664, le vin d'Espagne se détaille trois fois plus cher que le vin ordinaire - soit trente sols la pinte53. Dans les décennies 1730-1750, les commis du Bureau d'Occident à Québec enregistrent le vin d'Espagne comme un vin de liqueur. Le voyageur John Long, qui vient à Québec à la fin duXVIIIe siècle, rapporte qu'en guise de rafraîchissement, lors des fêtes et des danses, « on a du vin rouge d'Espagne, très aigre, appelé cuir noir, & ce vin, tout grossier qu'on le trouverait dans les assemblées bien choisies, est regardé ici comme un très agréable moyen de traiter ses amis54. » Rouge ou blanc, le vin d'Espagne reste donc nettement une boisson d'exception et de fête tout au long des XVII et XVIIIe siècles.

25 Certains vins espagnols sont cependant identifiés sans ambiguïté dans les sources. Un de ceux-ci est le vin de Malaga, qui provient de la ville du même nom située en Andalousie, au sud de l'Espagne. Le vin qu'on y produit est liquoreux, parfumé, d'un brun assez foncé. Il est sucré par addition de jus de raisin ou de sucre. C'est un vin considéré comme fortifiant, que l'on sert aussi au dessert. Elisabeth Bégon, dans une lettre qu'elle adresse à son gendre en mai 1749, mentionne qu'elle a régalé ses invités, M. le marquis de la Galissonnière et M. de Longueuil, d'une bouteille de malaga après souper55, ce qui confirme son usage comme vin digestif. Une faible quantité, soit deux ancres (environ 70 litres), en est importée en 1742. Il se trouve notamment une petite quantité de vin de Malaga, soit douze pots destinés au sieur D'Amours de Plaine, sur le navire l'Aimable Capitaine en 174956.

26 Le vin d'Alicante est un autre des vins espagnols mentionnés dans les cargaisons canadiennes. Alicante est une ville portuaire donnant sur la Méditerranée, juste au sud de Valence. Cette région donne des vins rouges consommés « à l'ordinaire » ainsi que des vins liquoreux qui atteignent facilement 18° d'alcool57. Le fort degré alcoolique de ce vin le rend intéressant du point de vue médicinal. Le duc de Saint-Simon en fait état :

Trois barriques de vin d'Alicante parviennent à Québec en 1742.

27 L'appellation « vin d'Espagne » semble donc généralisée aux vins provenant de la péninsule ibérique, avec bien peu de distinctions relatives à la région ou au cépage. À l'occasion voyons-nous une précision, peut-être due à la renommée d'un type de vin bien précis, comme c'est le cas pour le malaga et le vin d'Alicante. Le vin d'Espagne sous toutes ses dénominations représente environ 9 p. 100 des vins de liqueur de notre échantillon. Cependant, il est à remarquer que le vin d'Alicante est importé par barriques entières, alors que le malaga arrive plutôt en contenants réduits comme les ancres et les demi-ancres.

Les vins insulaires (à caractère madérisé)

28 Parmi les vins de liqueur les plus estimés au XVIIIe siècle, nous retrouvons également les vins provenant des îles Madère et Canaries. L'archipel, situé au large de la côte ouest africaine, produit des vins liquoreux assez prisés par les Canadiens puisqu'il s'en trouve régulièrement dans les cargaisons débarquées à Québec entre 1734 et 1742. Les vins produits dans ces îles ont la particularité d'avoir été exposés à des températures élevées et laissés vieillir, ce qui les fait s'oxyder et brunir. Ce procédé, qui porte le nom de madérisation, confère au vin douceur et velouté ainsi qu'une subtile saveur d'épices et de caramel59.

29 L'archipel des Canaries jouissant d'un climat très chaud, son vin est naturellement le plus riche et le plus fort, le plus corpulent et le plus durable60. Il est considéré comme un vin de dessert ayant des propriétés digestives : « on peut dire des vins français qu'ils ne font que conserver la viande dans l'estomac, mais celui-ci est le vin qui la fait digérer61. » On décrit le vin des îles Canaries comme velouté, épicé, moelleux et voluptueux au palais. Il s'exporte principalement par barriques à partir de Bordeaux, ainsi qu'en berçons et en quarts à partir de La Rochelle. Ce vin est apparemment assez populaire dans la colonie puisque l'on en reçoit près de 5 000 litres entre 1734 et 1742, ce qui représente 16 p. 100 du total des cargaisons de vins liquoreux. Le vin des Canaries semble jouir de la faveur de plusieurs hauts dignitaires et notables de la colonie. Ainsi, l'intendant Gilles Hocquart en achète un tierçon en 1738 et le marquis de Beauharnois, autant en 174162. Une ancre de ce vin est acquise par le sieur François-Etienne Cugnet en 1738 et un dénommé de Beauvais - peut-être René Le Gardeur de Beauvais - importe quant à lui une barrique et un quart de vin des Canaries en 1736, puis un autre quart en 1740.

30 Le vin de malvoisie provient d'un cépage typiquement méditerranéen, portant le nom de matvaga en Espagne. Ce raisin pousse notamment en Grèce et en Crète, mais celui de l'île de Madère est le plus recherché. Il donne un vin blanc corsé, généreux et sucré. Le malvoisie est considéré comme un cépage noble, cultivé uniquement sur les meilleurs emplacements et réservé à l'élaboration du vin le plus doux, produit en petites quantités63. On dit que le vieillissement accéléré par la chaleur, une sorte de « torture », ne fait que rendre le vin à la fois plus onctueux et plus relevé64. Cinq pour cent des vins de liqueur enregistrés au port de Québec entre 1734 et 1742 sont identifiés comme malvoisie. Le marchand Guillaume Estèbe en achète douze quarts en 1741 ; un dénommé Dion - il n'est pas identifié plus exactement - en importe deux berçons la même année, via l'île Royale.

31 Enfin, le vin rancio n'est pas un vin spécifiquement attribué à une région mais s'applique plutôt à un type de vieillissement. Il s'agit d'un vin à caractère madérisé, donc un vin doux naturel, rouge ou doré, vieilli au soleil et renforcé d'eau-de-vie. Ce vin fort et concentré, capable de résister aux attaques des bactéries, s'oxyde graduellement en fûts, ce qui explique son nom, dérivé de « rance »65. Il est tout d'abord élaboré par les vignerons de la Medina del Campo, en Espagne, puis en vient à être produit en maints endroits dans la péninsule ibérique. C'est un vin de dessert, généreux, liquoreux, comme le madère. Entre 1737 et 1741, on en importe quatre quarts et une ancre, soit environ 260 litres, ce qui ne représente qu'environ 1 p. 100 des vins de liqueur enregistrés dans la colonie entre 1734 et 1742.

Les modalités de l'importation des vins

32 À l'observation des sources, quelques considérations pourront être dégagées. En Nouvelle-France, les boissons sont importées le plus souvent en tonneaux, en barriques, en bouteilles individuelles, en paniers de bouteilles ou en pots. L'expédition en tonneaux se perpétue jusqu'en 172866, après quoi les armateurs se mettent à accorder leur préférence aux bouteilles. La contenance de celles-ci, toujours approximative, varie d'un demi-litre à un litre67. Au XVIIIe siècle, la bouteille ne comporte pas d'étiquette mais, quelquefois, on imprime des armoiries ou un cachet dans le verre au moment de la fabrication68.

33 On remarque que le vin de Navarre arrive dans la colonie principalement par petites futailles (quarts, ancres et demi-ancres), alors que les vins des îles Canaries et d'Espagne, le muscat et, surtout, le vin de Frontignan le font plutôt par pleines barriques. Le vin de Navarre a-t-il la faveur de ceux qui le débitent « par pot ou par pinte », c'est-à-dire les aubergistes et cabaretiers, ou au contraire est-il destiné à être acheté à frais raisonnables par des particuliers ? Il est difficile de se prononcer à ce propos, car les acheteurs de ces diverses quantités sont bien répartis entre le groupe des marchands et celui des particuliers.

34 Le type de vin varie considérablement, mais aussi le format des contenants de vin acquis par les marchands. Il est probable que ceux-ci transvident de toute manière les vins qu'ils achètent dans des récipients plus commodes : à partir des années 1720, on réutilise couramment les bouteilles vides dans la colonie. Quoi qu'il en soit, la circulation des vins semble importante car, en dépit des quantités notables de vin importées dans la colonie chaque année, les commerçants de Québec ne semblent pas en garder de grandes quantités dans leurs caves au XVIIIe siècle69 et, surtout, ils le conservent par petits récipients.

35 Il est utile de mentionner qu'en Nouvelle-France, les droits d'entrée d'un tonneau de vin sont fixes: quelle que soit la qualité du vin contenu dans le tonneau, qu'il s'agisse d'un bon cru ou d'un vin médiocre, le tarif sera le même. On importe donc des vins dont la valeur de revente s'avérera intéressante, ce qui explique peut-être en partie que les vins recensés dans la colonie possèdent quelques qualités.

La consommation des vins

À la table de l'élite nobiliaire et bourgeoise

36 La clientèle pour les vins et vins de liqueur importés dans la colonie est principalement constituée de gens de l'élite. Le récit de Pehr Kaim atteste de cet état de chose :

37 En France, dans les bonnes maisons, le vin « ordinaire » est servi tous les jours, en même temps que les vins fins, et souvent le soir. On le sert au début du repas, ou plutôt avec les mets principaux, pour réserver les grands crus aux entremets. On consomme plus volontiers les grands crus au dîner qu'au souper71. Pehr Kalm note que, chez ses hôtes, « au moment des repas et chaque fois que l'on mange, on boit beaucoup ; chacun dispose d'un verre, que l'on remplit. On ne boit jamais entre les repas, ou rarement. Les dames boivent beaucoup d'eau, bien qu'elles prennent aussi du vin, ou un mélange d'eau et de vin. Les Français boivent volontiers ce mélange au cours des repas72. » M. le marquis de Beauharnois commande à plusieurs reprises de petites quantités de vin de Navarre, des îles Canaries et d'Espagne entre 1738 et 174273. À peu près à la même époque, lors des soupers organisés par Mme Bégon, on retrouve sur la table plusieurs bouteilles de divers vins, ce dont les invités se réjouissent fort.

38 En Nouvelle-France comme ailleurs dans le monde occidental de l'époque, les femmes de l'élite semblent consommer moins de vin que les hommes. Kalm note à plusieurs reprises que les dames boivent surtout de l'eau, plus rarement du vin74. L'historien Pierre Ponsot « incline pourtant à penser que les hommes consommaient les vins "secs", et les femmes les vins doux et sucrés (muscat, malaga, malvoisie) »75. Nous ne disposons pas de témoignage explicite en ce sens, mais étant donné une certaine tendance au mimétisme de l'élite coloniale, qui calque ses comportements sur l'élite métropolitaine, nous pouvons penser qu'il en est de même en Nouvelle-France, à la différence près que les hommes consomment vraisemblablement moult vins de liqueurs en plus du vin « ordinaire », vu les quantités assez considérables de vins de liqueur qui entrent dans la colonie à chaque année.

Consommation des membres du clergé et des communautés religieuses

39 Les communautés ecclésiastiques masculines se procurent elles aussi des vins de prestige. Louis Franquet, inspecteur des forts et autres travaux militaires de la Nouvelle-France, porte un témoignage intéressant de l'opulence de certaines tables ecclésiastiques. De retour d'un dîner chez les jésuites, il rapporte :

Ces religieux, si on en croit les inventaires de cargaisons arrivées à Québec, semblent avoir une nette prédilection pour les vins de Frontignan et des îles Canaries : ils en achètent régulièrement entre 1734 et 1742, par quantité variant d'une ancre à une barrique. Franquet, au cours du même voyage en 1752, est également invité à la table des sulpiciens. Il admire le fait « qu'il y eut du vin de toutes espèces, même à la glace »77, procédé qui constitue le comble du raffinement à cette époque. Ce goût des bons vins semble assez répandu chez les communautés religieuses masculines. L'étude archéologique du site du monastère des Récollets montrera par ailleurs que, de 1720 à 1760, « la consommation de vin est plus importante qu'à la période précédente [1682-1720]. On dénombre 32% de bouteilles en plus. La quantité de verre de table a aussi augmenté78 », ce qui semble indiquer une consommation de vin assez importante au sein de cette congrégation. Une telle opulence peut surprendre chez un ordre prônant la pauvreté... Or, « boire en Cordelier, c'est vider le cellier » allègue un dicton ancien ! Mais les types de vins contenus et servis dans la verrerie de table que mettront à jour les archéologues demeureront un mystère.

40 Chez les congrégations religieuses féminines, la situation apparaît quelque peu différente. Les hospitalières de Québec reçoivent bien une petite quantité de vin pour les repas - de 1755 à 1758, elles disposent en moyenne de 80 ml de vin par jour79, mais elles ne s'offrent apparemment pas autant de douceurs que leurs homologues masculins : ainsi, « les vins en bouteille et les vins de luxe restent complètement ignorés à l'hôpital80. » En 1754, la supérieure de la communauté se voit offrir six flacons de vin muscat par un marchand « scandalisé du peu de douceur » qu'elle se donne81. Les ursulines, quant à elles, ne boivent pas de vin. Pourtant, hormis un ordinaire plutôt frugal, voire totalement abstème, les communautés de femmes peuvent se révéler de très bonnes hôtesses. Lorsque Pehr Kalm se présente dans un couvent de Montréal, il y est très bien reçu :

42 Les communautés masculines recrutent surtout leurs membres en France : les jésuites et les sulpiciens reçoivent exclusivement des Français tandis que les récollets accueillent aussi des Canadiens. De surcroît, seuls les sujets faisant partie de l'élite sont admis dans la Compagnie de Jésus. Les communautés féminines accueillent pour leur part en grande majorité des femmes nées dans la colonie83. Cette distinction s'avère importante puisqu'elle permet de déterminer que les congrégations d'hommes baignent davantage dans une culture européenne raffinée que celles composées de femmes.

43 Le haut clergé semble adhérer davantage à l'idéal de tempérance. On ne retrouve pas de boissons alcooliques ou même de bouteilles vides dans l'inventaire de Mme de Pontbriand en 176084. À la même époque, soit dans la seconde moitié du VIIIe siècle, la maison de l'évêque de Comminges, au Languedoc, consomme en un seul mois pas moins de 600 bouteilles de vin rouge et une barrique de vin blanc85. Est-ce à dire que l'homme de Dieu de la Nouvelle-France est plus sobre que son homologue français ? Une étude pointue le révélerait peut-être.

Consommation de vin par les gens du peuple

44 Le peuple boit-il du vin ? Les habitants des villes, probablement, mais il ne s'agit certainement pas d'une consommation aussi quotidienne que chez l'élite. On se rabat par conséquent sur d'autres boissons, comme le signale Pehr Kalm :

En fait, les paysans ne boivent que de l'eau à table, selon Louise Dechêne87. Les gens vivant dans les campagnes ont très peu d'occasions de consommer du vin et rares sont ceux qui en possèdent chez eux. Marc Lafrance fait la constation suivante :

Les inventaires après décès des habitants de l'île d'Orléans analysés par Bernard Audet sont totalement exempts de vin89.

45 S'il veut boire du vin, le citadin ou le rural doit se rendre au cabaret, seul lieu autorisé à en débiter « par pot ou par pinte », à emporter ou à boire sur place. Les marchands en tiennent des quantités variant de quelques ancres à plusieurs barriques, mais comme il leur est interdit de vendre en petites quantités, nous pouvons présumer que peu de gens ont les moyens de payer la somme requise pour acheter une barrique d'un seul coup. D'ailleurs, en moins de cinquante ans, les prix triplent : entre 1700 et 1748, on passe de 60 livres à plus de 180 livres pour une barrique de vin « ordinaire »... Une grande part de la population ne peut se permettre d'acheter du vin en gros : Pehr Kalm va jusqu'à rapporter que « les gens du commun ont auprès de certains la réputation d'être assez pauvres [et ils doivent] se contenter de pain sec, ne boire que de l'eau90 ». Ceux qui en ont les moyens étanchent donc leur soif au cabaret.

46 Certains ont pourtant accès au vin de manière plus immédiate. Ainsi, à l'Hôtel-Dieu de Québec, les malades bénéficient tous les jours d'une ration de vin, que l'on considère du reste comme partie intégrante du traitement de reconstitution. De 10 à 20 p. 100 des dépenses alimentaires sont d'ailleurs allouées à l'achat de boissons91. Cet hôpital consomme en moyenne de six à huit barriques chaque année jusqu'en 1716, puis la consommation se maintient entre quatre et six par la suite92. François Rousseau a calculé que les malades de l'Hôtel-Dieu reçoivent en moyenne 65 ml de vin par jour au XVIIIe siècle93 mais, lorsque le vin vient à manquer (par exemple pendant les épisodes de guerre), les hospitalières « ne donnent du vin qu'aux malades qui en ont besoin ainsi qu'aux chirurgiens et aux infirmiers à tous les repas "pour les soutenir contre le mauvais air"94. »

Consommation dans l'armée

47 Les militaires sont reconnus comme des buveurs traditionnels ; bon nombre de sobriquets de guerre sont d'ailleurs attachés à l'univers du Boire et de l'ivresse : Vin d'Espagne, Boistard, Boisvin, Prêt-à-boire, etc. Lorsqu'ils sont en garnison dans une ville, les soldats ont pour habitude d'élire un cabaret et d'y tenir régulièrement leurs agapes. Ils boivent beaucoup, en mangeant mais aussi pendant la soirée. Leurs choix se portent indifféremment sur la bière, le vin ou l'eau-de-vie. À l'occasion d'un repas pris au cabaret À la croix d'or, trois soldats commandent chacun une bouteille de vin pour accompagner leur déjeuner95.

48 Lorsqu'ils sont en campagne, en matière de boissons, les soldats ne reçoivent que de l'eau-de-vie, le vin étant réservé aux hauts gradés de l'armée. Louis Franquet constate aussi que la ration du soldat canadien est habituellement exempte de vin96. On distribuera exceptionnellement du vin aux soldats pour « les tenir de bonne humeur et en état de bien faire97 », notamment avant le combat ou lors de corvées particulièrement exigeantes physiquement. En principe, entre le 1er octobre 1756 et le 30 septembre 1757, chacun des 540 hommes d'un détachement canadien reçoit ¾ de pot de vin par jour, ration destinée à stimuler l'ardeur et éloigner la maladie98. Le vin ne fait cependant pas partie de l'ordinaire du soldat en campagne.

49 Les « rafraîchissements » des officiers s'avèrent fort différents des rations des simples soldats. En 1756, il est prévu qu'un officier en campagne reçoive 950 ml de vin par jour, et un commandant, environ 1,2 litre99. La diplomatie, même - voire surtout - en temps de guerre, ne saurait d'ailleurs s'accomplir dans les formes de la gentilhommerie sans l'apport de boissons de haute qualité. On ne fait pas faute, entre officiers, de s'offrir mutuellement des bouteilles de vin... même entre parties antagonistes car, comme le marque Louis-Antoine de Bougainville, il s'agit d'un « nécessaire et bon exemple à donner à ce pays barbare, non seulement de l'humanité mais de la politesse entre ennemis qui se font la guerre100. » La présence des verres à tige, associés au vin et témoins d'un certain raffinement, est attestée dès la fin du XVIIe siècle jusqu'à la fin du Régime français à la forteresse de Louisbourg101. Cette vaisselle, présente en petite quantité dans la plupart des sites militaires, indique que certains individus - les officiers et dignitaires militaires - font montre de manières de table plus raffinées que celles du gros des troupes.

Les goûts canadiens auXVIIIe siècle : un bilan

50 En rassemblant l'information dont nous disposons, il est possible de reconstituer une sorte de hiérarchie des boissons, particulièrement pour le XVIIe siècle, riche en sources comptables. Une vérification supplémentaire effectuée auprès des sources françaises et canadiennes permet d'établir une adéquation entre le coût des boissons et leur position dans ce capricieux échiquier social qu'est le « bon goût ».

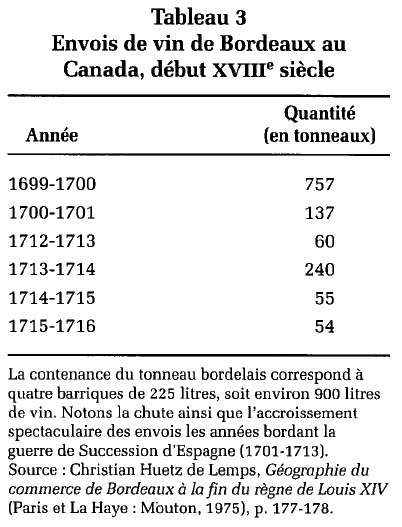

51 Un premier constat s'impose d'emblée : plus les décennies avancent, plus la variété de vins disponibles au Canada se diversifie et se raffine, rejoignant presque ceux recherchés et consommés par la société française de l'époque. Dans le second quart du VIIIe siècle, la hiérarchie des vins pourrait se définir comme suit : les vins communs nantais, saintongeais et bordelais sont considérés comme des « vins de cabaret », les vins navarrais et espagnols ainsi que les cahors, graves, muscats et canaries constituent une classe plus recherchée mais encore abordable pour une partie de l'élite bourgeoise, tandis que le vin rancio et le champagne, rares et chers, tiennent le haut du pavé et sont réservés aux tables les plus riches (tableau 4).

52 Les coloniaux n'ont certes pas accès à toutes les variétés de vins européens mais, en revanche, ils développent certaines boissons originales, comme la bière d'épinette et certains rossolis d'eau d'érable, et ont accès aux tafias et guildives des îles du vent, dont l'importation est interdite en France102. Les Canadiens peuvent aussi élaborer leurs propres mélanges : ainsi, les fibres du Lychnis du Canada, laissées à macérer pendant trois mois dans un tonneau de vin, « communiquent au vin un goût très délicat103» relate le père François-Xavier de Charlevoix dans son Histoire de la Nouvelle-France, parue en 1744.

Le vin comme marqueur identitaire

53 Tel qu'évoqué plus haut, les XVII et XVIIIe siècles sont des périodes de transition pour la production œnologique française. Cette production répond d'une part à un désir croissant des masses populaires de se procurer du vin rouge à bon marché, qui « donne desforces», d'autre part à une demande de distinction chez les élites, qui recherchent des vins - rouges ou blancs - plus subtils et élégants104. Le XVIIIe siècle est donc le siècle où s'élaborent simultanément des vins grossiers et de grands crus. Ces derniers « coûtent dix à vingt fois plus cher que les vins communs, et restent l'apanage d'une société raffinée qui réinvente le nectar et l'ambroisie105. » L'élite, auparavant seule consommatrice de vin, a le souci de maintenir une distance sociale par l'intermédiaire des produits qu'elle consomme. À ce titre, l'élection de certains vins et leur perfectionnement constant au cours du XVIIIe siècle constituent une réponse à ce besoin de se distinguer clairement du vulgaire. Issus de ce désir de distinction, les célèbres crus n'auraient pu éclore sans l'appétence pour le luxe des classes sociales favorisées. Comme l'écrira Marcel Lachiver, il n'y a pas de grands vins sans consommateurs éclairés106.

54 Cet usage du vin à titre de marqueur social se retrouve aussi en Amérique, où il prend une signification accrue de symbole d'appartenance à l'élite. Bien sûr, l'homme ou la femme de qualité fait du vin sa boisson de prédilection afin de se démarquer des gens ordinaires. Or, en Nouvelle-France, boire du vin signifie de surcroît alimenter (ou abreuver) le pacte identitaire, assurer une continuité d'usages et de bonnes mœurs avec la France, bref maintenir vivaces les racines françaises en terre d'Amérique. En perpétuant l'usage de boire du vin, notamment à table, l'élite de la colonie éloigne la frontière menaçante de la « sauvagerie ».

55 Mais l'élite consommatrice de vin se distingue du même coup de son homologue des colonies anglaises, qui raffole des mélanges à base de rhum, de whisky et de brandy : « les Français dédaignent totalement le Punche et sourient des Anglais à ce sujet. Ils disent qu'ils n'ont même jamais voulu en goûter, bien qu'ils se soient rendus plusieurs fois dans les provinces anglaises107 », note le naturaliste Kalm, qui a également visité ces colonies à l'occasion de son séjour en Amérique. Comme le vêtement, le vin est un puissant marqueur d'identité culturelle et sociale108, servant tour à tour à réaffirmer ce qui est Soi et à se distancer de l'Autre... que cet Autre soit un inférieur dans la hiérarchie de l'époque ou un étranger (au sens régional ou national du terme).

Conclusion

56 Selon ses moyens financiers, le Canadien du XVIIIe siècle consomme les vins disponibles sur le marché colonial. La présence de ce vin au Canada découle elle-même d'une certaine demande calquée sur les comportements alimentaires de la France. Le vin rouge connaît une grande popularité auprès de la masse populaire urbaine, des deux côtés de l'Atlantique, tandis que le goût du sucré se transpose aux boissons : Français et Canadiens de milieux aisés ne manquent pas de se procurer des vins de liqueur.

57 À première vue, nos sources donnent l'impression d'une plus grande variété de vins à mesure que progresse le XVIIIe siècle. Cela est probablement effectivement le cas, mais cette impression est peut-être accentuée par le fait que les registres canadiens sont tenus plus scrupuleusement. Si on la compare à la France de l'époque, la colonie a accès à une variété assez intéressante de vins. Nous pouvons émettre l'hypothèse que ce sont plutôt les contraintes de transport qui jouent un rôle dans la diffusion des vins qu'un goût différent de celui prévalant en France ; le réseau de distribution des vins bourguignons ou du tokay hongrois, par exemple, n'atteint pas les ports atlantiques à cette époque. Si l'on excepte ces particularités, la Nouvelle-France semble disposer d'une « carte des vins » fort respectable, somme toute pratiquement similaire à celle qui a cours en France..

58 Il est malaisé de déterminer avec certitude si le goût subordonne réellement la disponibilité des vins, ou si le Canadien se contente de boire ce qui lui est proposé... Il est néamoins incontestable que « la volonté de maintenir et de développer ces importations difficiles et coûteuses en Nouvelle-France souligne le profond enracinement des valeurs attachées à la consommation du vin109. » Boire du vin, au Canada, signifie entretenir le lien avec la métropole, en plus d'être le signe extérieur d'un certain niveau de vie et d'une indéniable volonté de raffinement.