Research Reports / Rapports de recherche

Les sciences naturelles au Québec :

la persistance d'un engouement

De la collecte aux collections

1 Deux siècles de collecte et d'assemblage de collections (XVIIe et XVIIIe siècles) en Nouvelle-France préparent la mise en forme des premiers musées de sciences naturelles au XIXe siècle.

2 Dès les débuts de la colonie, au XVIIe siècle, les capitaines de vaisseaux et les gouverneurs collectent au profit de la France des plantes, des fossiles et des animaux. Ces spécimens alimentent d'abord les cabinets de curiosités abritant l'objet rare et exotique, en provenance de toutes les régions de la planète. Une peau de castor, une feuille de tabac ou un épi de maïs se côtoient dans ces cabinets avant de devenir des objets utilitaires ou de consommation courante.

3 Les premiers naturalistes européens à s'intéresser aux espèces de la colonie sont des botanistes. Samuel de Champlain, le fondateur de Québec, et Louis Hébert, le premier colon français, envoient à Paris des plantes qui permettent à Jacques Cornut de publier en 1635 Canadensium plantarum historia. Cet ouvrage servira de base à la Flore laurentienne de Marie-Victorin, trois cents ans plus tard.

4 À la fin du XVIIe siècle, c'est le début des grands systèmes de classification avec Tournefort, de l'Académie des Sciences de Paris, qui nomme et classe les espèces inconnues originaires de la Nouvelle-France. Un de ses correspondants, « collecteur » de spécimens, est Michel Sarrazin, médecin à Québec.1 C'est ainsi que se constituent ici les premiers herbiers, qui sont souvent des doubles de ceux que l'on envoie en France aux membres de l'Académie des Sciences.

5 Au milieu du XVIIIe siècle, le contexte politique favorise aussi l'intérêt pour les sciences naturelles. La Gallissonière est nommé gouverneur de la colonie. Il est naturaliste et, en temps de paix, incite ses soldats à collecter des plantes. Il leur indique comment les reconnaître et les cueillir, et les espèces vivantes sont conservées dans une pépinière en attendant d'être expédiées au Jardin du roi de France (l'actuel Jardin des plantes). On sait qu'à cette époque, des mines de fer sont en exploitation à Baie-Saint-Paul et que des prospecteurs s'intéressent aux minéraux et préparent des collections.

6 Parallèlement, l'enseignement de niveau secondaire s'organise. Ce sont les professeurs de philosophie qui enseignent, en latin, les sciences naturelles, appelées péjorativement « petites sciences » et peu considérées dans la formation classique. Tout de même, comme support à leur enseignement, certains professeurs passionnés par les sciences naturelles constituent des collections qui formeront la base des nombreux musées des collèges et petits séminaires au siècle suivant.

Les musées de sciences naturelles

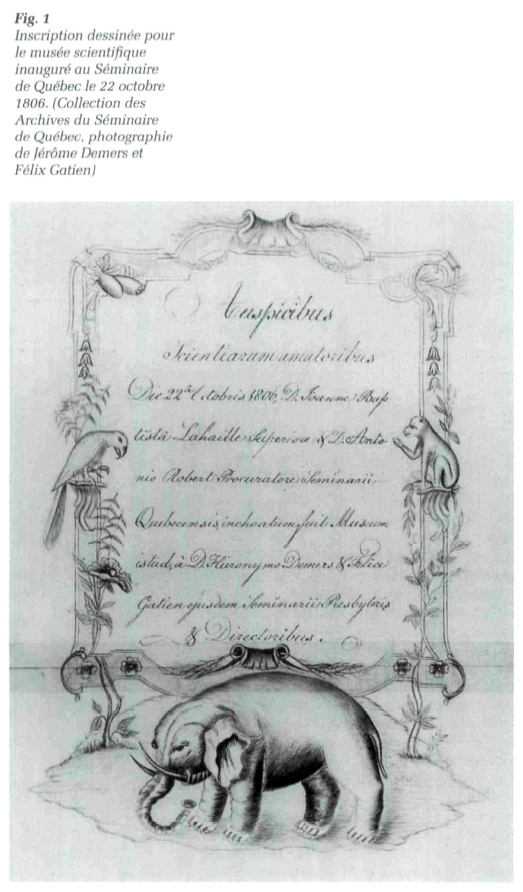

7 Au Québec, on retrace la plus ancienne mention de musée dans les archives historiques du Séminaire de Québec, où il est écrit que le « Musée scientifique » est inauguré le 22 octobre 1806. Au départ, ce sont les collections des prêtres-enseignants qui se trouvent dans ce musée utilisé pour l'enseignement et la recherche. Des spécimens sont aussi acquis par le clergé lors de voyages en France. Ainsi, une collection de minéraux est préparée pour le Séminaire de Québec par le célèbre cristallographe Haùy, en 1816; elle fait encore partie de l'actuelle collection de minéralogie de l'Université Laval.

8 Pourquoi un musée? Les sciences naturelles d'alors font essentiellement de la taxinomie.2 Pour pousser plus loin la compréhension de la nature, il faut connaître le plus grand nombre possible d'espèces. Le musée est le lieu idéal pour classer et présenter les collections de botanique, de zoologie ou de minéralogie. Les musées ont déjà vu le jour en France et ont été visités par les prêtres du Séminaire. Rien de tel que l'objet, le spécimen véritable à examiner plutôt que les gravures d'un livre, fut-il de Buffon ou de LeVaillant. Il faut également se rappeler que les livres étaient plus rares et difficiles à acquérir.

9 Le premier musée ouvert au public, en 1824, est celui de Pierre Chasseur, à Québec. C'est en réalité un cabinet de curiosités où dominent les sciences naturelles, avec de nombreux animaux (dont 500 espèces d'oiseaux) et fossiles. Le docteur Jean-Baptiste Meilleur, qui en fera l'inventaire en 1836, mentionne que l'entomologie, la botanique et la minéralogie y sont peu représentées. La même armée, à Montréal, Tommaso Delvecchio ouvre un « Cabinet de Curiosités Naturelles et Artificielles » qui ne survivra pas deux ans. Les cabinets de curiosités sont chose du passé en Europe, alors qu'au Québec, on les retrouve côtoyant les nouveaux musées de sciences naturelles.

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 110 Les véritables musées de sciences naturelles sont l'œuvre des nouvelles sociétés savantes : la Literary and Historical Society of Quebec (LHSQ), fondée en 1823, et la Natural History Society of Montreal (NHSM), apparue en 1827, qui regroupent des naturalistes, des philosophes et des historiens, amateurs ou professionnels. Très vite, ces sociétés mettent en place des bibliothèques et des musées aux collections qui s'enrichissent continuellement. (En 1841, le gouvernement, propriétaire des collections de Pierre Chasseur depuis 1836, les cède à la LHSQ lors du déplacement du siège du gouvernement du Canada-Uni vers Kingston.) Ces musées, selon la tradition, utilisent la taxinomie pour présenter leurs collections dans des « cabinets d'histoire naturelle ».

11 En plus de servir de lieux de recherche pour les membres des sociétés (dont certains professeurs de sciences naturelles) et d'être ouverts au public, ces musées sont utilisés par les maisons d'enseignement qui n'ont pas leur musée. L'Université McGill, à Montréal, est fondée en 1829 et ses professeurs fréquentent le musée de la NHSM pour l'enseignement des sciences naturelles. À Québec, l'Université Laval est inaugurée en 1852 et ses locaux sont au Séminaire de Québec. Les étudiants et les professeurs ont facilement accès au Musée du Séminaire dont les collections augmentent rapidement. Le public enrichit les musées par des dons d'argent ou de spécimens qui indiquent une passion pour les sciences naturelles, alors que la collecte de roches, de plantes et d'insectes devient une activité sociale importante.

12 Les sciences naturelles sont encore avantagées par le contexte social des années 1820. Concentrée le long du Saint-Laurent, la population augmente sans cesse et on commence à explorer de nouveaux territoires afin de les coloniser et d'y exploiter les richesses naturelles. On profite des expéditions géologiques pour cataloguer la flore et la faune de ces régions. L'étude des sols est particulièrement importante dans l'éventualité d'une exploitation agricole.

13 En 1841, la Commission géologique du Canada est créée à Montréal et placée sous la direction de William Logan, qui sera le premier à étudier et à expliquer les plus vieilles roches de la croûte terrestre, c'est-à-dire le précambrien. Au cours de leurs explorations, les géologues et les paléontologues préparent des collections non seulement pour la Commission, mais aussi pour les maisons d'enseignement (collèges, petits séminaires) du Québec, permettant à celles qui n'en ont pas de se doter d'un musée et aux autres d'augmenter leurs collections. Certains scientifiques de la Commission enseignent également aux universités McGill et Laval. À la Commission géologique, on attache de l'importance à la formation de scientifiques professionnels qui y travailleront peut-être un jour.

14 La Commission s'intéresse aussi au public. Dès 1844, elle ouvre un musée qui a pour particularité de se diviser en deux parties. La première partie présente les échantillons selon la taxinomie habituelle. Dans l'autre, les minéraux et les fossiles sont disposés selon un ordre technologique démontrant leur usage économique. William Logan indique qu'il est préférable de montrer des échantillons de bonnes dimensions, qui font plus d'impression que de petits spécimens ! L'image de la Commission reflétée par le musée illustre les deux aspects de son mandat : la recherche et l'exploration dans un but économique. Ce musée intéresse le grand public, les prospecteurs, les ingénieurs ainsi que les universitaires et les membres des sociétés savantes qui ont des liens avec la Commission géologique.

15 Les grandes expositions internationales et les expositions universelles sont des événements muséologiques où la présence des sciences naturelles se fait remarquer. À partir d'une première participation en 1851 (« Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations » à Londres) et jusqu'à la fin du siècle, les fossiles et minéraux de la Commission géologique et les bois canadiens de l'Université Laval, par exemple, se retrouvent dans toutes les manifestations importantes à Dublin, à Paris, à Londres et dans les grandes villes américaines. « Une exposition internationale est un lieu privilégié pour l'image qu'un pays veut se donner de soi ».3 C'est ce qu'auront compris les gouvernements canadien et québécois en exposant surtout leurs richesses naturelles.

16 Dans ce sens, le gouvernement du Québec crée à Québec, en 1886, le Musée de l'Instruction publique, alimenté par les collections issues des explorations du territoire québécois et qu'on exhibe avec fierté à l'étranger. Ce musée acquiert également d'importantes collections des entomologistes de renom que sont l'abbé Léon Provancher et le révérend Thomas W. Fyles. Peu accessible et peu fréquenté, le Musée de l'Instruction publique dispersera en partie ses collections avant l'ouverture, en 1933, du Musée du Québec, qui contiendra alors deux salles consacrées aux sciences naturelles.

17 Dans cet article, il n'est pas possible de tenir compte de tous les musées de sciences naturelles du XIXe siècle, particulièrement de la douzaine (et plus) de musées des collèges et petits séminaires du Québec. Mais il faut mentionner le Musée Redpath, inauguré en 1882. Ce dernier devient le musée de l'Université McGill, suite à l'installation de la Commission géologique à Ottawa un an auparavant. Le Musée Redpath est considéré comme un modèle du genre pour l'enseignement et la recherche. Il est de style néo-classique, inspiré par le stylisme des musées européens, avec deux étages de galeries entourant le grand hall qui contient un gigantesque squelette de mégathérium. Il est ouvert au public et, précurseur d'une tendance actuelle, on y tient une réception durant le congrès de 1882 de l'AAAS (American Association for the Advancement of Science).

18 Le mot de la fin concernant les musées de sciences naturelles revient à Raymond Mont-petit : « Le XIXe siècle québécois a connu des "cabinets de curiosités" similaires à ceux des siècles passés [en Europe], des "cabinets d'histoire naturelle" et des musées disciplinaires, cela simultanément. »4

Les jardins et les parcs

19 L'industrialisation grandissante, au début du XXe siècle, facilite l'essor scientifique et la création de l'Université de Montréal en 1920. Dans cette même décennie, plusieurs sociétés savantes francophones voient le jour : la Société de biologie de Montréal (SBM, 1922), l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences (ACFAS, 1923), la Société canadienne d'histoire naturelle (SCHN, 1923) et la Société linnéenne du Québec (SLQ, 1929). Ces sociétés existent encore, sauf la SCHN, qui a toutefois laissé un rejeton, né en 1931 et toujours vigoureux, les Cercles des jeunes naturalistes (CJN).

20 Comme leur nom l'indique, ces sociétés orientent en grande partie leurs activités vers les sciences naturelles. On ne se contente plus d'étudier les sciences dans les livres, les herbiers ou les vitrines des musées. On veut observer les êtres vivants et, comme il n'est pas possible de visiter toute la planète, il faut amener les espèces en un Heu plus accessible à tous.

21 Dès 1929, le frère Marie-Victorin, fondateur de la SCHN, lance le projet d'un jardin botanique à Montréal, qui ouvrira finalement ses portes en 1940. (Notons qu'en Europe, les jardins botaniques existent depuis quelques siècles, par exemple, celui de Padoue, depuis 1546, et celui de Paris, depuis 1626.) Malgré sa fondation officielle en 1931, le Jardin botanique fait face à la crise économique et doit attendre jusqu'en 1936 l'arrivée de Henry Teuscher, architecte de New York. Auparavant, c'est par correspondance que Marie-Victorin et lui élaborent les plans du Jardin. À partir de 1936, les travaux progressent grâce à l'appui des gouvernements lorsque 2 000 hommes sont embauchés dans le cadre d'un programme d'aide aux chômeurs. De plus, soutenue et mobilisée par les journaux de l'époque, la population montréalaise est très favorable à ce projet. Étant une réalisation francophone majeure, ce jardin devient un objet de fierté nationale. Aujourd'hui, le Jardin botanique de Montréal jouit d'une notoriété internationale et il est considéré comme le troisième en importance, après ceux de Kew et de Berlin.

22 Marie-Victorin souhaite que les sciences naturelles deviennent captivantes, fassent partie du quotidien de tous et ne se confinent plus aux collèges, aux universités et aux musées traditionnels. Il pense donc intéresser d'abord les jeunes, d'où la création des CJN en 1931, sous l'égide de la SCHN. C'est 1'« École de la Route » qui initie garçons et filles à l'étude et à l'observation de la nature. Présents dans de nombreuses écoles (882 en 1940), ces cercles sont animés par des enseignants qui emmènent les jeunes en excursions, leur apprennent à monter des collections, à prendre soin des animaux et des plantes, et les encouragent à participer à des expositions locales ou provinciales. C'est une muséologie au service de la société et à laquelle adhèrent de nombreux scientifiques, particulièrement en cette période de crise économique car ce type de loisir scientifique est peu onéreux. Ici encore, le contexte social est propice aux sciences naturelles qui imposent un style muséologique différent.

23 On assiste aussi en 1931 à l'établissement du Jardin zoologique de Québec, avec Johan Beetz et Horatio Walker parmi les fondateurs. La Société zoologique de Québec, qui administre le Jardin, ne diffuse pas seulement les sciences naturelles, mais s'occupe de promouvoir la conservation de l'environnement et la préservation de la faune.

24 À la fin du xixe siècle et au début du XXe siècle, à la suite de la révolution industrielle, les villes ne cessent de croître et de subir la pollution des industries sans avoir encore les réglementations que nous connaissons. La protection de réserves et de parcs naturels naît de préoccupations sociales. Des gestionnaires réservent des zones de verdure dans les villes, comme Central Park à New York, le Parc du Mont-Royal à Montréal et le Parc des Champs de Bataille à Québec. Ces parcs urbains mettent les citadins en contact avec les sciences naturelles puisque les arbres et les fleurs y sont souvent identifiés et que des mangeoires et des nichoirs y attirent les oiseaux.

25 Parallèlement, les différents gouvernements protègent des étendues plus sauvages, à accès contrôlé, où il est possible d'observer les plantes et les animaux dans leurs habitats naturels. On connaît, par exemple, la popularité des excursions d'observation des baleines sur le Saint-Laurent. La préservation de ces parcs et réserves permet notamment la stabilisation et l'augmentation des populations des espèces en voie de disparition ou la réintroduction d'espèces ayant quitté les lieux.

26 Aux derniers inventaires des zones de conservation, le Québec compte environ soixante-quinze parcs et réserves (fauniques ou écologiques), et une vingtaine de jardins zoologiques ou botaniques. N'est-ce pas là une indication que les sciences naturelles captivent toujours les Québécois?

Écologie et interdisciplinarité

On ne peut passer sous silence une période dont le contexte influence grandement tout le Québec. Il s'agit de la Révolution tranquille, au début des années 1960. En un sens, les sciences naturelles en sont victimes puisque la majorité des musées de sciences naturelles ou des cercles des jeunes naturalistes sont alors liés à des maisons d'enseignement tenues par des communautés religieuses. Un grand nombre de ces musées et de ces cercles disparaît avec la sécularisation des enseignants. L'intérêt croissant des scientifiques pour la physique nucléaire et la biologie moléculaire, celui de la population pour la technologie ainsi que l'envahissement de la télévision éclipsent momentanément les sciences naturelles. Ces changements permettent par contre une remise en question de la muséologie traditionnelle, conduisant à l'interprétation écologique. Et, en 1967, la tenue de l'exposition universelle à Montréal insuffle également une nouvelle ardeur à tous les domaines muséologiques. Display large image of Figure 2

Display large image of Figure 227 Le Québec entre lentement dans la période écologique dans les armées 1970; les mots « environnement », puis « écologie » deviennent usuels. De plus en plus, chaque personne s'inquiète de la pollution, des matières toxiques, de l'augmentation des déchets et de la disparition des espèces vivantes. La terre sera-telle détruite par l'homme? La pensée individualiste est peu à peu remplacée par une vision plus planétaire, le Village global de Marshall McLuhan.

28 Pierre Dansereau, le précurseur québécois de l'écologie, détient un doctorat en taxonomie. Dans les années 1950, à l'époque où les Américains décernent leurs premiers doctorats en écologie, il publie des travaux, surtout utilisés aux Etats-Unis, concernant les facteurs écologiques. Sa réputation mondiale lui vient de ce qu'il est un des premiers (fin 1960) à appliquer aux activités humaines la notion d'écosystème.

29 L'écologie touche aux sciences naturelles, à la géographie, à la sociologie et à l'anthropologie; elle est interdisciplinaire. Elle est maintenant une matière enseignée dès le primaire. Selon le sociologue Marcel Fournier, elle « est une des seules disciplines dont les projets de recherche coïncident avec des préoccupations partagées par presque toute la société ».5 Ce nouvel intérêt collectif est bénéfique à la muséologie actuelle.

30 À Montréal, le Biodôme représente les relations sociologiques ou les symbioses existant entre les minéraux, les végétaux et les animaux à l'aide de quatre écosystèmes des Amériques, soit la forêt tropicale, la forêt laurentienne, le Saint-Laurent marin et le monde polaire. D'aucuns prétendront que le Biodôme est un retour en arrière puisqu'on trouve dans un même lieu un croisement de centre d'interprétation en sciences naturelles, d'aquarium et de jardins botanique et zoologique. Mais au-delà de ce qui est visible dans ses murs, on sensibilise chaque humain à acquérir hors les murs une vision systémique de la Planète vivante où chaque espèce (y compris l'Homo sapiens sapiens) ne peut vivre indépendamment des autres. L'humain doit contribuer à la sauvegarde globale des milieux naturels et au développement durable de leurs ressources.

31 Le projet du Biodôme est à l'image des écosystèmes qu'il illustre, son existence étant liée à de nombreux organismes comme le Jardin botanique de Montréal, l'Insectarium (inauguré en février 1990), l'Institut de recherche en biologie végétale, plusieurs jardins zoologiques et aquariums des Amériques, des groupes d'ornithologues, de mycologues, les CJN, etc. De plus, un comité consultatif international appelé Comité des Sages étudie et valide ses orientations scientifiques et muséologiques. À ce comité siègent notamment Frédéric Back, Pierre Dansereau, J. André Fortin, Albert Jacquard, Henri Laborit, Estelle Lacoursière et Claude Corbo (président). On est maintenant à l'heure de la muséologie écologique et interdisciplinaire.

32 Un autre projet de type écologique, la Biosphère, devrait voir le jour au début de 1995 à Montréal. Ce centre de veille environnementale est une collaboration de la Ville de Montréal et du ministère de l'Environnement du Canada; il sera situé à l'intérieur du plus grand dôme géodésique réalisé par Buckminster Fuller pour loger le pavillon américain lors de l'Exposition universelle à Montréal, en 1967. Il a par la suite contenu une volière et un jardin botanique avant que son revêtement ne soit détruit par les flammes en 1976. Pour certains, ce dôme est à Montréal ce que la tour Eiffel est à Paris, un symbole connu de tous.

33 Ce centre dédié à l'eau et à l'écosystème du fleuve Saint-Laurent se veut un lieu de veille et d'éveil, dans un contexte planétaire, « un carrefour de synergie des échanges et des modèles requis pour la conservation [de Gaïa] »6, notre planète, et de son « or bleu », source de toute vie. Dans ce cas-ci, l'objet muséologique est l'eau, ses conservateurs et les humains-utilisateurs. La vision globale et planétaire de Fuller a inspiré les concepteurs pour faire de la Biosphère un lieu de reconnaissance de la symbiose humain-nature en suivant un parcours physique et métaphysique ouvert et non rectiligne. Ce parcours rendra les visiteurs réceptifs aux trois sphères du vivant que sont l'égosphère (l'individu pour qui l'eau est essence de vie), l'anthroposphère (le fleuve Saint-Laurent comme écosystème) et la géosphère (la Terre dont l'eau est source de vie universelle).

34 Le mot « biosphère » se retrouve également dans l'expression « réserves de la biosphère » de l'UNESCO. Le Québec compte deux de ces réserves : le mont Saint-Hilaire (depuis avril 1978) et Charlevoix (depuis novembre 1988). On arrive ici à une intégration complète, à une relation respectueuse, de l'humain et de son environnement. L'humain dans sa niche écologique fait partie de la réserve comme tous les autres êtres vivants. Il continue d'en extraire des ressources tout en les protégeant contre une exploitation abusive. Une telle réserve doit comprendre des zones naturelles côtoyant des zones exploitées « offrant de bons exemples d'harmonisation entre la conservation et le développement ».7 Ainsi, on arrive à préserver des endroits sur la Terre où l'humain n'est plus uniquement un exploitant destructeur mais un conservateur de la planète.

35 Malgré toute cette vision muséologique planétaire, il n'empêche que divers styles continuent de cohabiter et demeurent nécessaires, comme on le remarque avec la prolifération des centres culturels ou d'animation dans la plupart des municipalités du Québec. Les institutions d'enseignement sont toujours là, s'adaptant à l'ère écologique tout en conservant des musées plus traditionnels. Par exemple, en plus du Musée Redpath, l'Université McGill possède une ferme expérimentale, un centre de recherches sur les rapaces, un jardin botanique, un arboretum et la réserve de la biosphère du mont Saint-Hilaire, tandis qu'à l'Université Laval, on trouve le Centre muséographique (musée de sciences), le Jardin (botanique) Van den Hende, le Jardin géologique et le Centre éducatif forestier de la Forêt Montmorency. Il en va de même pour les organismes voués aux sciences naturelles, qui ajoutent des activités nouvelles à leurs domaines habituels. Ainsi, les CJN ont élaboré des logiciels en sciences naturelles et ils produisent des diaporamas sur différents écosystèmes.

36 Ces exemples montrent les immenses possibilités de la muséologie actuelle et sa faculté d'adaptation aux courants sociaux des différentes époques.

Conclusion

37 Au Québec plus qu'ailleurs, la muséologie a pour origine les sciences naturelles avec les premiers musées des maisons d'enseignement et des sociétés savantes. Comme on l'a constaté, « la question de l'évolution de notre muséologie des sciences naturelles est aussi une question d'évolution de nos valeurs individuelles, sociales, scientifiques et, disons-le, spirituelles. » (Paul Carie)8 Ceci se traduit dans la dynamique de la muséologie actuelle, tournée vers une interprétation écologique de la vie terrestre.

38 « Musées : y a-t-il des limites? » est le thème d'ICOM 1992. Il est déjà tentant de répondre par la négative au vu des projets novateurs abordés dans cet article. N'est-il pas possible d'imaginer la planète Terre comme une réserve écologique où tous les humains en seraient les conservateurs, responsables selon un code de déontologie dont les balises sont à déterminer?