Articles

Notes sur les conditions de vie et de travail des bûcherons en Mauricie au 19e siècle

This article deals with the everyday life of loggers in the latter half of the nineteenth century. Aspects such as the trip up to the camp, housing, hygiene, food, recreation and work relations are examined one by one in this study, which is meant to serve as an outline for a more intensive research project.

C'est le concret de la vie quotidienne des travailleurs forestiers de la deuxième moitié du XIXe siècle qui est ici abordé. La montée au chantier, l'habitation, l'hygiène, l'alimentation, les loisirs et les relations de travail y sont tour à tour étudiés dans la perspective d'une investigation qui vise à esquisser les voies d'une recherche plus élaborée.

1 La Mauricie participe pleinement aux mutations que connaît le marché du bois québécois au milieu du siècle dernier. Elle devient le théâtre d'une activité intense. Dès le début des années 1850, le gouvernement fait construire sur la rivière Saint-Maurice des glissoires et des estacades pour permettre le flottage du bois. De tels aménagements suscitent l'ouverture de scieries qui commencent à se multiplier sur le territoire. Les besoins en bois entraînent l'exploitation de concessions forestières toujours plus en amont de la rivière, favorisant du même coup l'établissement de colons sur ces terres éloignées.

2 L'objectif de cette étude est d'éclairer certains aspects des conditions de travail et de vie en forêt au XIXe siècle et de nuancer les portraits du bûcheron esquissés par des auteurs régionaux tels Thomas Boucher, Pierre Dupin et bien d'autres qui ont fourni des informations ethno-historiques précieuses sans toutefois manifester le souci de la périodisation et de l'analyse diachronique qui doit caractériser le travail de l'historien.

3 Pour en arriver à raffiner nos analyses et préciser nos observations, il a fallu puiser dans une documentation diversifiée: d'abord dans les journaux régionaux qui fourmillent d'informations factuelles sur tous les aspects de l'exploitation forestière; dans les actes notariés, soit les contrats d'engagement, les baux de location d'équipement pour les chantiers et les contrats d'approvisionnement; dans les archives du Séminaire de Trois-Rivières où sont conservés le fonds George Baptist1 et la correspondance du contremaître Télesphore Lemay avec son patron Georges Gouin.2 Cette correspondance est le seul fonds documentaire sur le cas mauricien qui nous informe de première main sur les relations entre un contremaître et ses hommes dans un chantier, correspondance d'autant plus précieuse qu'elle nous a permis de confronter ces informations au contenu des contrats d'engagement et à la législation de l'époque pour décrire les relations de travail en forêt. Enfin, outre les diverses études publiées sur le sujet, nous avons également tiré profit d'entrevues que nous avons réalisées auprès d'anciens travailleurs forestiers3 qui témoignent du début du XXe siècle.

4 Parmi les multiples facettes de la situation des travail-leurs forestiers au XIXe siècle, nous avons choisi d'explorer trois thèmes: la montée au chantier, les conditions de vie et les conditions de travail. Il s'agit davantage d'en dégager les pourtours et d'esquisser les voies de la recherche à venir que de dresser des conclusions définitives. C'est en somme dans la perspective d'une recherche à poursuivre que la présente étude a été conçue.

I — La montée au chantier

5 La montée au chantier se fait à deux périodes de l'année: l'une à la fin de septembre, l'autre aux glaces de décembre.1 Ceux qui montent en septembre préparent le chantier et construisent le camp. S'ils sont suffisamment nombreux et si les circonstances s'y prêtent, certains commencent l'abattage dès l'arrivée.2

6 Ceux qui attendent les glaces pour rejoindre ce premier contingent font le voyage à pied sur la rivière gelée.3 Dans bien des cas, la montée à pied a subsisté jusqu'au XXe siècle, particulièrement sur les tributaires du Saint-Maurice au-delà de la voie ferrée conduisant à La Tuque. La plupart des travailleurs qui vont en forêt au début du siècle connaissent ces longues marches pour se rendre à leur lieu de travail.4

7 Selon le père Gueguen, omi,5 responsable des missions amérindiennes du Saint-Maurice, il n'y a en 1871, qu'un seul chemin d'hiver menant en Haute-Mauricie. On trouve alors des chantiers aussi loin qu'à la rivière Manouane, soit à plus de 100 kilomètres au nord de La Tuque. Le chemin de fer qui doit conduite jusqu'à La Tuque ne sera ouvert qu'en 1909. Jusqu'en 1878, année d'ouverture de la ligne menant des Trois-Rivières aux Piles, on ne dispose que d'un chemin de terre pour franchir cette distance d'environ 50 kilomètres. Le reste du trajet pour se rendre aux chantiers du Haut Saint-Maurice se fait par voie d'eau jusqu'à la prise des glaces.

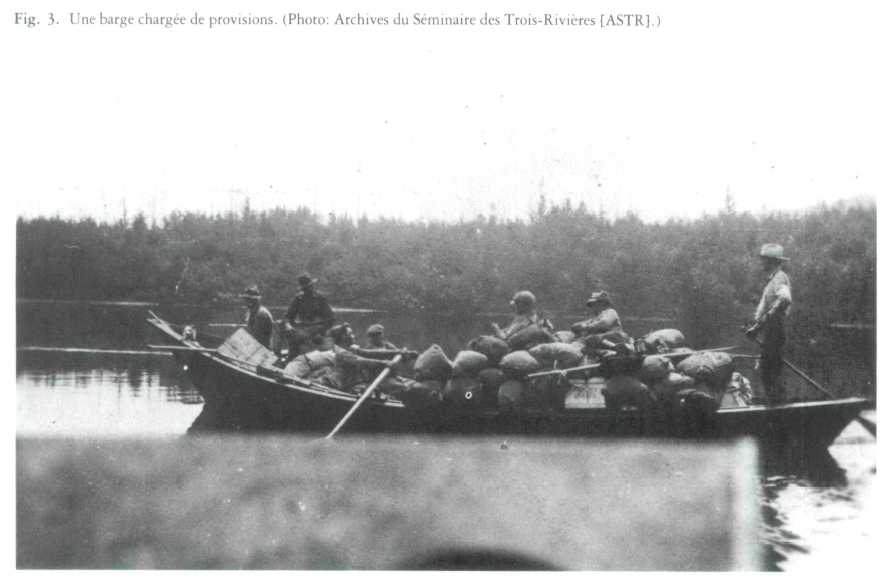

8 On distingue au moins trois types d'embarcation en usage au XIXe siècle sur cette rivière peu profonde et accidentée. Des chroniqueurs signalent l'utilisation de la barge de l'Outaouais, grand canot à fond plat pouvant transporter une quinzaine d'hommes.6 Le chaland, surtout utilise par les entrepreneurs qui y entassent leurs provisions et leurs équipements de chantier, est un bateau à fond plat et à faible tirant d'eau, plus grand que la barge et mû pat des chevaux qui le halent à partir de la rive; il navigue lentement chargé «des hommes, des chevaux, des traîneaux, du loin, de l'avoine».7 Jean Crête, l'un des grands entrepreneurs forestiers de la Mauricie, l'utilise encore au XXe siècle.8 Cette embarcation présente toutefois un grave inconvénient lorsqu'un obstacle se présente sur la grève. Les chevaux doivent alors être embarqués et le chaland poussé à force d'homme à l'aide de perches jusqu'à ce que les bêtes puissent reprendre le collier.9

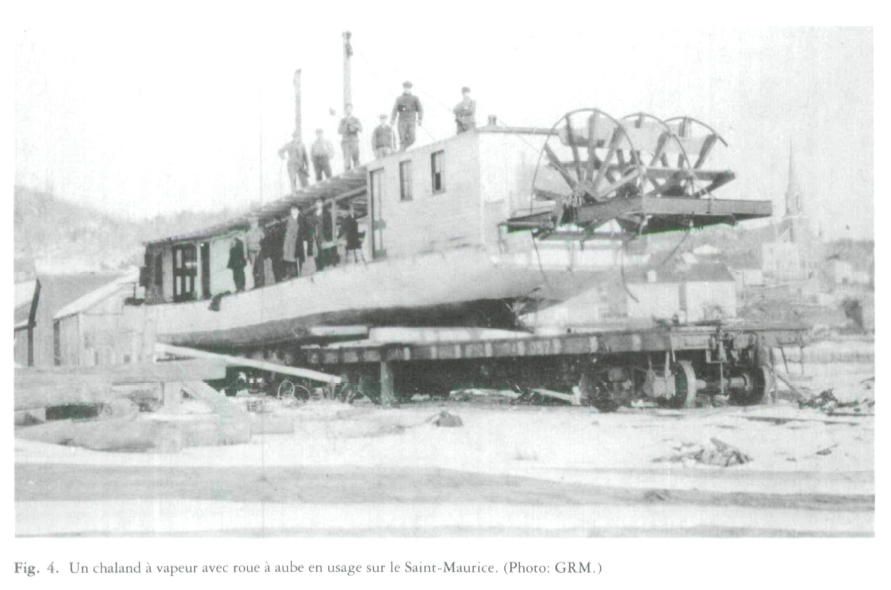

9 Le premier bateau à vapeur à remonter le Saint-Maurice en 1854 est la propriété des entrepreneurs Norcross et Philips. Il s'agit tout simplement d'un chaland auquel on a eu l'idée de joindre une roue à aubes actionnée par une machine à vapeur. L'expérience est toutefois de courte durée; le bateau cesse de circuler après une ou deux saisi ins lorsque l'entreprise cesse ses activités. Plus de 20 ans s'écoulent avant que le gouvernement du Québec ne décide la construction d'un autre vapeur. Le La Galissonière, baptisé en 1879, ne devait jamais voguer sur le Saint-Maurice. Mal conçu et trop profond pour cette rivière, il est mis au rancart, à la grande déception des citoyens mauriciens. Après cet échec, il faut attendre jusqu'à 1888 pour qu'un nouveau bateau fasse la navette entre les Piles et La Tuque. Le journal La Paix annonce cette année-là que le «Colon» a facilement franchi le rapide Manigonce et qu'il a fait la distance entre les Piles et La Tuque en 20 heures pour aller et 12 heures pour revenir.10

10 Avec la barge et le chaland, le canot tient lui aussi sa place, que ce soit pour le transport des hommes ou des marchandises. La montée du Saint-Maurice dans cette embarcation est une aventure pénible et périlleuse à cause des obstacles naturels qui obligent à de fréquents portages. On imagine aisément les efforts physiques que doivent déployer les «portageux» pour décharger et porter à dos d'homme les canots et leur contenu. Les journaux ont très souvent à déplorer les victimes de ce genre de transport de fortune.

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 1 Display large image of Figure 2

Display large image of Figure 2 Display large image of Figure 3

Display large image of Figure 311 Il a fallu du temps avant qu'un réseau adéquat de transport ne prenne forme autour du Saint-Maurice. Pourtant, les journaux de l'époque manifestent souvent le besoin criant qui se fait sentir, tant chez les travailleurs que chez les entrepreneurs. Les doléances d'un de ces forestiers en 1869 sont éloquentes:

12 Il monte toujours beaucoup d'hommes et une grande quantité de provisions. Les embarcations ne peuvent suffire. On est souvent obligé d'attendre aux Piles avant d'avoir son tour. Après nombre de difficultés je suis parvenu à trouver place pour mes hommes et moi dans un chaland de MM. Ritchie et Cull que dirigeait M. Matte. J'avais vu partir auparavant plusieurs chalands et barges encombrés.11

13 Il est rare que le parcours puisse se faire en une journée. Il y a donc des étapes le long du chemin pour se restaurer et passer la nuit. Le village des Piles, point de départ de la navigation et point d'arrivée de la voie ferrée à partir de 1878, est alors le premier relais. On y trouve des maisons de pension le plus souvent improvisées et dont on s'entend pour dire qu'elles ne sont pas de tout confort. D'après Pierre Dupin, les hommes y dorment sur le plancher.12 Thomas Boucher ajoute que les chevaux y sont bien souvent mieux traités que les hommes. Il affirme même qu'il y «est rarement question de repas; chacun apporte son pain et son lard pour suffire à tout le trajet jusqu'au chantier».13.

14 La montée ne se conçoit pas sans quelque désordre dû à la consommation d'alcool. Qui n'a entendu parler de ce bûcheron bon vivant, bon buveur et au langage coloré du vocabulaire de la prière? Thomas Boucher signale que George Baptist avance à ses hommes «une couple de bouteilles de gin ou de whiskey»14 pour leur remonter le moral avant le départ. Les gais lurons vont parfois cuver leur vin derrière les barreaux. En 1882, La Concorde15 rapporte que cinq bûcherons se sont retrouvés au cachot après avoir semé le trouble dans le train qui les menait au chantier.

15 Ces airs de fête dissimulent une plus triste réalité. Les moyens de transport rudimentaires et l'absence de voies de communication, en plus de rendre le voyage pénible, forcent les travailleurs à s'isoler de leur famille pendant de longs mois. De plus, l'approvisionnement des chantiers est incertain. En 1874, le Journal des Trois-Rivières décrit la situation dramatique provoquée par le dégel:

16 Les communications sont interrompues, et quantité de provisions pour les chantiers ne peu-vent être rendues à destination. Si le froid ne prend bientôt, on craint que la famine ne se déclare dans quelques chantiers peu approvisionnés.16

Display large image of Figure 4

Display large image of Figure 4 Display large image of Figure 5

Display large image of Figure 5II - Le chantier

1. Le camp

17 Il y a peu d'illustrations et de descriptions des chantiers de la Mauricie au XIXe siècle. Les photographies consultées dans les divers fonds d'archives montrent des constructions de la période postérieure. Elles peuvent être utiles mais nous hésiterions à leur donner valeur de témoin car elles traduisent probablement le résultat d'une évolution. Trop s'y référer nous conduirait à négliger ce qui les a précédé.

18 Une chose au moins ne varie pas durant toute la période: le camp est toujours fait de bois rond et n'a pas de fondations. Cette dernière caractéristique s'explique par le caractère temporaire de ces habitations. Leur dimension varie suivant des critères d'autant plus obscurs que les témoignages recueillis ne concordent pas: un camp de trente pieds sur quarante peut loger de vingt à trente hommes, d'après Dupin,17 et de cinquante à soixante d'après Boucher.18 Le recensement de 186119 démontre que très peu de chantiers emploient plus de vingt hommes à cette époque. Sur un total de soixante chantiers, dix-sept seulement comptent plus de vingt-cinq employés. Ces différences énormes justifient donc certaines variantes non seulement dans la taille mais sans doute aussi dans la configuration des bâtiments.

19 Les techniques de construction semblent avoir peu évolué au cours de la période. L'assemblage des billots se fait généralement à queue d'aronde et les joints sont calfeutrés avec de la mousse. La hauteur entre le plancher et le plafond est «invariablement aux environs de 7 pieds»,20 ceci dans le but de mieux conserver la chaleur. Un de nos informateurs, témoignant des années 1930, mentionne sensiblement la même hauteur. Les ouvertures sont réduites au minimum. Ainsi ne trouve-t-on qu'une porte et quelques fenêtres disposées en fonction de la lumière qu'elles procurent. Le plancher est également fait de bois rond «cillé», c'est-à-dire équarri à l'herminette, sorte de hache à tranchant recourbé utilisée pour l'aplanissement des billots. Le toit, habituellement en pente légère, est fait de «calles» de cèdre, c'est-à-dire de troncs fendus en deux et légèrement travaillés quand ils ne sont pas naturellement creux, que l'on place «alternativement concavités vers le bas et vers le haut à la mode des tuiles romaines».21 Cette structure recouvre d'ordinaire un entretoit sur lequel on étend des branches de sapin et une bonne couche de terre ou de sable qui tient lieu d'isolant.

20 Selon Albert Tessier, « les hommes et les chevaux logent à la même enseigne»22 dans ces camps. Est-ce une règle générale? Roland Saint-Amand précise que c'est plutôt le fait des petits «jobbers qui prévoient alors un carré plus grand et une cloison qui sépare l'écurie du camp».23 On trouve encore dans les années 1945 ce genre de bâtiment où cohabitent les hommes et les chevaux. Un de nos informateurs qui y a déjà séjourné nous confirme qu'à cette époque, c'était effectivement le fait de petits soustraitants marginaux ou de colons ayant des permis de coupe domestique.24

Display large image of Figure 7

Display large image of Figure 721 Avant l'introduction de la «truie»25 au XXe siècle, on chauffe le camp avec la cambuse. Il s'agit d'un foyer formé de pierres disposées sur le sol et dont la fumée s'échappe par une hotte en forme d'entonnoir. Aux premiers temps de l'exploitation forestière, la cuisine se faisait là et les traditionnelles «binnes» cuisaient dans la cendre chaude. Roland Saint-Amand signale que vers 1880, «un petit poêle de tôle carré, 14 pouces sur 24, fit son apparition et fut adopté d'emblée».26

Display large image of Figure 8

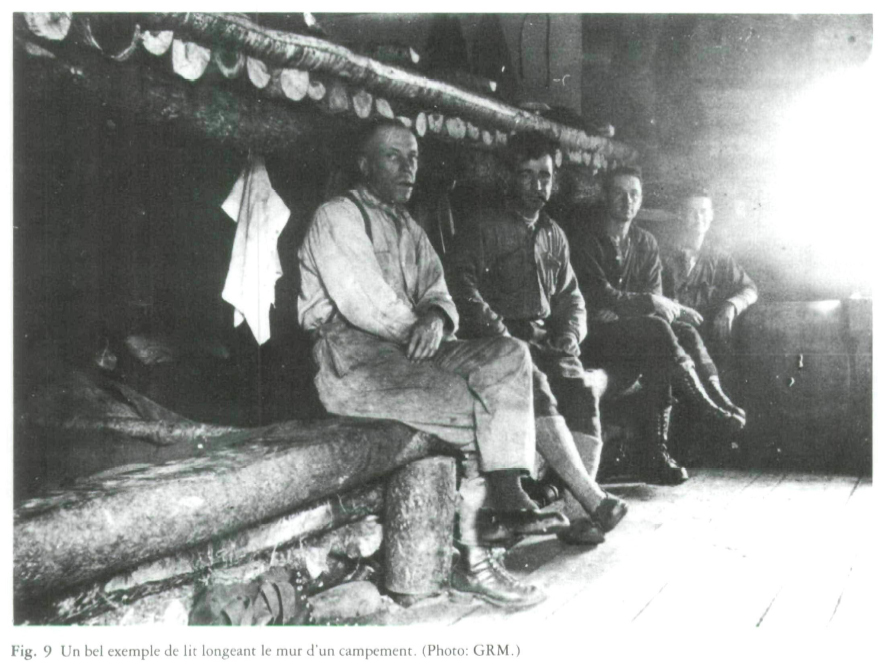

Display large image of Figure 822 Tout le mobilier est improvisé sur place, résultat de l'ingéniosité que génère le manque de moyens. Ainsi la charpente du lit est-elle faite de bois rond et le sommier de rondins posés dans le sens de la longueur. En guise de matelas, on superpose des branches de sapin sur lesquelles on étend une couverture de laine. Jusqu'aux législations des années 1940, les hommes de chantier dormiront sur ce coussin qui a au moins l'avantage de rester sec et de dégager une odeur agréable. Il semble y avoir plusieurs façons de faire les lits. Dans certains cas il s'agit d'un immense banc qui longe le mur et où les hommes s'entassent les uns contre les autres. Une des personnes que nous avons interrogée se souvient d'avoir dormi dans ce genre de lit. Comme les hommes y dormaient la tête contre le mur, il leur arrivait de se réveiller avec de la glace dans les cheveux tant le camp était mal isolé. À d'autres endroits, on retrouve des lits superposés séparés par un espace permettant tout juste de s'y glisser. Évidemment, la forme et la disposition des lits sont relatives à la grandeur du camp et au nombre d'hommes qui s'y trouvent.

23 De même, la table, les bancs, la chienne27 et les séchoirs à linge sont-ils tous faits de bois ronds et fabriqués sur place par les hommes.

2. L'hygiène

24 Dans des conditions aussi précaires, où l'on vit dans une promiscuité constante, quelquefois même avec des chevaux, l'hygiène est bien entendu négligée. Il n'y a pas d'installation sanitaire; la lessive et la toilette personnelle se font de façon sommaire, épisodique, et parfois même pas du tout. Décrivant les camps de l'Outaouais, le père Guinard dit à ce propos:

25 Nous sommes donc encore très loin des installations modernes avec douche et cabinet qui n'apparaîtront qu'au milieu du XXe siècle, à la suite de l'enquête de 1934 qui révèle enfin les conditions insalubres dans lesquelles vivent les travailleurs forestiers.

26 De plus, les chantiers étant pratiquement coupés du reste du monde, le médecin en est-il totalement absent. Qu'une maladie contagieuse survienne ou plus simplement une grippe et l'on imagine facilement que tout le monde en sera frappé. Aucune forme d'aide ou de dédommagement n'existe à cette époque pour secourir le travail-leur malade ou blessé. Au contraire, chaque journée de travail perdue se traduit pour lui par une baisse de revenu proportionnelle. Le père Guinard décrit ainsi l'attitude des hommes face à cette situation:

27 Ce pénible état de fait est le lot des travailleurs forestiers jusqu'à leur tardive syndicalisation au milieu du XXe siècle, comme en font foi les témoignages recueillis.

3. L'alimentation

28 De quoi se compose donc le menu dans ces chantiers? Dans un gros chantier, les approvisionnements seront à la charge de l'entrepreneur. Quand on monte au chantier en famille, comme c'est l'habitude chez les petits soustraitants, on apporte les provisioins pour la saison. D'après Roland Saint-Amand, la composition du menu dans ces petits chantiers est relativement simple. Il s'agit en grande partie de fèves au lard, de mélasse, de biscuits matelot et de thé. Selon un de nos informateurs qui travaillait dans ce genre de chantier au début du siècle, une poche spéciale et un coffre servaient à transporter les provisions. Il fallait prévoir avec précision les besoins au départ et s'organiser pour ne manquer de rien au cours de la saison.

Display large image of Figure 9

Display large image of Figure 929 Thomas Boucher rapporte qu'il n'y a ni pommes de terre, ni légumes dans les chantiers au XIXe siècle et que, de façon générale, «on ne commencera à en manger dans les bois qu'au début du siècle».30 Pierre Dupin, Napoléon Caron et d'autres auteurs ayant traité de la question considèrent le porc comme la seule viande en usage dans les chantiers. Boucher apporte des variantes à cette vision traditionnelle en mentionnant le boeuf, le gibier et le poisson. Dans une lettre qu'il adresse au Constitutionnel31 en 1870, un bûcheron de la Wessonneau confirme que l'on y mange du boeuf. Il ajoute également qu'il y a du pain, un pain cuit dans la cendre de la cambuse, de la même manière que les fèves au lard.

30 Nous avons relevé un contrat datant de 1853 où George Benson Hall, un important entrepreneur de la région achète de Isaac Rivard 10 000 livres de boeuf32 pour être livrées dans les chantiers. Il s'agit d'une quantité considérable ce qui nous incite à croire que la consommation en est plus qu'occasionnelle. Des recherches dans ce type de contrats donneraient peut-être une vision moins impressionniste de l'alimentation dans les chantiers. Il est légitime de penser que les entrepreneurs tiennent compte des prix des produits agricoles pour effectuer leurs achats et que par conséquent, le menu du chantier est plus varié selon les années, davantage en tout cas que ne le laisse supposer la lecture d'un Dupin ou d'un Caron.

4. Les temps libres

31 Cet aspect de la vie au chantier a déjà fait l'objet de toute une littérature.33 On connaît les jeux d'adresse, les épreuves de force, les contes et les chansons qui agrémentent les rares moments de loisir des anciens forestiers. Les fêtes populaires font encore aujourd'hui une place à ce genre de compétitions qui rappellent les exploits des bûcherons.

32 Sur la pratique religieuse, les renseignements sont très minces. Eloignés de leur paroisse, les hommes ne peuvent compter sur une présence régulière du prêtre. Ils suppléent à cette absence par le chapelet qui se récite le dimanche.

33 Le premier missionnaire dans la région du haut Saint-Maurice est Alfred Noiseux, nommé vers 1857. Un peu plus tard, vers 1860, Mgr Cooke charge le curé de Saint-Tite, l'abbé Moîse Proulx, de desservir les chantiers à sa visite d'hiver. À l'occasion de cette visite, le prêtre entend les confessions et dit la messe. Ses sermons portent alors surtout sur le blasphème et l'ivrognerie que l'on considère comme les pires maux chez les travailleurs de la forêt. L'abbé Napoléon Caron prétend que c'est dans les années 1870 que l'abbé Chrétien, curé de Sainte-Flore, introduit la communion dans les chantiers.34 Nous ne savons trop s'il faut accorder foi à une telle affirmation. La chose paraît assez étonnante. Malheureusement, les Rapports des missions du diocèse de Quebec35 de 1839 à 1872 sont absolument muets en ce qui concerne les chantiers et ne rapportent que les missions auprès des «sauvages». Nous pouvons donc difficilement vérifier quelle est exactement la pratique des missionnaires dans les chantiers avant 1870. Il faudrait se pencher sur la correspondance et les rapports de prêtres comme Moîse Proulx qui ont eu la desserte des chantiers au cours de la période.

Ⅲ — L'embauche et le travail

1. Les conditions salariales

34 Au cours de la période 1850-1900, le mode de rémunération le plus répandu en forêt est le travail au mois. La rémunération à la pièce ne sera introduite chez les travailleurs forestiers que vers 1930.36 Le salaire mensuel est généralement calculé sur la base de vingt-six jours de travail,37 de telle sorte qu'une journée de travail perdue, que ce soit à cause de la maladie ou à cause de mauvaises conditions atmosphériques, équivaut à une perte de salaire proportionnelle. Ainsi, une chute de neige abondante et prolongée est-elle une catastrophe pour le salarié.

35 Comme le démontrent les clauses généralement contenues dans les contrats d'engagement, l'employeur se réserve le droit de congédier un engagé sans dédommagement et souvent même sans pré-avis. Il lui est aussi loisible de faire certaines ponctions sur la paie de son employé pour des dommages que celui-ci pourrait lui avoir causés. Dans un contrat qu'il passe avec un groupe d'hommes en 1858, George Baptist inclut une clause en vertu de laquelle ses engagés sont passibles d'une amende d'une piastre par journée de travail perdue.38.

36 En général, le salaire des forestiers n'est versé qu'à la fin de l'engagement. Cette pratique, très courante encore au XXe siècle, vise probablement à retenir les «jumpeux» que l'ennui et les conditions difficiles en forêt auraient tôt fait de ramener au foyer. Elle comporte certaines conséquences pour le travailleur, dont cette quasi obligation de demander une avance sur son salaire. Beaucoup de contrats d'engagement contiennent des mentions d'avances faites à l'engagé. Celles-ci équivalent habituellement à environ un mois de salaire. Dans une liste d'engagés de George Baptist,39 on constate que tous les hommes ont reçu une avance dont le montant varie entre 5 et 6 piastres pour un salaire mensuel de 10 à 13 piastres. Cet entrepreneur a même prévu un système tel que les femmes des travailleurs puissent obtenir de l'argent prélevé sur le salaire de leur mari.40

37 Comme les hommes n'ont généralement pas l'argent pour payer les marchandises dont ils ont besoin pendant la saison, la plupart des entrepreneurs leur fournissent le nécessaire et déduisent les sommes dues au moment du règlement final. Ce commerce n'est pas sans laisser un certain profit à l'employeur; toutefois les renseignements étant peu nombreux à ce sujet, on peut encore difficilement établir de comparaison entre les prix payés en forêt et ceux des magasins de Trois-Rivières. Au XXe siècle, les témoignages de l'enquête de 1934 nous apprennent que chez certains entrepreneurs forestiers, les bûcherons payent leurs outils et les autres articles dont ils ont besoin deux ou trois fois leur prix normal.41.

38 Que reste-t-il vraiment du salaire du bûcheron à la fin d'une saison de coupe? Thomas Boucher affirme à propos des Baptist qu'«avec les maigres salaires que ces messieurs distribuaient à leurs employés, ceux-ci restaient généralement en dette quand arrivait le règlement des comptes».42 Cette affirmation n'est probablement pas dénuée de fondement; si l'on tient compte des avances que Baptist consent à ses employés, des marchandises qu'il leur vend durant la saison, en y ajoutant les sommes reçues par leurs épouses et les dettes accumulées par les familles au magasin que tient l'entrepreneur au village des Grès, il est en effet fort possible que le salaire fut inférieur aux dépenses. Par contre, il est douteux que cette situation ait été généralisée: les bûcherons auraient-ils eu quelqu'intérêt à monter au chantier tous les ans s'ils devaient en revenir endettés? Néanmoins, le mode de rémunération, le système des avances et de vente de marchandises à crédit qui sont monnaie courante chez tous les entrepreneurs de l'époque apparaissent nettement comme une stratégie de ces employeurs pour s'attacher une main-d'oeuvre stable et docile. De plus, le pouvoir discrétionnaire qu'accorde la législation de l'époque43 à l'employeur d'imposer des pénalités ou des amendes aux engagés, les poursuites judiciaires qu'elle autorise pour désertion ou non respect du contrat sont autant d'indices de cette volonté d'assujettir les travailleurs et d'utiliser leur force de travail avec le maximum de latitude.

39 Un autre facteur intervient encore pour conditionner le revenu du travailleur forestier. Nous avons relevé des cas où le salaire de l'engagé est fonction de son habileté ou de son rendement potentiel. En 1853, par exemple, John Broster engage deux hommes dont le salaire sera déterminé «à l'estimation de leur capacité qui sera jugée par le foreman du dit Broster».44 George B. Hall tient compte des mêmes critères en 1854 lorsqu'il engage des hommes qui gagneront «le même salaire qu'autres hommes de même capacité (...)».45

40 Un certain bûcheron qui a commencé sa carrière en forêt au début du siècle nous rapportait qu'à cette époque, un «champion» pouvait gagner le double du salaire de ses compagnons moins forts ou moins habites.46 C'est qu'effectivement, dans ce type d'activité, la production globale est fonction des efforts individuels. La rémunération à la pièce introduite au XXe siècle viendra résoudre cette difficulté pour les employeurs en suscitant une plus grande motivation au travail.47 Avant les années 1930, il semble que la simple émulation suffisait à augmenter le rendement des individus, comme en font foi tous les témoignages que nous avons entendus.

41 Bien sûr, les revenus des travailleurs forestiers sont aussi soumis aux aléas de l'économie. Certaines années où la main-d'oeuvre est rare, comme ce fut le cas pour les draveurs en 1879,48 les salaires sont plus élevés. Par contre une crise économique comme celle du début des années 1870 affecte sérieusement les salaires payés en forêt. Les journaux de l'époque mentionnent les difficultés auxquelles font face les travailleurs forestiers. En 1876, selon Le Constitutionnel,49 la situation est critique; les salaires ont diminué de plus de la moitié alors que les produits essentiels sont restés au même prix. La conjoncture inter-vient donc pour faire fluctuer les revenus des forestiers, peut-être plus encore que ceux des ouvriers des manufactures, puisqu'il s'agit d'emplois saisonniers dont les conditions peuvent par conséquent être redéfinies à chaque nouvel engagement.

42 Pour aller plus loin dans l'étude des conditions salariales, il faudrait tenir compte d'autres éléments qui tiennent à l'organisation même de la coupe. La rémunération se fait-elle de la même façon chez Baptist que chez un petit sous-traitant de Saint-Stanislas? Si l'on s'en tient à la description que fait Saint-Amand50 de l'entreprise du petit «jobber», on acquiert presque la certitude qu'il en est bien autrement: l'homme qui va faire chantier avec ses frères ou ses fils a recours à un mode de partage dont la logique n'est pas celle de l'entrepreneur avec ses employés. L'état actuel des connaissances en ce qui a trait à la soustraitance et à son organisation au XIXe siècle nous empêche d'éclairer davantage cette question qui fait actuellement l'objet de recherches.51

2. L'équipement

43 Pour passer plusieurs mois en forêt, le travailleur se munit de bottes et de vêtements chauds, mais là ne s'arrête pas la liste de son équipement. Dans un mémoire qu'il adresse à un subordonné en 1846, Peter McLeod, gérant de William Price au Saguenay, mentionne que «chaque homme se fournira de hache à ses propres frais».52 Albert Tessier précise qu'à la fin du siècle, les bûcherons doivent fournir eux-mêmes leurs couvertures, leurs outils, leurs ustensiles de cuisine ainsi que le thé et la mélasse.53

44 Une importante question demeure sans réponse: les hommes montent-ils aux chantiers avec leurs chevaux? Les contrats d'engagements ne contiennent rien à cet égard. D'après les entrevues que nous avons faites avec d'anciens forestiers, la chose semble se produire assez souvent au XXe siècle. Une des personnes que nous avons interrogée nous explique que les cultivateurs qui allaient en forêt trouvaient avantageux de montet avec un cheval, car celuici était nourri et entretenu aux frais de l'employeur pendant toute la durée du chantier. Ce dernier y trouvait aussi son compte puisque cela lui évitait d'investir dans l'achat ou la location de chevaux. Etant donné l'origine rurale d'un grand nombre de travailleurs forestiers, on peut penser que cette pratique a également cours au XIXe siècle. Quant à savoir si elle est généralisée, rien ne permet encore de l'affirmer. La correspondance de l'entrepreneur Georges Gouin ne révèle qu'un cas où le contremaître engage un homme avec deux chevaux.54 Les pratiques les plus courantes chez cet entrepreneur semblent être de louer ou d'acheter les chevaux.55 D'autre part, on trouve dans les archives notariales des baux pour la location de chevaux. Par exemple en 1869, Antoine Vaugeois, soustraitant, loue de James Shortis «8 chevaux avec attelages et sleighs avec gréements de chantiers pour 6 mois à $100.00 par mois».56

45 De ces trois façons de faire, on ne saurait trop dire laquelle est la plus usitée. Le statut de l'employeur est probablement pour beaucoup dans le choix de l'une ou de l'autre. Ainsi, le petit sous-traitant aura-t-il peut-être plus tendance à engager des hommes avec des chevaux ou à louer des chevaux puisque son entreprise dure le temps d'une saison et que l'année suivante son contrat peut être de moins grande importance, si toutefois il en obtient. De gros entrepreneurs comme George Baptist ou Georges Gouin hésiteront beaucoup moins à acheter leurs propres chevaux. Du reste, la plupart de ces entrepreneurs ont des fermes près des territoires de coupe où ils produisent le foin et l'avoine nécessaires à l'alimentation des animaux de trait et où ils peuvent mettre les chevaux en pâturage pendant l'été.

3. Le temps de travail

46 Le temps de travail dans les chantiers du XIXe siècle est lié au cycle des saisons. L'abattage peut commencer dès septembre tel qu'en témoigne une lettre de Georges Gouin à son contremaître57 en date du 7 septembre 1866 où il lui recommande de commencer à bûcher le plus tôt possible. Au XIXe siècle, l'accessibilité des chantiers est le plus souvent liée à l'ouverture des chemins d'hiver ce qui a pour effet de retarder le début de la coupe jusqu'à la prise des glaces. C'est habituellement vers la mi-novembre que l'on trouve des mentions dans les journaux concernant l'ouverture des chantiers. Ainsi, Le Trifluvien du 12 novembre 189558 annonçait-il que déjà plusieurs hommes étaient partis et que la fermeture des scieries amènerait un autre contingent de travailleurs en forêt.

47 Quant à la fermeture des chantiers, elle correspond au dégel, soit aux environs de la fin du mois de mars. Le 2 avril 1889, le journal La Paix nous apprend que la plupart des chantiers du Saint-Maurice sont fermés.59 Le 9 avril 1866, Télesphore Lemay écrit à son patron qu'il a terminé le charroyage.60 Si l'on fait le compte, de novembre à avril, les travailleurs passeraient entre 5 et 6 mois en forêt. Comme chez la plupart des ouvriers au XIXe siècle, ces mois de travail ne sont ponctués que par le repos dominical. La journée de travail s'étend de l'aube au crépuscule, soit environ une dizaine d'heures par jour.

4. L'organisation et les relations de travail

48 D'après Roland Saint-Amand, le chantier du gros «jobber» se compose habituellement d'au moins trois équipes comptant chacune deux bûcherons, un charretier, un «claireur» et un cheval, un cuisinier et son aide ainsi qu'un commis.61 Certes, le petit «jobber» aura un chantier de moindre envergure et il y fera bien souvent office à la fois de contremaître, de cuisinier et de bûcheron. De toute évidence, le rapport de force entre patron et employé sera généralement remplacé chez lui par des relations de type familial. Y a-t-il une division plus poussée des tâches dans une plus grosse entreprise? Ce n'est pas en tout cas ce que nous révèlent les contrats d'engagement. Sur 210 homme engagés entre 1847 et 1861, environ le quart n'avait pas de tâche définie. On trouve des mentions comme «toutes sortes d'ouvrages», ou «faire chantier», ou encore «travail dans les chantiers». Ceci signifie que ces hommes peuvent être affectés indifféremment au «skiddage», à l'abattage ou à toute autre tâche, au gré des besoins.

49 La correspondance Gouin confirme le faible degré de spécialisation des tâches. Le contremaître affecte tous ses hommes à l'abattage pendant un certain laps de temps pour ensuite leur faire charroyer le bois au moment propice. On trouve même une lettre ou Lemay recommande à Gouin62 d'engager un jeune cuisinier, pour que celui-ci puisse bûcher avec les autres une fois sa besogne quotidienne terminée.

50 La question des relations de travail en forêt au XIXe siècle demeure extrêmement difficile à cerner. En effet, les travailleurs forestiers échappent au mouvement général d'organisation de la classe ouvrière. On connaît assez bien maintenant l'esprit qui présidait aux relations de travail au XIXe siècle, grâce au Rapport de la Commission Royale d'enquête sur les rapports entre le Capital et le travail de 188963 et aux récentes études faites à ce sujet.64 L'enquête de 1889 révèle des abus flagrants de la part des employeurs; des amendes et même des sévices corporels sont imposés aux employés. Peut-on établir un lien entre les manufactures et les chantiers? En tout cas, les forestiers sont régis par les mêmes règlements que les apprentis et les serviteurs. Ces règlements mettent en évidence les devoirs de l'engagé: défense de s'absenter, obéissance aux ordres, protection des biens du maître, etc. L'employeur est toujours libre de congédier l'engagé en lui payant ses gages pour la période travaillée. Si ce dernier a un droit de recours contre son maître, celui-ci n'est pas sujet à une amende plus élevée que son employé. Les contrats d'engagement contiennent sensiblement les mêmes dispositions.

51 La législation donne sans doute une idée de l'esprit qui préside aux relations de travail mais elle est par contre de moindre utilité lorsqu'il s'agit de tracer un portrait des relations quotidiennes entre le contremaître et ses hommes dans un chantier. À cet égard, la correspondance de Télesphore Lemay, contremaître de Gouin, nous apporte un certain éclairage. Il s'en dégage une impression générale de difficultés et de conflits constants avec les employés. Est-ce le reflet de la situation ou celui des problèmes personnels du contremaître qui se révèle inutilement autoritaire et mal appuyé par son patron? Nous ne saurions le dire. Ses témoignages valent tout de même d'être cités tant les faits qui y sont rapportés sont riches d'enseignement sur les rapports contremaîtretravailleurs forestiers.

52 La mobilité de la main-d'oeuvre est une constante. Lemay écrit à plusieurs reprises qu'il a engagé des bûcherons qui se sont présentés au chantier; d'autres partent aussi fréquemment de sorte qu'en ces années du moins, les travailleurs ne semblent pas rivés à leur emploi. Une certaine indépendance existe qui explique peut-être les difficultés du contremaître à faire exécuter ses ordres. Il s'en plaint: «F. Benoît me dit qu'il ne se gênerait pas de prendre de l'huile pour huiler ses souliers. Bien fantasque de le faire sans me demander l'huile».65 À une autre occasion, il laisse entendre à son patron qu'il est le seul responsable de ces difficultés: «ils sont maîtres, dit-il, je ne peux pas les envoyer, tu me les renvoies et ils sont fiers de cela; je leur ai entendu dire. J'ai voulu faire comme tu m'as dit (faire le maître) et j'en ai eu disgrâce».66 Mais les relations entre Gouin et Lemay n'expliquent pas tous les cas d'insubordination, point s'en faut. Jugeons-en par quelques exemples. En décembre 1866, Gouin avait besoin d'employés pour exécuter une tâche en dehors du chantier. Son

53 L'étude des travailleurs forestiers commence à peine. De nombreuses questions surgissent et les pistes ne manquent pas pour orienter la recherche. Dans le simple domaine de l'alimentation, on se rend compte que la connaissance que nous avons demeure impressionniste. Il faudra investiguer du côté des approvisionnements où l'on trouvera peut-être les éléments pour mieux décrire la situation. Au point de vue des conditions salariales, certaines hypothèses devront être vérifiées: comment, par exemple, les différents paliers dans l'organisation de la coupe influent-ils sur la rémunération? Comment la sous-traitance est-elle un rouage nécessaire de l'engagement et de la rémunération? En ce qui a trait aux relations de travail, il sera important de vérifier jusqu'à quel point elles sont influencées par les lois qui les régissent. Par ailleurs, des questions d'un autre ordre, beaucoup plus englobantes, devraient aussi retenir notre attention pour mieux circonscrire cette vaste question des coonditions de vie des travailleurs forestiers: quelles raisons peuvent expliquer le caractère apparemment statique des conditions de travail en forêt depuis l'origine jusqu'aux premières décennies du XXe siècle? Comment tous ces hommes ont-ils pu se résoudre si longtemps à une vie aussi dure, à un travail aussi pénible et à des conditions si peu avantageuses? Une chose est certaine en tout cas, c'est qu'on ne peut plus invoquer l'appel de la nature et la vie libre des bois pour répondre à ces questions.