Articles

L’écriture attachée des Mi’kmaq, 1677-1912

From 1677, the Mi’kmaq, a Native American people of the northeastern coast of America, used a logographic writing invented by French missionaries. Studies devoted to it have so far focused on its invention. This article takes the opposite of these approaches and offers a reflection on two centuries of usage of this writing. The documentary sources are first reviewed. It is then shown that Mi’kmaw writing has always been an attached writing: it was intended to transcribe a small corpus of texts from the Catholic tradition that had to be used, in the context of a specific institution, to learn by heart and recite liturgical discourses.

A partir de 1677, les Mi’kmaq, peuple amérindien de la côte nord-est de l’Amérique du Nord, utilisèrent une écriture logographique inventée par des missionnaires français. Les études qui lui sont consacrés se sont jusqu’à présent focalisées sur son invention. Cet article prend le contrepied de ces approches et propose une réflexion sur deux siècles d’usage de cette écriture. L’ensemble des sources documentaires est d’abord passé en revue. Il est ensuite montré que l’écriture mi’kmaq fit toujours l’objet d’un usage attaché : elle ne fut destinée qu’à transcrire un corpus restreint de textes, issus de la tradition catholique, qui devaient, dans le cadre d’une institution spécifique, être utilisés pour apprendre par cœur et réciter des discours liturgiques.

1 PENDANT PLUS DE DEUX SIÈCLES, LES MI’KMAQ, un peuple amérindien de la côte nord-est d’Amérique, utilisèrent une écriture originale pour se transmettre les uns aux autres un corpus de textes issu de la tradition catholique. Cette écriture, inventée, diffusée et enrichie par des religieux français, s’intégra aux pratiques culturelles mi’kmaq et sa transmission se déroula rapidement en marge de l’activité des missionnaires. Néanmoins, elle ne se détacha jamais de sa fonction initiale : elle ne servit qu’à transmettre un ensemble clos de prières, de chants et de catéchismes.

2 La plupart des études consacrées à cette écriture catéchétique se sont focalisées sur les conditions de son invention afin d’évaluer dans quelle mesure les traditions culturelles propres aux Mi’kmaq avaient pu la favoriser1. Cet article prend le contrepied de ces approches en proposant une réflexion sur les usages de cette écriture au cours des deux siècles suivant son invention. L’ensemble des sources documentaires, échelonnées entre 1677 et 1912, est d’abord passé en revue, constituant ainsi le matériau à partir duquel sera ensuite développée une analyse plus théorique des caractéristiques particulières de l’écriture mi’kmaq.

3 Il sera ainsi montré que l’écriture mi’kmaq fit toujours l’objet d’un usage attaché. Cela signifie qu’elle ne fut destinée qu’à transcrire un corpus restreint de textes qui devaient, dans le cadre d’une institution spécifique, être utilisés pour apprendre par cœur et réciter des discours liturgiques, à l’exclusion de toute autre forme de discours. Cette écriture n’avait donc pas vocation à remplacer la transmission orale mais à l’accompagner et à la parfaire.

1677-1686, Chrestien Leclercq

4 Au printemps 1677, sur l’île Percé, au large des côtes de la Gaspésie, le missionnaire récollet Chrestien Leclercq inventa une écriture très différente de l’alphabet latin, destinée aux seuls Mi’kmaq. Il s’agissait de la deuxième année de sa mission et le temps lui avait manqué pour apprendre la langue de ses ouailles. Son arrivée l’année précédente avait coïncidé avec le départ des Mi’kmaq pour leur expédition de chasse annuelle. Son premier hiver en Amérique avait été consacré à l’étude de « certains Écrits de la langue Algomquine2 » qui lui avaient été remis lors de son passage à Québec. Comme pour de nombreux autres missionnaires, le premier contact de Chrestien Leclercq avec une langue amérindienne s’était donc effectué par le biais de l’écriture alphabétique. « Tout mon travail cependant fut inutile, car nos Gaspésiens [Mi’kmaq] n’entendaient que très imparfaitement l’Algomquin3. »

5 Ce n’est qu’au printemps qu’il reçut, par la première barque, le recueil de prières écrit en langue mi’kmaq, au moyen de l’alphabet latin, dont se servait son prédécesseur, Exupère Dethune. Depuis près de 60 ans, les missionnaires, récollets ou jésuites, avaient en effet réduit la langue mi’kmaq à l’alphabet latin et ils se transmettaient les uns aux autres, sous forme manuscrite, des versions mi’kmaq du catéchisme, de prières et de chants liturgiques. Ces textes n’étaient cependant pas destinés aux Mi’kmaq : ils ne faisaient l’objet que d’un usage réservé aux missionnaires qui, ensuite, transmettaient oralement les discours catholiques aux Amérindiens4.

6 Pour Chrestien Leclercq, l’objectif était désormais clair : il devait trouver un moyen pour que les Mi’kmaq, revenus de la chasse, apprennent par cœur les quelques textes religieux rédigés en leur langue qu’il avait à peine eu le temps d’étudier. Comme lui-même ne disposait que de maigres rudiments de cette langue, le problème était de taille. C’est pourquoi il décida de s’appuyer entièrement sur les textes en mi’kmaq qui lui avaient été remis, non pas en enseignant à ses catéchumènes l’écriture alphabétique, mais en inventant une nouvelle forme d’écriture.

7 Le missionnaire récollet justifia cette invention par les avantages que présentait son écriture par rapport à une simple transmission orale des prières catholiques. Il n’envisageait donc que deux alternatives : une simple transmission orale des prières, par la répétition, ou une transmission « soulagée » par l’usage de ses nouveaux caractères. Pas une fois il n’évoqua la possibilité d’enseigner aux Mi’kmaq l’écriture alphabétique.

8 La fonction de la nouvelle écriture était précisément délimitée : elle devait « soulager la mémoire » des Mi’kmaq dans le cadre de l’apprentissage par cœur des principales prières catholiques. Elle permettait ainsi, de par la « facilité » de son usage, d’accélérer notablement cette mémorisation. Leclercq illustra de diverses façons le succès de sa méthode pédagogique. Il décrivit « l’émulation » qui, selon lui, poussa les Mi’kmaq à retenir le mieux possible les nouveaux textes chrétiens. « L’estime » qu’ils portaient à son écriture se traduisait par le fait qu’ils conservaient les textes « dans de petits étuis de bouleau enrichis de porcelaine, de rassades et de porc-épic », les rassades étant des perles de verre ou d’émail que les Mi’kmaq utilisaient pour confectionner divers ornements, souvent en conjonction avec des piquants de porc-épic. Si la généralisation de cette « émulation » et de cette « estime » peut résulter du regard biaisé du prosélyte catholique et de la stratégie argumentative qu’il mettait alors en œuvre, il est indubitable que les Mi’kmaq s’approprièrent rapidement la nouvelle écriture, se la transmettant les uns aux autres indépendamment de l’instruction du missionnaire. En effet, lorsque Leclercq se rendit pour la première fois au Restigouche, en 1678, il découvrit que son écriture l’y avait précédé.

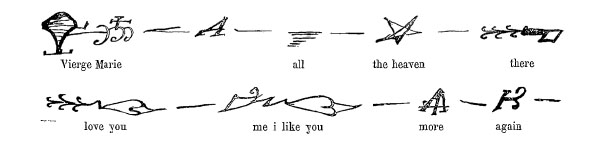

9 Dans ses écrits, Leclercq ne dit à peu près rien de la sémiotique de sa nouvelle écriture, c’est-à-dire de la relation que les signes graphiques entretenaient avec la langue mi’kmaq. Tout au plus signala-t-il que « chaque lettre arbitraire signifie un mot particulier, quelquefois même deux ensemble ». L’unique gravure contemporaine qui nous est parvenue, représentant certainement le récollet en train d’enseigner une prière à des Mi’kmaq, ne permet pas de s’en faire une idée plus précise (voir figure 1). La seule certitude que nous ayons, c’est que, au moins dans un premier temps, Leclercq utilisa ses caractères pour recoder des textes mi’kmaq qui existaient déjà en écriture alphabétique : l’écriture mi’kmaq était donc une écriture secondaire, à la manière d’une cryptographie. De plus, il apparaît très clairement que la nouvelle écriture n’était pas destinée à transcrire n’importe quel genre de discours : elle ne servait qu’à inscrire « les Prières de l’Église, avec les sacrés Mystères de la Trinité, de l’Incarnation, du Baptême, de la Pénitence et de l’Eucharistie ». Elle n’avait donc pour fonction que d’accompagner, de « faciliter » selon le récollet, un apprentissage par cœur : l’objectif unique restait de faire en sorte que les Mi’kmaq soient capables de réciter prières et catéchismes durant la messe.

Display large image of Figure 1

Display large image of Figure 11698-1732, Antoine Gaulin

10 L’écriture des Mi’kmaq ne disparut pas avec le départ définitif de Leclercq en 1686. L’abbé Antoine Gaulin, en charge de la mission de Panaouské chez les Abénaquis voisins, rendit, au cours de sa longue carrière, de nombreuses visites aux villages mi’kmaq8. Un court extrait d’une de ses lettres, rédigée vers 1720, témoigne de la pérennité de l’écriture inventée par le récollet.

11 Trente-cinq ans après le départ du récollet, l’usage de l’écriture mi’kmaq était donc toujours restreint à l’inscription de prières, de catéchismes et de chants religieux; sa fonction était encore de « faciliter » leur mémorisation par cœur. L’abbé Gaulin ne manquait pas de remarquer le processus de propagation autonome qui la caractérisait – « ils s’instruisent les uns les autres ». L’invention de Leclercq s’était stabilisée en son absence.

1735-1762, Pierre Maillard

12 Le missionnaire spiritain Pierre Antoine Simon Maillard arriva en 1735 à l’île Royale, où il fut accueilli par les récollets10. Il reprit, dans sa mission de l’île du Cap-Breton, l’écriture catéchétique des Mi’kmaq et l’enrichit considérablement. Son disciple, l’abbé Jean-Louis Le Loutre, écrivait en 1738 : « [Maillard] mit au jour son système auquel il pensait il y avait quelque temps. Ce sont des hiéroglyphes différents auxquels il a déterminé leur signification par le moyen desquels nos Sauvages, après en avoir appris la signification, comme des enfants qui apprennent celle des lettres alphabétiques, lisent dans les cahiers qu’on leur donne aussi bien que les Français dans leurs livres11. »

13 Comme ses prédécesseurs, Maillard vanta à plusieurs reprises la « promptitude » et la « facilité » que l’écriture conférait à l’apprentissage par cœur d’un corpus limité de textes catholiques – prières, chants et instructions catéchétiques qui devaient tous être récités à l’Église durant le calendrier liturgique. De même, il ne manquait pas de faire remarquer la manière dont les Mi’kmaq s’étaient approprié l’écriture : les femmes comme les hommes recopiaient les cahiers les uns des autres tandis que certains étaient spécifiquement chargés de l’enseigner. Le missionnaire décrivit aussi une singulière méthode pédagogique : les catéchumènes devaient lire, au moins une douzaine de fois, les lignes de caractères d’abord à l’endroit, de gauche à droite, puis à l’envers, de droite à gauche. On comprend que ce que ces répétitions sémantiquement absurdes devaient permettre de mémoriser n’était pas seulement un discours oral mais un texte, c’est-à-dire à la fois un discours oral et une manière de l’écrire.

Display large image of Figure 2

Display large image of Figure 214 Enfin, Maillard avoua une des raisons qui l’avaient poussé à pérenniser et à enrichir l’usage de l’écriture catéchétique : c’est que son apprentissage détournait les Mi’kmaq de l’écriture alphabétique latine et que, de ce fait, ils n’avaient pas accès aux livres religieux ou politiques que l’abbé français jugeait potentiellement subversifs14.

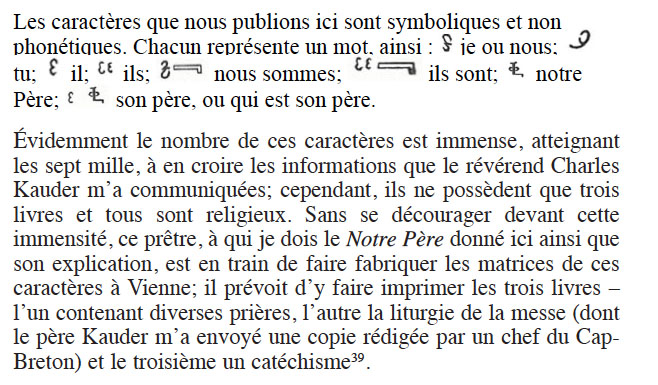

15 Du point de vue sémiotique, l’abbé Maillard indiquait que ses « hiéroglyphes » transcrivaient « tous les mots » des prières et autres textes qu’il souhaitait transmettre à ses catéchumènes. Cette affirmation est vérifiable car nous disposons du manuscrit d’un catéchisme, probablement de la main de Maillard lui-même, qui juxtapose le texte en écriture alphabétique mi’kmaq et sa translittération en écriture « hiéroglyphique » (voir figure 2)16. C’est le texte le plus ancien qui nous soit parvenu. Le manuscrit de 10 pages est annexé à un Eucologe écrit par Maillard, un gros volume rédigé en alphabet mi’kmaq contenant plus de 300 pages de prières et de catéchismes. Le tout fut écrit un peu avant 1759, probablement lors de l’exil de Maillard à Miramichi et à Malagomich, à la suite de la chute de Louisbourg en 1758. Il est possible que le missionnaire français, vieillissant et vaincu, voulût alors rassembler ses travaux avant de se rendre aux Britanniques. Maillard collabora évidemment avec des Mi’kmaq afin de rédiger ces textes; toutefois il ne les nomma jamais, à l’exception de François Nȣgin’tok, son « chef de prière »17.

Display large image of Figure 3

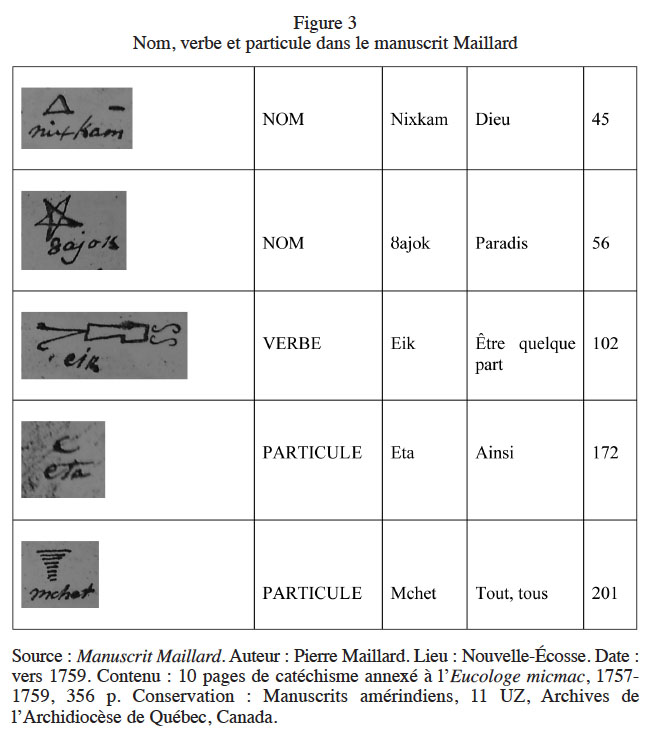

Display large image of Figure 316 L’étude du manuscrit permet d’établir que l’écriture catéchétique suivait les principes d’une sémiotique globalement logographique : à chaque « mot » de la langue mi’kmaq correspondait un unique caractère. Cela signifie qu’aucun signe graphique de l’écriture mi’kmaq ne se contentait de coder une simple sonorité, à la manière d’une écriture alphabétique : chaque signe représentait à la fois une unité sémantique jointe à une ou plusieurs unités sonores complexes18. Le nombre de signes de l’écriture était donc extrêmement important : noms, verbes et particules étaient notés au moyen d’un signe propre (voir figure 3). Parfois, mais rarement, un nom composé était inscrit à l’aide d’un signe composé (voir figure 4). Cette sémiotique logographique était complétée, pour les seuls verbes, par l’ajout d’indications grammaticales concernant des pronoms personnels (en position de sujet ou d’objet) qui ne sont pas nécessairement explicitées par la langue mi’kmaq (voir figure 5). La translittération alphabétique de ce système de compléments grammaticaux est toutefois loin d’être cohérente dans le manuscrit19. Ces caractéristiques sémiotiques ne prennent sens que si l’on comprend bien que l’écriture catéchétique mi’kmaq était avant tout une écriture secondaire, c’est-à-dire une translittération ou un recodage de textes rédigés au moyen de l’écriture alphabétique latine que les missionnaires avaient adaptée à la langue mi’kmaq depuis longtemps. Il était de ce fait relativement aisé pour les missionnaires de faire correspondre à chaque mot de leurs textes en alphabet mi’kmaq un signe logographique, à la manière d’une cryptographie20.

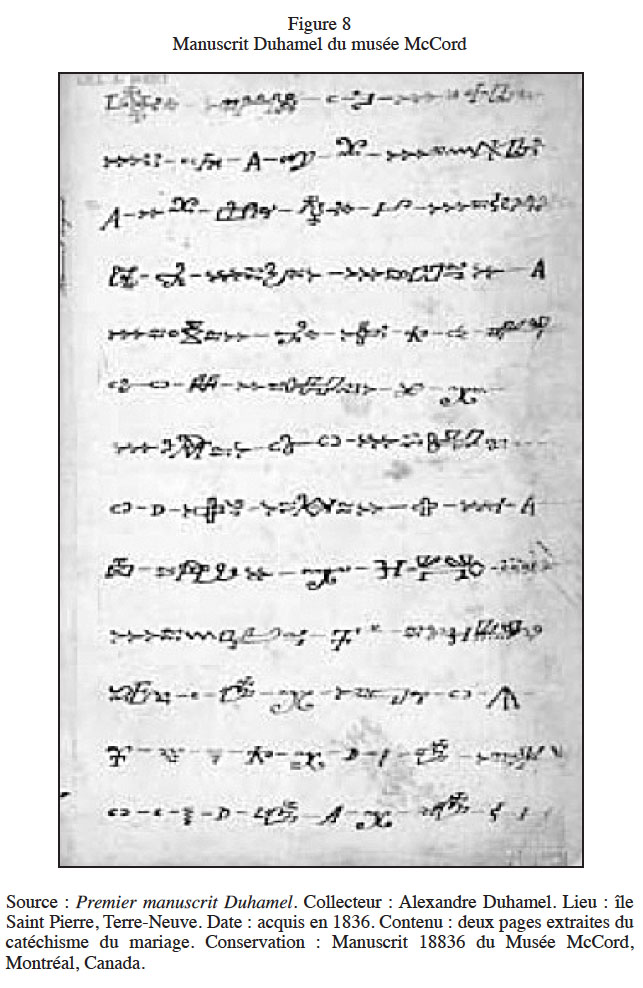

1791-1843, Témoignages et manuscrits épars

17 Mort en 1762, l’abbé Maillard fut peut-être le dernier missionnaire à maîtriser l’usage de l’écriture hiéroglyphique mi’kmaq. Cependant les Mi’kmaq se transmettaient les uns aux autres cette écriture depuis près d’un siècle, et le processus ne prit aucunement fin : il dura encore plus d’un siècle. Nous n’avons hélas connaissance, jusque dans les années 1860, que de quelques brèves indications laissées par des observateurs de passage chez les Mi’kmaq. Certaines d’entre elles étaient accompagnées d’échantillons manuscrits de l’écriture catéchétique.

18 Ainsi, trois témoignages lapidaires attestent la continuité de l’usage de l’écriture chez les Mi’kmaq de Nouvelle-Écosse. En 1795, le révérend Jacob Bailey remarqua au détour d’un article sur les antiquités américaines :

Display large image of Figure 4

Display large image of Figure 419 Vingt ans plus tard, au cours d’une visite pastorale chez les Mi’kmaq du Cap-Breton, l’archevêque Joseph-Octave Plessis écrivit dans son journal, à l’entrée du 30 juin : « Il leur reste néanmoins des livres d’instructions et de cantiques de feu M. Maillard, qu’ils transcrivent et se transmettent de pères en fils22. »

Display large image of Figure 5

Display large image of Figure 520 Et en 1843, Joseph Howe, commissaire aux affaires indiennes de la Nouvelle-Écosse, fit la remarque suivante : « Dans un premier temps, j’ai observé, dans presque toute la tribu, une forte résistance envers l’apprentissage de la lecture et de l’écriture de toute autre langue que la leur. Leurs livres, qui contiennent des prières et des extraits des services religieux, sont beaucoup plus nombreux que je me l’étais imaginé23. »

21 Tous ces témoignages révèlent une transmission devenue traditionnelle, « de père en fils », sur écorce ou sur papier, de l’écriture catéchétique chez les Mi’kmaq de la Nouvelle-Écosse. L’usage de l’écriture s’était stabilisé en l’absence de missionnaires catholiques et il en résultait une certaine réticence vis-à-vis de l’apprentissage de l’écriture alphabétique, probablement associée aux protestants anglophones. De ce point de vue, il faut remarquer que cette stabilisation de l’écriture catéchétique en l’absence de missionnaires était corrélée à l’attachement que les Mi’kmaq développèrent vis-à-vis du catholicisme dans un contexte régional où cette religion n’était plus celle du pouvoir colonial. Le catholicisme ainsi que l’écriture devenue traditionnelle qui lui était attachée leur apparurent alors très probablement comme des moyens d’affirmer et de défendre une autonomie et une identité qui, dans ce nouveau contexte, étaient une fois encore menacées24.

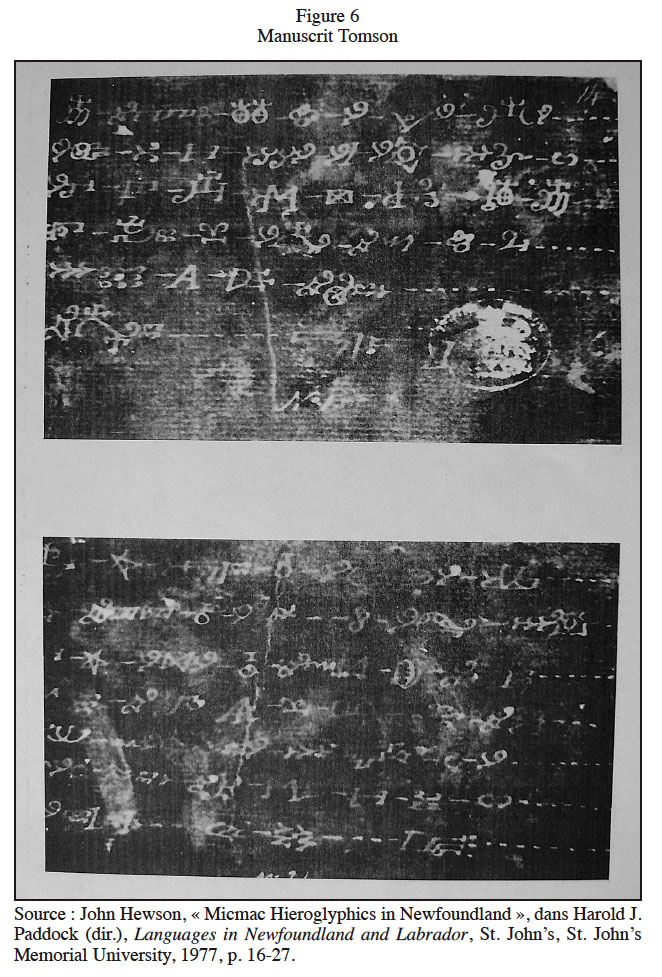

Display large image of Figure 6

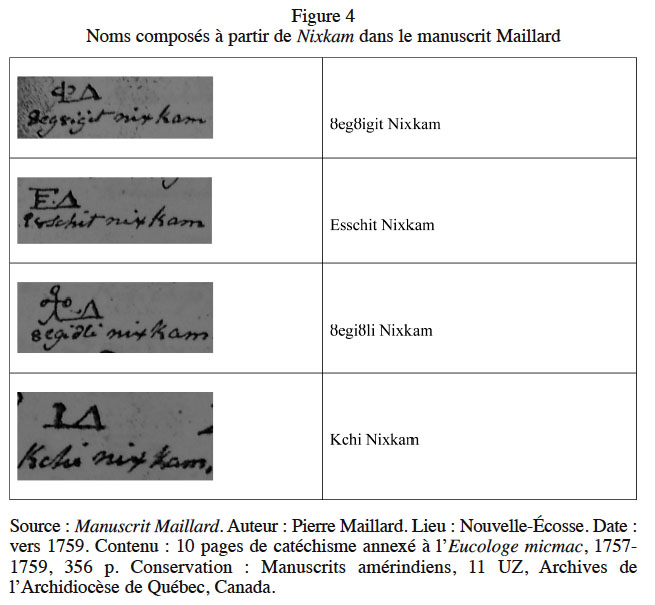

Display large image of Figure 622 Autour de 1782, de nombreux Mi’kmaq du Cap-Breton émigrèrent à la baie Saint-Georges de l’île de Terre-Neuve, un territoire qu’ils fréquentaient depuis longtemps 25 ; les textes en écriture catéchétique les y accompagnèrent. Ainsi, en 1791, John Tomson, officier aspirant de la Marine royale, fit parvenir au naturaliste Joseph Banks deux textes mi’kmaq en écriture catéchétique, le Pater noster et l’Ave Maria (voir figure 6), accompagnés de la correspondance suivante26.

23 On apprend dans ces deux lettres que certains Mi’kmaq de Terre-Neuve utilisaient l’écorce de boulot et de petits bâtons taillés pour recopier les textes qu’ils se transmettaient, ce qui concorde avec les informations obtenues par Bailey. De cette même île, l’explorateur Edward Chappell rapporta, en 1818, le dialogue suivant qu’il eut avec un Mi’kmaq : « – Irez-vous à la pêche à la morue demain ? – Je vais demain pêcher la morue, le jour suivant aussi, le jour suivant, dimanche, je ne vais pas pêcher, je vais prendre le livre et chercher Dieu28. »

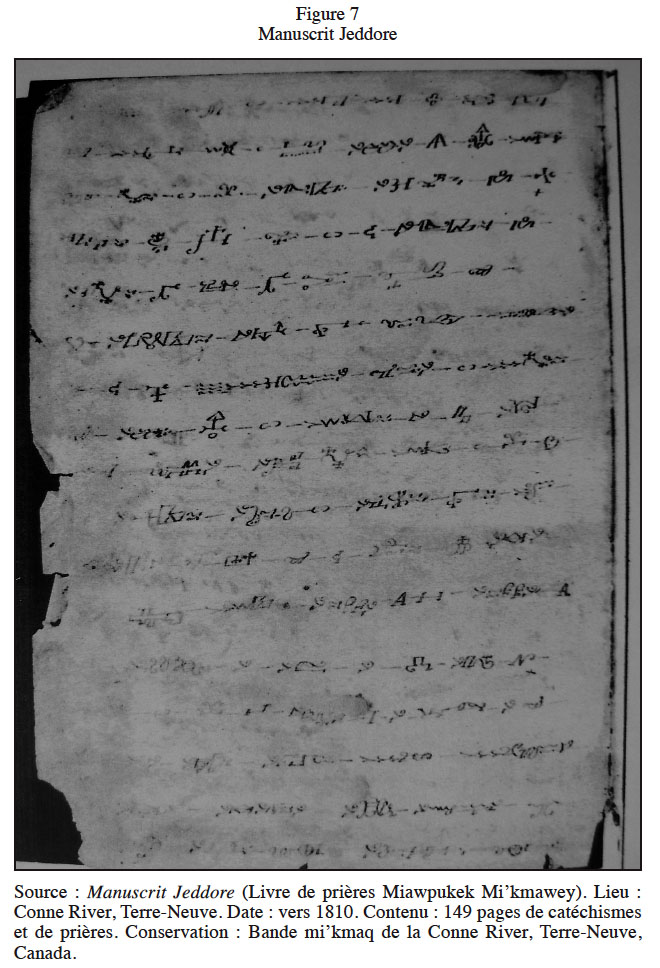

24 La récitation rituelle du livre s’y poursuivait donc à cette époque; il n’est d’ailleurs pas impossible que l’interlocuteur de Chappell faisait référence à un livre manuscrit qui nous est parvenu, le manuscrit Jeddore ou « Livre de prières Miawpukek Mi’kmawey », dont on pense qu’il fut rédigé à Terre-Neuve vers 1810-1812 (voir figure 7)29.

Display large image of Figure 7

Display large image of Figure 725 Quelques années plus tard, Alexandre Duhamel, juge royal à Saint-Pierre-et-Miquelon, adressa la lettre suivante à Désiré Roulin, bibliothécaire de l’Institut de France, accompagnée de « trois feuillets détachés d’un livre manuscrit de prières catholiques tracé avec les hiéroglyphes des Indiens Micmac de Terre-Neuve30 ».

26 Les textes en écriture catéchétique étaient toujours autant valorisés par les Mi’kmaq, et on remarquera avec intérêt l’usage particulier qui leur était attaché : certains textes ne pouvaient être que chantés, car la transmission de la lecture était alors inséparable de celle de la récitation chantée. La lecture silencieuse était donc impensable dans un contexte où l’écriture n’avait pour fonction que d’accompagner un apprentissage oral par cœur et non de le remplacer.

27 Au cours d’une brève visite chez les Mi’kmaq du Cap-Breton, probablement à la fin des années 1870, le colonel Garrick Mallery fit une remarque similaire : « Lorsqu’on leur demandait ce que signifie un caractère particulier, ils étaient incapables de répondre : il leur fallait commencer à lire à partir de la première ligne de la prière ou du chant et, lorsqu’on les interrompait à un moment quelconque, il leur était alors possible de donner le mot ou les mots micmac correspondant au caractère32. »

28 Dans les deux cas, on voit bien que l’écriture catéchétique mi’kmaq n’était transmise que pour accompagner l’apprentissage par cœur de chants ou de prières : il n’était pas question, par exemple, d’apprendre à écrire de nouveaux textes – ce qui déconcerta grandement aussi bien Duhamel que Mallery.

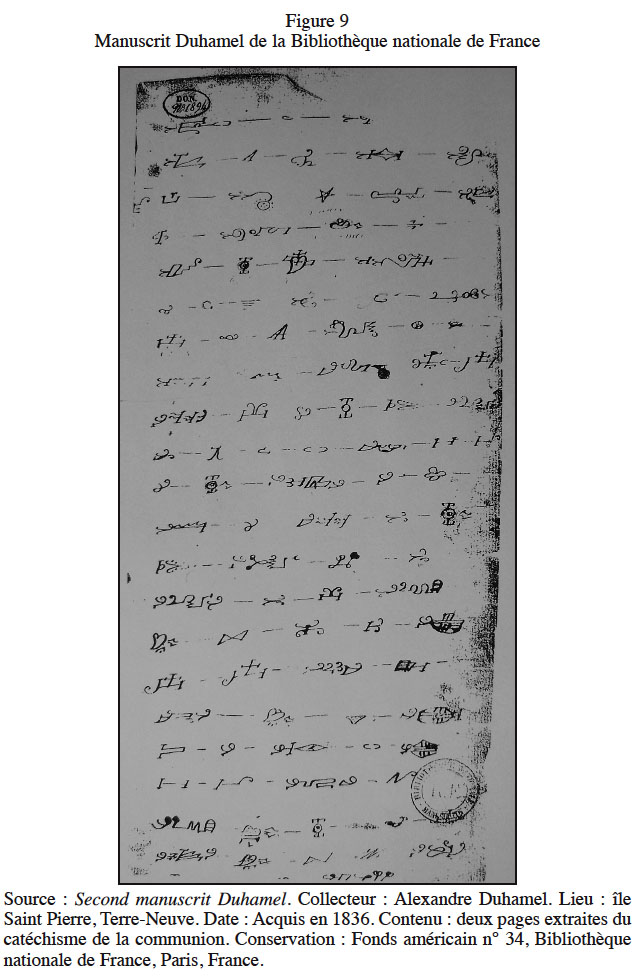

29 Le philologue François Lenormant, qui publia en 1872 la lettre d’Alexandre Duhamel dans son Essai sur la propagation de l’alphabet phénicien dans l’ancien monde, fit également une brève description des manuscrits qui y étaient joints.

30 Lenormant proposait une première ébauche de la sémiotique de l’écriture mi’kmaq, la comparant implicitement dans son ouvrage aux catéchismes en images du Mexique, une tradition scripturale connue sous le nom de « manuscrits testériens » sur laquelle nous reviendrons. Il y voyait une écriture essentiellement idéographique (nous dirions aujourd’hui logographique), tout en s’interrogeant sur la nature de certains signes à valeur grammaticale.

31 Le manuscrit Duhamel est aujourd’hui conservé en deux lieux distincts : un premier feuillet, extrait du catéchisme du mariage, est conservé au Musée McCord de Montréal (voir figure 8)34 et un second feuillet, extrait de la fin du catéchisme de la communion, à la Bibliothèque nationale de France (voir figure 9)35.

1859-1871, Christian Kauder

32 En 1856, Christian Kauder, venu du Luxembourg, arriva au monastère des trappistes de Tracadie, en Nouvelle-Écosse36. Ce n’est qu’à partir de 1859 qu’il rendit visite aux Mi’kmaq du village voisin de Pomquet et qu’il décida de devenir leur missionnaire. Très tôt, il découvrit que « ces Sauvages ne savent pas lire d’autres écritures que [leurs] hiéroglyphes ». Sa description de l’usage des livres mi’kmaq fut publiée en 1868.

Display large image of Figure 8

Display large image of Figure 8 Display large image of Figure 9

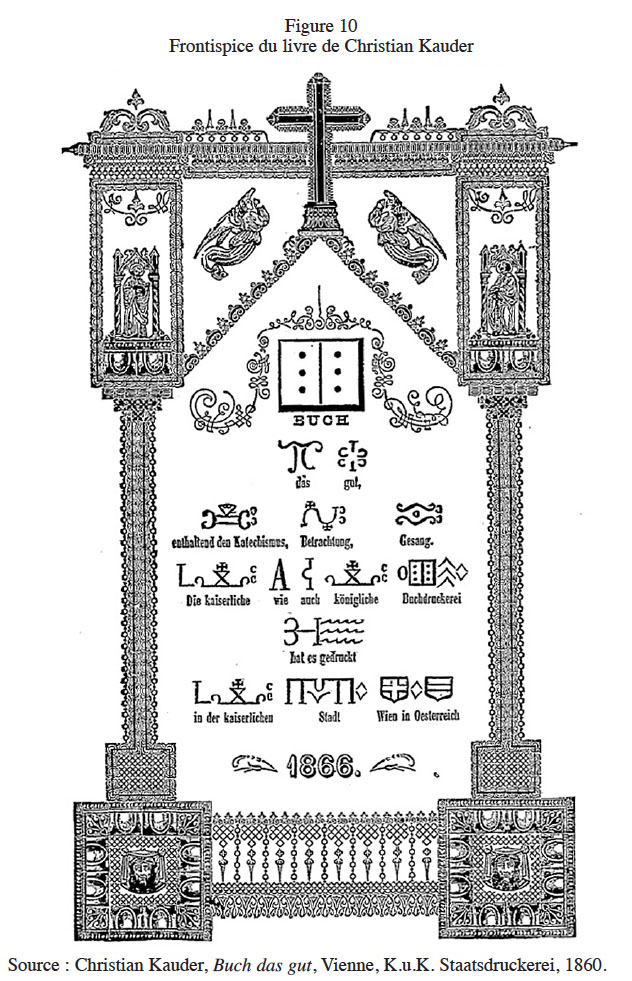

Display large image of Figure 933 On retrouve dans l’ensemble de ces extraits les usages attestés par les autres observateurs : d’abord les lectures rituelles des livres et la diffusion autonome de l’écriture et de ses textes. Le missionnaire insistait également sur l’émulation qui s’était instaurée entre les Mi’kmaq et remarquait que l’enseignement pouvait parfois faire l’objet de paiements. Avec l’aide de Michael Christmas, « un chef du Cap Breton38 », Kauder entreprit de rassembler les manuscrits en écriture catéchétique conservés par les Mi’kmaq afin d’en produire une édition imprimée. L’ouvrage fut publié en 1866 à Vienne mais les premiers exemplaires envoyés en Amérique ne parvinrent jamais aux Mi’kmaq car le navire perdit l’intégralité de sa cargaison (voir figure 10).

Display large image of Figure 10

Display large image of Figure 10 Display large image of Figure 11

Display large image of Figure 1134 L’écriture de ce livre diffère de manière souvent importante de celle des manuscrits antérieurs qui nous sont parvenus : certains signes prennent parfois des formes surprenantes, mais c’est surtout le système de compléments grammaticaux qui a été remanié, rendant l’analyse extrêmement délicate. C’est néanmoins à partir des travaux de Kauder que l’écriture catéchétique des Mi’kmaq attira l’attention du monde universitaire. Ainsi, en 1861, l’historien John Gilmary Shea publia la première reproduction imprimée d’un texte en écriture mi’kmaq (voir figure 11). Il adjoignit à cette reproduction une courte analyse sémiotique de l’écriture.

35 Pour la première fois, il était question de trois livres canoniques; à n’en pas douter, il s’agissait là de l’ordre éditorial choisi par Christian Kauder. L’analyse sémiotique était pour le moins rapide mais il fallut attendre plus d’un siècle avant qu’elle soit sensiblement améliorée. La description des usages des livres mi’kmaq que nous a laissée Kauder est, quant à elle, à peu près la dernière qui nous soit parvenue. On sait pourtant que les Mi’kmaq continuèrent pendant assez longtemps, jusque dans la première moitié du 20 e siècle, à utiliser et à copier leurs textes catéchétiques. Ainsi, en 1912, l’anthropologue Frank Speck obtient des informations sur la persistance de la reproduction manuscrite des livres mi’kmaq :

36 Plusieurs manuscrits conservés dans diverses bibliothèques témoignent d’un usage de ces livres dans les décennies suivantes41. Le livre de Kauder fut finalement réédité en 1921 par le capucin Pacifique de Valigny à la demande de certains Mi’kmaq. Toutefois, à cette époque, les Mi’kmaq avaient déjà atteint un important degré d’alphabétisation que le père Pacifique et la mission capucine contribuèrent largement à consolider par le biais de l’établissement d’un premier alphabet normalisé, de la stratégie pédagogique de leurs écoles, de la publication, en alphabet mi’kmaq, de nombreux textes religieux et d’un journal, Le Messager Micmac.

Une écriture secondaire

37 L’ensemble des témoignages que nous avons rassemblés montre que l’écriture catéchétique mi’kmaq était avant tout une technique de recodage de textes. En effet, nous avons vu que lorsque Chrestien Leclercq puis Pierre Maillard l’élaborèrent, ils ne firent, au moins dans un premier temps, que translittérer des textes qui existaient déjà en alphabet mi’kmaq. C’est pour cela que l’écriture mi’kmaq peut être qualifiée d’écriture secondaire : si les écritures primaires sont des techniques d’inscription directe de la langue, les écritures secondaires sont des techniques de recodage de discours préalablement transcrits à l’aide d’une écriture primaire42.

38 De ce point de vue, l’écriture secondaire mi’kmaq ne constituait pas un phénomène isolé. Dans le cadre du long processus d’évangélisation des Amérindiens, des missionnaires chrétiens, au cours d’époques diverses, firent usage d’écritures catéchétiques singulières pour transmettre à leurs ouailles les principaux discours rituels que ceux-ci avaient besoin de connaître par cœur dans le cadre de leur conversion. Des langues aussi variées que le nahuatl, l’otomi, le mazahua, le mi’kmaq, le quechua, l’aymara, le déné, le blackfoot ou l’inuit furent concernées par des écritures de ce genre43. Du nord au sud du continent américain, le travail de ces missionnaires s’opérait en suivant à peu près les mêmes étapes : ils transcrivaient ou « réduisaient » d’abord la langue de leurs catéchumènes amérindiens à l’aide de leur propre écriture primaire, les caractères de l’alphabet latin. Il s’agissait là, si l’on veut, d’un travail de linguiste. Ils se servaient ensuite de ce nouvel outil pour traduire des discours religieux tels que le Pater noster ou l’Ave Maria, puis ils recodaient ces textes alphabétiques à l’aide d’une écriture « cryptographique » qu’ils jugeaient, pour des raisons diverses, plus conforme aux attentes et aux besoins des Amérindiens.

39 Lorsque Lenormant comparait l’écriture mi’kmaq à l’écriture catéchétique mexicaine ou Mallery à l’écriture catéchétique andine, tous deux étaient guidés par une intuition correcte que nous sommes dorénavant à même de développer plus précisément. Ainsi, au Mexique, entre le 16 e et le 19 e siècle, des missionnaires catholiques utilisèrent diverses écritures originales dans l’unique but de permettre aux Amérindiens de mémoriser des catéchismes et des prières en nahuatl, en mazahua ou en otomi. Cette tradition scripturaire, composée de manuscrits que l’on qualifie généralement de « testériens » dans la littérature scientifique, apparaissait très nettement comme une écriture secondaire : les textes en écriture alphabétique étaient recodés à l’aide de séquences d’images discontinues qui, chacune, remplaçait un mot ou une phrase. D’autres missionnaires catholiques, qui ne connaissaient très probablement pas les écritures mexicaines, propagèrent dans les Andes, au Pérou et en Bolivie diverses formes d’écritures elles aussi secondaires qui, du 19 e siècle à nos jours, ne servirent qu’à inscrire des catéchismes et des prières en quechua et en aymara.

40 Ces écritures catéchétiques avaient toutes en commun d’être secondaires : elles recodaient un texte préalablement encodé dans une écriture primaire (l’alphabet latin), c’est-à-dire une écriture encodant directement les discours de la langue cible. Les missionnaires apprenaient ensuite à leurs ouailles à déchiffrer directement ces écritures secondaires sans avoir recours à l’écriture latine qu’ils se gardaient souvent de leur enseigner, ainsi que l’admettaient aussi bien l’abbé Maillard pour les Mi’kmaq que le père Pérez pour les Otomi du Mexique. De telle sorte que si, pour les missionnaires, ces écritures étaient bien des recodages de textes alphabétiques, elles étaient, pour les Amérindiens, des inscriptions directes de discours oraux. Ces écritures n’étaient donc secondaires que pour les missionnaires alphabétisés; pour la plupart des catéchumènes, mi’kmaq ou autres, elles étaient des écritures primaires. Nous avons ainsi vu que les Mi’kmaq apprirent pendant longtemps leur écriture sans avoir recours à une écriture alphabétique; c’était précisément là l’un des objectifs des missionnaires : restreindre leur culture littéraire aux seuls textes catholiques.

Une écriture logographique

41 L’écriture catéchétique mi’kmaq était de plus globalement logographique, si l’on entend par là qu’elle encodait, de manière assez arbitraire, les unités signifiantes et non sonores du discours44. Cette caractéristique est singulière et permet de différencier assez nettement l’écriture mi’kmaq des écritures catéchétiques secondaires les plus connues, les écritures mexicaines et andines. En effet, ces dernières firent très largement usage du principe phonographique du rébus 45 , tandis que l’écriture mi’kmaq ne nota jamais aucune unité phonétique. On a toutefois vu que ce principe logographique laissait un espace, certes très marginal, à la notation d’indications grammaticales qui n’étaient pas nécessairement présentes dans le discours mi’kmaq, à la manière des « sémagrammes » de certaines écritures à forte composante logographique (les déterminatifs égyptiens ou les clefs chinoises, par exemple).

42 D’autre part, les signes logographiques de l’écriture mi’kmaq étaient pour l’essentiel arbitraires : à la différence des écritures mexicaines ou andines, rares étaient les signes qui adoptaient une apparence figurative. On peut tout au plus repérer quelques signes à valeur iconique comme l’église ou l’étoile, ainsi que quelques symboles issus de la tradition chrétienne tels que le cœur ou la croix46.

43 La stabilité, pendant plus de 200 ans, d’une écriture dont la sémiotique logographique imposait un très lourd effort mnémonique, comparée à l’écriture alphabétique par exemple, peut paraître surprenante. Certes, des facteurs sociaux assez généraux furent à l’œuvre : nous avons brièvement mentionné le rôle que les Mi’kmaq firent jouer au catholicisme, et donc à l’écriture catéchétique, à partir de la fin du 18 e siècle dans le cadre d’une stratégie de résistance et d’affirmation d’autonomie vis-à-vis du pouvoir colonial anglophone. Mais si l’on veut comprendre les conditions de stabilisation les plus spécifiques de cette écriture logographique, il faut se tourner vers les caractéristiques de son régime d’usage singulier qui en firent, à l’égal des autres écritures catéchétiques secondaires, une écriture attachée.

Une écriture attachée

44 Tous les témoignages que nous avons passés en revue insistent sur ce point : l’écriture mi’kmaq fut, tout au long de son histoire, une écriture attachée. Elle était limitée à un corpus de textes précis (les prières et le catéchisme) et elle n’avait d’usage pertinent que dans le cadre d’une seule institution rituelle, celle que les missionnaires catholiques essayaient d’implanter. Les textes produits étaient employés pour forcer les catéchumènes à mémoriser de la manière la plus exacte possible des discours qui devaient être ensuite récités dans les contextes du baptême ou de la messe. En effet, nous avons vu que, pour les Mi’kmaq, l’écriture logographique était utilisée dans des circonstances exclusivement rituelles : « lire » et « réciter » se confondaient alors totalement. C’est donc ce régime d’usage qui explique la perplexité d’observateurs tels que Duhamel ou Mallery lorsqu’ils constatèrent la grande difficulté qu’éprouvaient les Mi’kmaq qu’ils rencontrèrent pour communiquer la signification de chacun des logogrammes de leur écriture en dehors d’un contexte de récitation de textes.

45 Ainsi, dans la mesure où l’écriture mi’kmaq était une écriture attachée, sa transmission était inséparable de celle de textes précis et la transmission de ces textes était inséparable de leur apprentissage par cœur sous forme de discours à réciter. Dans ce régime d’usage, l’apprentissage scripturaire ne remplace pas l’apprentissage oral : l’un accompagne l’autre, dans un processus de stabilisation réciproque. Et puisque cette forme de transmission est, de manière constitutive, institutionnalisée, elle ouvre un espace à un phénomène de spécialisation au cours duquel des « scribes » ou des « copistes » facilitent, parfois contre paiement, la propagation d’une écriture qui, autrement, se transmet de manière domestique, à la manière des autres savoirs et techniques propres à la culture mi’kmaq.

46 C’est en prenant en compte ces limitations constitutives que l’on peut comprendre la stabilité, pendant plus de deux siècles, d’une écriture à la sémiotique si lourde à mémoriser47. De ce point de vue, il est légitime de se demander dans quelle mesure l’écriture catéchétique mi’kmaq « facilitait » l’apprentissage et donc la transmission des discours catholiques. Ce sont le terme et l’argument qu’invoquèrent plusieurs missionnaires, dont Leclercq, Gaulin ou Maillard. On pourrait au contraire penser que le travail était double pour les Mi’kmaq : ils devaient mémoriser à la fois des signes arbitraires et leur prononciation. Simplement, l’objectif que les missionnaires visaient n’était pas une simple mémorisation schématique : ils souhaitaient une mémorisation exacte, et l’écriture catéchétique pouvait être de ce point de vue remarquablement efficace dans la mesure où les textes à retenir n’étaient pas trop nombreux. C’est à l’intérieur de ces limites que l’on peut comprendre pourquoi une écriture logographique pouvait faciliter un processus de mémorisation orale : l’important n’était pas de permettre aux Mi’kmaq d’utiliser une écriture avec laquelle ils pourraient écrire ce qu’ils souhaitaient, mais de stabiliser au maximum la surface verbatim d’un ensemble assez restreint de discours destinés à être appris par cœur. On peut ainsi se demander jusqu’à quel point les Mi’kmaq étaient capables de lire la totalité de leurs textes liturgiques lorsque Christian Kauder vint les collecter dans les années 1860.

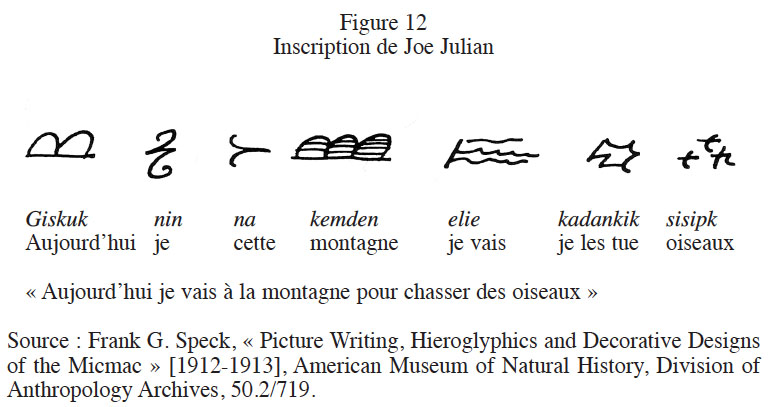

47 L’écriture catéchétique mi’kmaq aurait-elle pu, à la manière d’autres écritures, se détacher de ses textes et de l’institution catholique? C’est la position qu’a défendue David L. Schmidt à partir d’un échantillon restreint d’exemples48. Le premier exemple ne nous semble pas significatif : il s’agit d’un règlement ad hoc, rédigé par Maillard en 1739, qui n’a certainement jamais été destiné à être lu par les Mi’kmaq49. Le second exemple est plus intéressant : il est constitué d’une série d’inscriptions sur écorce de boulot datant du début du 20 siècle et dont l’auteur est le chef Joe Julian, de Nouvelle-Écosse (figure 12). Dans un cas comme dans l’autre, les milliers de logogrammes de l’écriture catéchétique mi’kmaq ne furent pas suffisants pour rédiger de très courts textes tels que « Je vais demain au lac pour tuer l’orignal que j’y ai vu », « Maintenant je vais au lac du pin blanc, je te rencontrerai à ce lac » ou encore « Aujourd’hui je vais à la montagne pour chasser des oiseaux » : il fallut inventer de nouveaux signes – que Joe Julian choisit d’ailleurs dans un registre figuratif assez différent de celui, plutôt arbitraire, des signes de l’écriture logographique50.

Display large image of Figure 12

Display large image of Figure 1248 Le détachement potentiel d’une écriture est donc très probablement en partie fonction de l’économie cognitive de sa sémiotique : les grandes écritures qui se détachèrent de leur contexte d’usage initial au cours de leur histoire (les écritures mésopotamienne, égyptienne et chinoise) se caractérisaient toutes par la combinaison de principes phonographiques, où un signe codait une ou plusieurs unités sonores, à leur sémiotique logographique, dans le cadre de laquelle les signes ne codaient que des unités signifiantes, à la manière de l’écriture mi’kmaq. Ces principes phonographiques jouèrent pendant un temps le rôle de garde-fou dans la prolifération des signes – en plus de rendre plus aisée leur adaptation à d’autres langues.

49 Mais au-delà de ce principe d’économie cognitive, il apparaît clairement que le détachement d’une écriture dépend avant tout des conditions institutionnelles de sa transmission. Il faut que l’apprentissage de l’écriture se disjoigne, au moins en partie, de celui d’un corpus de textes appartenant à un même genre traditionnel; or ce phénomène implique une modification des règles des institutions pour lesquelles l’écriture et les textes ne constituaient qu’une technique de stabilisation optimale de discours hautement valorisés. Aucune de ces conditions n’apparut chez les Mi’kmaq : la transmission de l’écriture ne se détacha jamais de celle des textes, la transmission des textes ne se détacha jamais de la récitation par cœur des discours qu’ils inscrivaient et, finalement, il n’exista pas d’institution susceptible d’organiser l’apprentissage de l’écriture en dehors du contexte cérémoniel catholique. L’écriture mi’kmaq demeura ainsi attachée tout au long de son histoire.